藤原鎌足の孫/藤原不比等の子が奈良時代に建立の古刹は神戸唯一の国宝寺院…その子院に桃山時代に作庭の枯山水庭園は迫力ある石組に注目!国指定名勝。

太山寺 安養院庭園について

【春・秋に期間限定公開 ※期間は要問い合わせ】

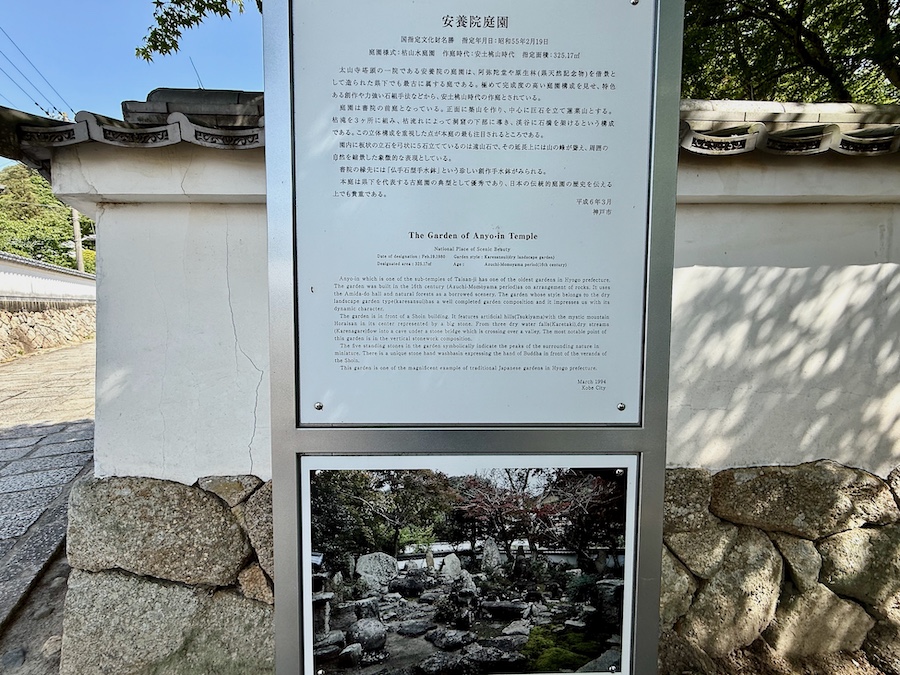

「三身山 太山寺」(たいさんじ)は奈良時代に“大化の改新”で知られる藤原鎌足の孫/藤原不比等の子・藤原宇合の建立と伝わる天台宗の古刹。鎌倉時代に建立された本堂は神戸市で唯一の国宝建築。太山寺の塔頭「安養院」(あんよういん)の庭園『安養院庭園』は桃山時代の作庭とされ、こちらも神戸市で唯一の国指定文化財庭園となっています。

安養院庭園は例年春(ゴールデンウィーク前後)と秋の紅葉期に特別公開されます(普段は非公開)。公開期間に関して、太山寺公式サイトやWikipediaの記載とは近年は異なる(例えば2024年秋は11月の最終週のみ、2025年春は5月4日まで、など)ようなので、訪れる前に電話等で公開期間の確認推奨です。

2025年春に久々に拝観したのでその写真を紹介。

神戸の中心部からは北西の山手に位置する太山寺。プロ野球:オリックス・バファローズの準本拠地:ほっともっとフィールド神戸やJリーグ:ヴィッセル神戸のかつての本拠地:ユニバー記念競技場からは約3km弱の距離ですが、住宅地として開発されたエリアから一つ山を隔てるだけで景色がガラリと変わり、昔ながらの景色の中に太山寺は位置します。(その山は「太山寺の原生林」として兵庫県指定天然記念物でもある)

その歴史について。奈良時代の716年(霊亀2年)に藤原鎌足の子・定恵上人が開山、鎌足の孫で藤原不比等の子・藤原宇合により伽藍が建立されたと伝わります。鎌倉時代~室町時代の最盛期には41の寺坊、8の末寺があり、南北朝時代には僧兵を擁し南朝方として活躍。

しかし戦国時代以降は徐々に勢力が衰えます。現在は「安養院」を含め5つの寺坊を残すのみですが、冒頭に書いた国宝の本堂のほか、バス停すぐに佇む仁王門も国指定重要文化財(室町時代)、その他多くの重要文化財の寺宝を所蔵しています。仁王門からの石畳と石積による寺町景観も見どころ!

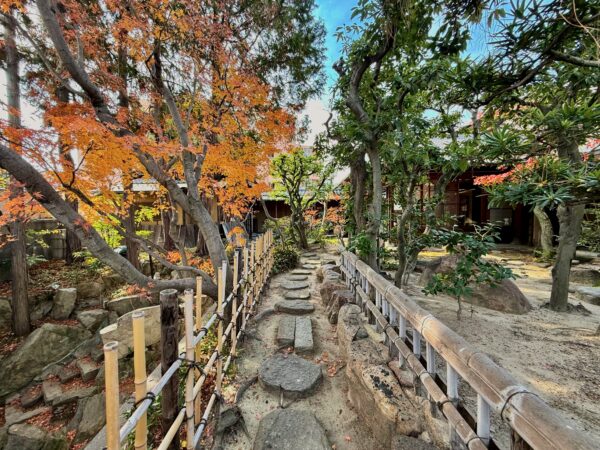

その石畳の奥の方に位置する「安養院」。門をくぐった所から頭上から降り注ぐモミジと茅葺屋根のお堂が古寺!といった趣きで引き込まれる。ちなみにこの茅葺のお堂は阪神大震災の後に神戸市北区・淡河(⇒『淡河宿本陣跡庭園』)から江戸時代中期築の農家『押場家住宅』を移築する形で現代に再建したもの。書院の奥の囲炉裏や土間から大型農家の面影を感じます。

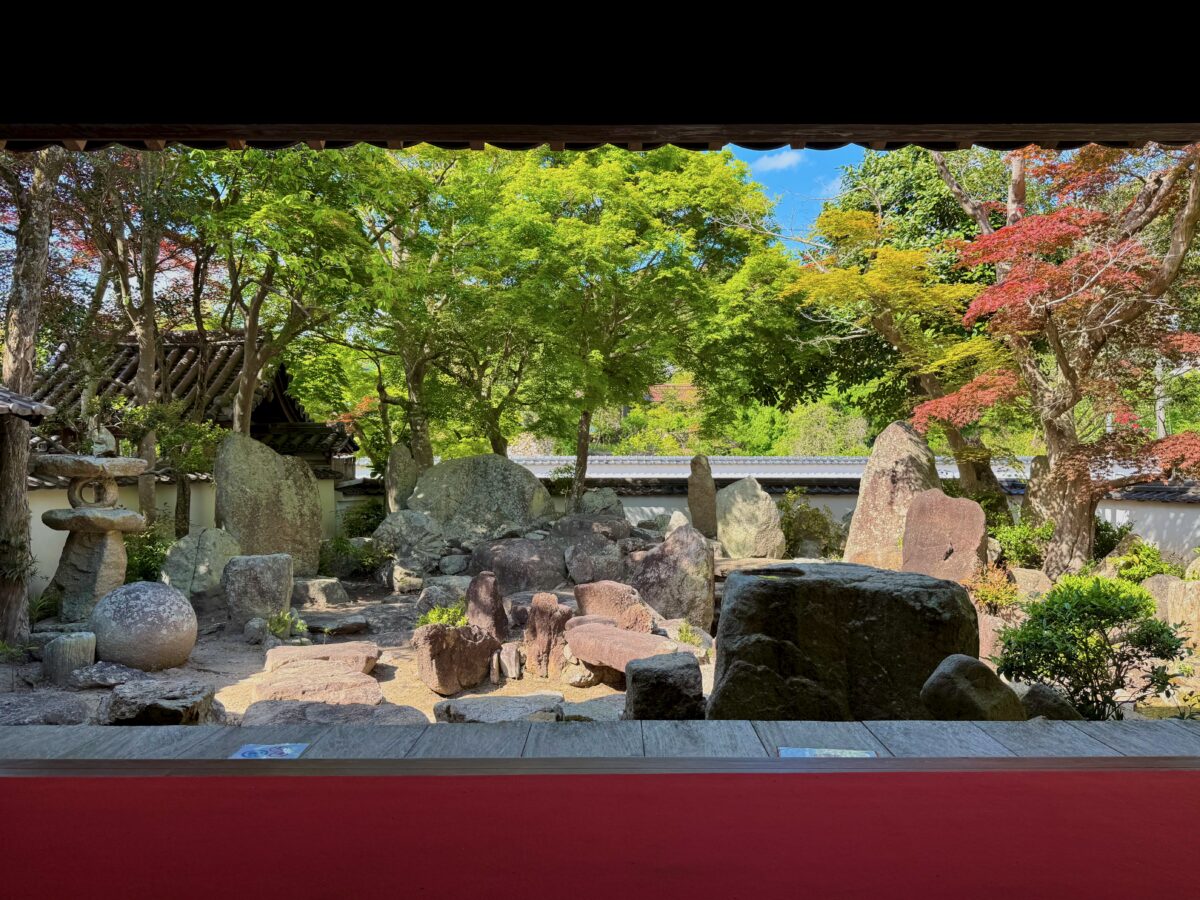

書院から鑑賞する枯山水庭園が桃山時代の作庭とされる国指定文化財の庭園。ひとこと「桃山時代の庭園」と言っても京都の当時の庭園とは印象が異なる、ひたすらに多くの石を使った庭園の作風がまた面白い!(※滋賀の『松尾神社庭園』はタイプが近いかも)

解説は兵庫県の庭園の第一人者・西桂先生の解説(※パンフレットにも掲載)を参考に…。多くの庭石の中でも目を引くのが向かって左右の巨石と手前の手水鉢。左手側の長方形の石は「亀島」の甲羅を、右手の円錐のような庭石+細長い立石は「鶴島」を表現。これらがそれぞれ蓬莱山を表す蓬莱石、山の景を表す遠山石も兼ね、その山の前に谷を渡る石橋を置いた“蓬萊神仙思想”を表現したデザイン。またモミジの葉の間からは太山寺の原生林の借景が垣間見えます。

もう一つ特徴的なのが書院の手前、手形の様な彫りの入った手水鉢。「仏手形手水鉢」と呼ばれる手水鉢で、安養院のこちらが本歌と言われています。

尚、隣接する太山寺塔頭『成就院』にも兵庫県指定文化財の庭園がありますが、完全非公開。同じく塔頭の観喜院にも神戸市指定名勝の庭園がありますがこちらも非公開。いつか見たいなぁ。参道にある『太山寺珈琲焙煎室』も人気店。庭園鑑賞、境内の拝観と合わせてどうぞ!

(2015年5月、2016年5月、2025年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・交通 / Locations

神戸市営地下鉄西神・山手線 学園都市駅より徒歩30分

神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅/伊川谷駅/JR明石駅より路線バス「太山寺」バス停下車 徒歩3分

学園都市駅より「湯~モアリゾート太山寺なでしこの湯」行きシャトルバス利用、なでしこの湯より徒歩3分(※「なでしこの湯」利用者のみ)

〒651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開224 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月6日佐賀市・神埼市の庭園伊東玄朴旧宅

- 2026年2月5日富山市の庭園高志の国文学館(旧富山県知事公館)庭園

- 2026年2月4日京都市の庭園THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO

- 2026年2月1日東京23区西部の庭園角川庭園(幻戯山房)