木曽三川の水害の歴史から生まれた“輪中”の景観。その独特の屋敷構えを残す古民家の、数寄屋風書院造建築から眺める庭園。大垣市指定重要有形民俗文化財。

大垣市 輪中生活館(旧名和邸)庭園“珊瑚園”について

【土・日・祝日のみ公開/平日に見学希望の方は輪中館へ問合せ】

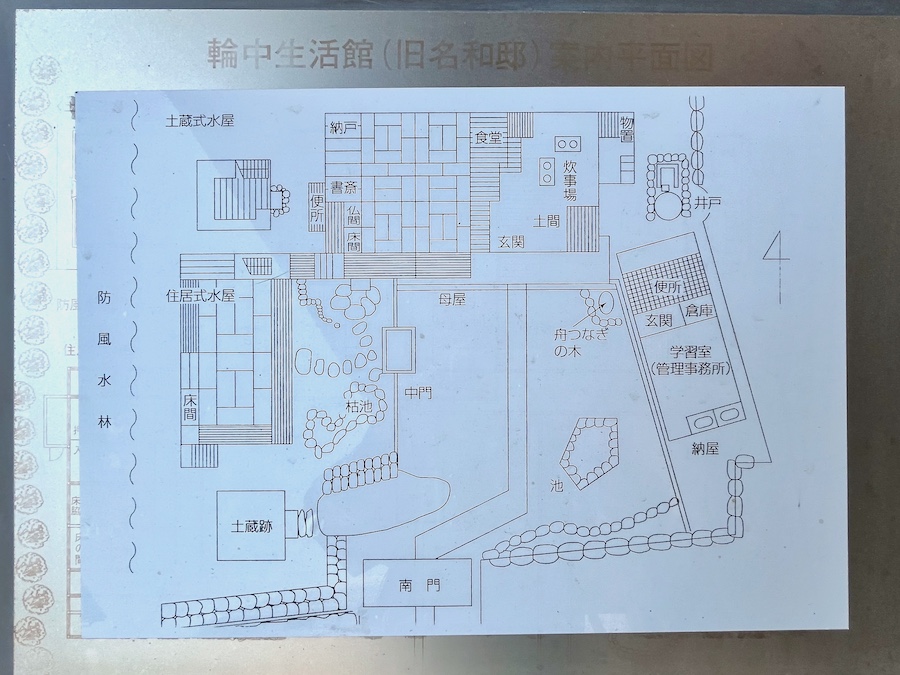

「輪中生活館」(わじゅうせいかつかん)は岐阜県大垣市の古民家/ハウスミュージアム。大垣市重要有形民俗文化財の庄屋屋敷『旧名和邸』を活用し、濃尾平野に形作られた「輪中」の暮らし・生活に関する展示や明治時代の庄屋建築、庭園を鑑賞できます。近隣にある『輪中館』の関連施設。

大垣市の中心部から南方、養老鉄道線の友江駅(無人駅)のすぐそばにある『輪中館』。「輪中」=地名かな?と思っていたのですがそうではなく、《木曽三川の水害から生命や財産を守るために人々が築き上げたこの地方特有の景観》のことなのだそう。なのでこの地域のみならず、濃尾平野のまたがる岐阜県、愛知県、三重県に「輪中」(または別名)と称された集落が江戸時代以降に形作られていきました。

現代の治水の発達に伴い、過去の工夫や技術も「用済み」となっていく中で、その積み重ね・歴史(資料や民具)を残し伝える為のミュージアムが『輪中館』。

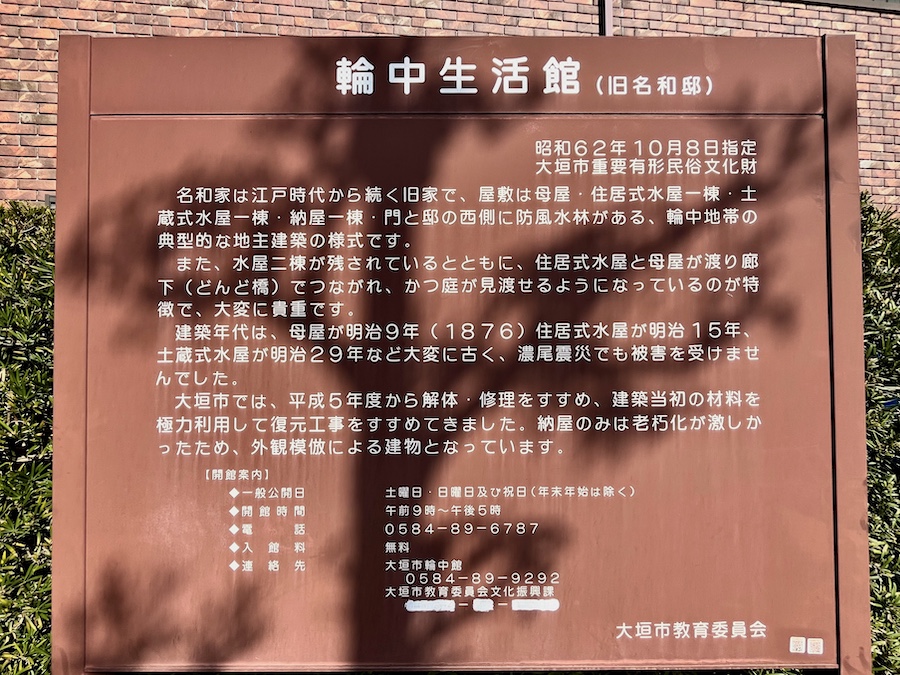

そして「旧名和邸」はそんな輪中ならではの屋敷構えを残す邸宅として大垣市指定重要有形民俗文化財となっています。名和家は江戸時代から続く地主/旧家で、現在残るお屋敷は主に明治時代の建築(母屋=明治9年、“住居式水屋”と呼ばれる離れ=明治15年、土蔵式水屋=明治29年)。平成時代に解体修復/復元され、輪中館の別館として一般公開が始まりました。

市街地から離れた田園地帯だし、農家だし、建築としては「地味」そうなイメージを抱くかもしれませんが――そこはやはり明治時代以降の和風建築。農家/庄屋建築がベースながらも所々オシャレ!

庭園(中庭)に面した主座敷は真ん中のガラスから外が見えるタイプの雪見障子(『泉涌寺 雲龍院』に近いタイプ)。そして築山の上にある離れ(住居式水屋)は炉も切られている数寄屋風書院造りの建築。紺色の室内、書院窓の意匠や金箔の貼られた床の間の天袋そしてお庭を見下ろす眺望などなど、茶の湯の文化や“数寄”な空間。長野の国宝『善光寺』の高僧(福恵道貫)の書も。

ちなみに。輪中での「水屋」というのはいわゆる茶室に付随する水屋ではなく、「水害(洪水)時に避難する建物」のこと。なので離れが母屋より高い位置にあるのは景観の為ではなく「安全の為」(※大事なものを保管する為の土蔵も台の上に作られているし、屋敷の外から見ると石垣の高さが伝わる)――なんだけど、庭園目線ではその姿がカッコよさに繋がっているような。

主座敷と離れから眺められる庭園は、水屋を置くための築山をそのまま庭園の築山として、手前に枯池を置いた回遊式の枯山水庭園。

すごい大きな庭石がある!石組が!とかではないけれど、やはりその築山の大きさと、主座敷から見て目線の先に水屋の基礎がある景観が独特。そして広いお庭ではないけれど、その中に高低差があるので色んな視点での変化を楽しめるのも◎。

そしてその植栽には、景観以上に「防風」「盛り土を安定させるため/強固にするため」といった意味合いが込められています。まさに先人の叡智で形作られている屋敷構えとお庭。

書院(水屋)には「珊瑚園」という書が掲げられています。普段は鑑賞の為の空間だけど、水害が起きたら水に浸かることになるお庭に「珊瑚園」と名付けるなんて、洒落てるなぁ、センスいいなぁ。「輪中」のお屋敷の他の庭園も見てみたい…!

(2024年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園