南禅寺界隈別荘に非公開の文化財庭園“中井家の庭”を残す京都の紙商が大正時代に構えた別邸がルーツの名古屋の名料亭の庭園、作庭は七代目小川治兵衛(植治)。

料亭 か茂免(旧中井巳次郎邸)庭園について

【食事利用者向け】

「か茂免」(かもめ)は愛知県名古屋市のシンボル『名古屋城』の東に位置するお屋敷街「文化のみち」にある創業約100年の老舗料亭。その建築は大正時代に京都の紙商・中井家(東証上場企業「日本紙パルプ商事」創業家)の名古屋別邸として建築された近代和風建築で、近代京都を代表する作庭家・七代目小川治兵衛(植治)作庭の庭園が残ります。愛知県内に小川治兵衛が残した唯一のお庭。また近代〜昭和時代に活躍した洋画家・和田三造による建築『三造閣』も。

名古屋の『八勝館』と並ぶ憧れの料亭だった『か茂免』…2025年に初めて訪れました!

「文化のみち」について。名古屋城の東部にはかつて江戸時代には中級武士による武家屋敷街が広がり、明治維新後にはその町割りを残しながら近代産業の起業家や陶磁器の販売/輸出を営む陶磁器商が集い・住む町へと変化/成長を遂げました。

幸運にも戦災被害を逃れたこの一帯は現在の名古屋市の町並み保存地区『白壁・主税・橦木町並み保存地区』に指定。武家屋敷時代の面影を残す塀から近代のレトロ建築が数多く残り、あわせて『徳川園』(徳川美術館)に至るまでの約3kmの道が市民により「文化のみち」と呼ばれるようになりました。

その「文化のみち」の公開施設『文化のみち橦木館』、『旧豊田佐助邸』、『文化のみち 百花百草』などをこれまで紹介しましたが。このエリアでもひときわ大きな1,000坪の敷地のお屋敷で営業されている老舗料亭――それが「か茂免」。

お店の歴史について。1928年(昭和3年)に名古屋市内の現在とは別の場所に河豚・鳥の水炊き専門店として創業。

で、このお屋敷の歴史はそれよりも古く。京都の紙問屋・中井巳次郎の別邸として1919年〜1920年(大正8〜9年)に造営されたのが現在も残る本館(母屋)。尚、それ以前〜江戸時代には尾張徳川藩の中級武士・安藤十次郎の自邸があったと言われます。

中井家は江戸時代半ばから京都・室町の三井越後屋呉服店の組頭をつとめた中井三郎兵衛を初代とする家柄。以後、代々三井越後屋を支える一方で、やがて「紙業」で独立し「越三商店」を創業。明治時代には名を「中井商店」へと変え、近代に掛けて各地に支店を構える有数の紙商へと成長。現在では東証プライム上場企業「日本紙パルプ商事」となっています(※業態は変われど現在も三井グループ)。

紙商として中井商店を成長させた四代目中井三郎兵衛は京都・南禅寺界隈に別荘を構え、そのお庭は『中井家の庭』として京都市指定文化財庭園となっています(※そちらは現在も個人邸のため完全非公開)。

その息子がこの名古屋別邸を構えた中井巳次郎。大正〜昭和に掛けて中井商店の代表をつとめたのは巳次郎の兄・中井三之助ですが、巳次郎も経営陣の一人として、また名古屋支店の支店長などもつとめました。その間には名古屋の人気の洋館『揚輝荘』の伊藤常七らとともに「名古屋紙商同業組合」を設立。先述の『文化のみち橦木館』の井元さんも「名古屋陶磁器貿易商工同業組合」の組合長。まさに名古屋の財界の中心人物たちが集っていたのが「文化のみち」…。

そんな中井家別邸は皇族がお住まいになられたことも。戦時中、陸軍の団長として名古屋に赴任した東久邇宮稔彦王/賀陽宮恒憲王の宿舎としてそれぞれ3年半と半年、計4年間皇室の邸宅として用いられました。今回、(料亭の利用時に)最初に通していただいた主屋の大広間はそんな宮様が過ごしていた部屋。

そんな昭和の戦災で、当時のか茂免の店舗は焼失。戦後、中井巳次郎のご厚意によって中井家別邸が料理旅館『加茂免』へと生まれ変わります。以来、昭和年代に幾つかの棟が増築され、現在は料亭/ブライダルの場として…ハレの日を迎える場やハードル高めの大人の料亭として、名古屋の方々に親しまれています。

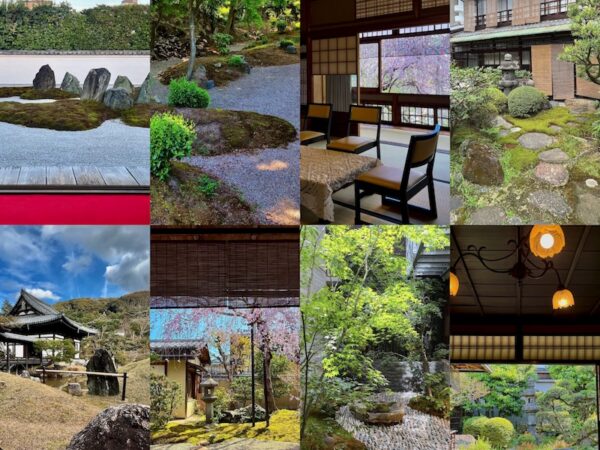

…この時点で説明が長い。建築内部や庭園については場所ごとに説明していこうと思うのですが、敷地中央部に位置する庭園を作庭したのが近代の京都の庭園の大家・七代目小川治兵衛(植治)。冒頭の主座敷から眺められる庭園だけでなく、渡り廊下から眺められる左右のお庭も植治のお庭(植治の庭の上を渡り廊下が通る構造)。

■本館・主庭(1〜15枚目)

白壁の正門からもちらりとその姿の見える洋館を併設した、大正時代の近代和風建築の「本館」。棟梁は宇佐美喜代治。前述通り、皇族の邸宅としても用いられた格式の高いお屋敷、素晴らしい意匠の数々…建築史家・瀬口哲夫さん(名古屋市立大学名誉教授)の『料亭・か茂免(中井巳次郎邸)の空間構成と建築』がより詳しいので併せてご覧ください。

その本館の座敷南側〜西側に広がる、苔とドウダンツツジの緑色が映えるお庭が植治により作庭されたお庭。座敷西側の大きな(という言葉では表現が足りないな、どでかい)鞍馬石の沓脱石、京都の銘石“加茂の七石”真黒石を敷き詰めた流れ等々から、京都の庭園でも見られる“植治のお庭”の作風が感じられます。

■三造閣(6〜7枚目)

この主庭の西側(座敷から見て右手側)に建つのが、か茂免と縁深かった洋画家・和田三造のデザインで昭和時代中期に建てられた「三造閣」(新別館)。その三造閣の目の前にある池泉庭園は元の植治の庭(のはず)だけれど、築山の上にある変わったデザインの石灯籠は和田三造さんによる趣味なのかも。

■渡り廊下〜別館前のお庭(16〜21枚目)

1950年(昭和25年)に後述の新館、1955年(昭和30年)に庭園南西部に別館が竣工。それと同時に作られた渡り廊下は船底天井や網代編み、円窓がカッコいいザ・数寄屋建築。

その渡り廊下や別館から眺められる池泉庭園も七代目小川治兵衛のお庭(で、先の庭園から水の流れは繋がっている)。元の庭園の、元の園路の上に渡り廊下が立っているのだとか。

渡り廊下の最後にある、奇石/巨石を組み合わせた石組までが植治のお庭。この石組はあまり「植治っぽいか」と言われたらそうではないかもしれないけれど――植治の子・八代目の小川白楊から影響を受けたのがこの石組なのではないか、と共に鑑賞した庭師さんが仰られていて。なるほど、そうかも。

■新館・南庭(22〜26枚目)

「旅館」だった時代の面影を感じるのが渡り廊下の先の新館(1950年)。その2階は将棋の「叡王戦」「王位戦」の対局会場にもなり、つい最近も藤井聡太さんが対局をされていました。

その南に広がるお庭は先までのお庭とは雰囲気がガラッと変わりますが、苔むした中に四季の花木が植えられ、主庭はない桜の木が春には来店者の人気を集めるそう。

■茶庭・露地庭(27〜31枚目)

最後に。道路〜玄関から最も近くにあるのが茶庭/露地庭。洋館の脇からその庭門がのぞけます。待合は現在喫煙所として利用されているそう…ですが、お庭はまさに(その飛び石の感じとか含め)“近代京都の資産家のお庭”と言った趣の…よく苔むした美しいお庭が残されています!

三大都市・名古屋でも近年は文化財の料亭『松楓閣』が閉店/取り壊されるニュースがありました。どんな名料亭でも時代の流れには抗えない…。このか茂免さんも、若女将・船橋さんのガイドによる『大ナゴヤツアーズ』の企画も開催されるなど、従来のハレの場や接待の場での「料亭」の利用以外にも門戸を広げるための新たな試みをされています。

料亭って、美食はもちろんだけれど、その地域の“日本文化”を支え伝えるターミナルのような存在。ぜひ訪れてみて。

(2025年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

名古屋市営地下鉄・桜通線 高岳駅より徒歩13分

名鉄瀬戸線 清水駅より徒歩10分

JR名古屋駅より路線バス「清水口」バス停下車 徒歩5分

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4丁目85 MAP

投稿者プロフィール