愛知が生んだ“三英傑”が信仰した津島神社の総本社。豊臣秀吉が寄進した国指定重要文化財の楼門をのぞむ神苑。

津島神社神苑について

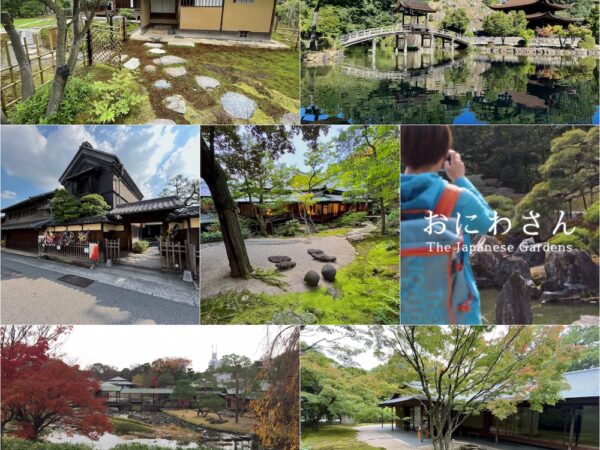

愛知県津島市の「津島神社」(つしまじんじゃ)は日本全国に3,000以上存在する津島神社の総本社で、京都の『八坂神社』と共に「西の八坂神社、東の津島神社」とも並び称されます。安土桃山時代には“三英傑”織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に信仰され、豊臣秀吉が寄進した楼門や本殿が国指定重要文化財。楼門の脇に日本庭園「神苑」があります。

古くは古墳時代の540年(欽明天皇元年)創建と伝わる「津島神社」(かつての名は「津島牛頭天王社」)。全国に広がった「3,000以上」という数値は奈良の『春日大社』や加賀の『白山比咩神社』(白山神社)を上回る日本トップクラスの数字で、その布教や信仰には愛知(尾張・三河)が生んだ先述の三英傑の後押しがあったと言われます。(織田信長はごく近隣の『勝幡城』の生誕地とも推測され、また豊臣秀吉は木下藤吉郎だった時代、津島神社の神職から派生した堀田氏の一族の下で奉公していた、と伝わるなど地域的に繋がりが深い)

桃山時代の天正年間(1591年)に建立された楼門は豊臣秀吉の寄進で国の重要文化財。楼門に負けじと立派な南門もその子・豊臣秀頼の寄進と伝わります(愛知県指定有形文化財)。楼門と同じく国重要文化財の本殿はそれらより少し遅れて1605年(慶長10年)に家康の四男で『清洲城』城主・松平忠吉の妻・政子の方による寄進。その他にも釣殿/祭文殿/廻廊/拝殿/蕃塀/摂社弥五郎殿社本殿・拝殿/居森社本殿/荒御魂社本殿/八柱社本殿…と一通りの社殿が愛知県指定文化財となっています。

楼門の脇に日本庭園「神苑」があります。現在の姿は平地に設けられたオーソドックスな池泉回遊式庭園。

津島神社の古い版画図を参照すると(参考:津島市立図書館)、江戸時代まではこの場所には船着き場/船堀?があり、明治時代中期以降に現在の神苑の前身と言えそうな「公園」が登場。神苑の奥の「鎮守の森」に現存する築山と立派な滝石組「寿老滝」は大正時代に造られたそうなので(参考:津島市立図書館)、この池泉回遊式庭園が整備/作庭されたのもその時期なのでしょう。

「寿老滝」は岐阜県恵那市にある同名の滝を模したもの(と推測されます)。現在は水は流れていませんが、往時はこちらから水が落ち流れを通じて神苑に注がれていました。そもそも木曽川にも近く、近隣の天王川公園にも往時の河運文化を伝える「津島湊跡」が残る立地。元は現在よりもより豊富な水源を活かした庭園だったんだろう。池のほとりには「中部読売新聞社選定の東海の観光と史跡認定地」の石碑も。

神苑の奥にはかつて神宮寺だった『宝寿院』があり、こちらの前庭はまた趣の異なる現代的なフラワーガーデンになっています。あわせて参拝してみて。

(2025年2月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園(雪)

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園

- 2026年1月9日徳島県の庭園鳴門・大塚スポーツパーク日本庭園

- 2026年1月8日京都市の庭園光清寺庭園“心和の庭”