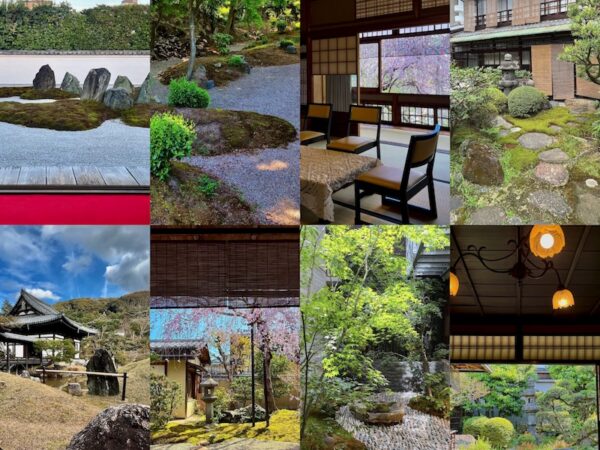

京都・西陣で明治時代に創業より続く老舗御菓子屋で“二十四節気”ごとに開催の喫茶とともに眺められる近代京町家の坪庭。京都市景観重要建造物。

御菓子司 塩芳軒について

「塩芳軒」(しおよしけん)は西陣織の街として栄えた京都・西陣で明治時代から続く老舗の御菓子処。大正時代に建てられたその京町家は京都市景観重要建造物、京都市歴史的意匠建造物に指定。「二十四節気」に近い週末にあわせて(月2回程度)、その京町家に上がってお庭を眺めながら御菓子とお茶をいただけます。(※その開催日は公式サイトのお知らせでご確認ください。)

京都の大丸、タカシマヤ、伊勢丹のほか、東京・新宿の伊勢丹、タカシマヤでも取り扱いのある京都の有名菓子店の一つ「塩芳軒」。その本店は京都の西陣エリアに佇む京町家。

この京町家のある「黒門通」の名は豊臣秀吉が京都に築いた城郭『聚楽第』の「鉄門」が面していたと言われることから。また、その2本西側の大宮通(大宮今出川〜大宮中立売)は西陣の中でも特に栄えたエリアで、1日に千両もの経済が動いたことから江戸時代以降“千両ヶ辻”と呼ばれました。

その歴史について。南北朝時代に中国(宋)から来日し日本(奈良)で初めて饅頭を作ったと伝わる人物「林浄因」…その流れを汲む京都「塩路軒」から、初代・高家芳次郎が別家(暖簾分け)される形で1882年(明治15年)に創業。かつて聚楽第のあった一角にお店を構えたことから命名した焼菓子「聚楽」が今日でも代表銘柄として知られます。

現在の京町家は大正時代初期に建築されたもの。店の間の先にあるお座敷には「聚楽」の額が掲げられ、冒頭の通り「二十四節気」に近い週末にあわせて(月2回程度)このお座敷に上がってお菓子とお抹茶をいただけます。

その京町家のお庭は、同じ西陣地域〜大宮通の町家のお庭(『大宮庵』など)ともとてもよく似た構成で、そこから時代性が感じられます。中央にまあるい伽藍石を配し、向かって右手に手水鉢、奥に灯籠、そしてその間に苔の広がる、こじんまりながら美しいお庭。秋にも奥に植栽されたヤブランの紫の花がかわいく空間を彩っています。

今後の日程も公式サイトのお知らせをチェックして訪れてみて。

(2025年9月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール