“倉敷美観地区”で2024年から新たに公開開始された“町家と古民具の博物館”。明治時代、京都から招かれた大工棟梁が手掛けた大型商家には茶室や二つのお庭も…。

倉敷十六屋 難波家本宅について

【要予約/公開日は公式サイトをご確認下さい】

「倉敷十六屋 難波家本宅」(くらしきじゅうろくや なんばけほんたく)は岡山県倉敷市の国の重要伝統的建造物群保存地区『倉敷美観地区』(倉敷川畔伝統的建造物群保存地区)の東端部に位置するハウスミュージアム。明治時代に建立された商家建築を活用する形で2024年より予約制で公開がスタート。「町家と古民具の博物館」をコンセプトに、江戸時代から続く難波家の収蔵品や建築・庭園が見学できます。

江戸幕府の天領として形成された美しい町並み「倉敷美観地区」。その観光の中心部の最奥部に並ぶ美しい町家/商家建築のうちの一棟が2024年より公開開始!

江戸時代初期から倉敷で商売を営んでいたという難波家。現在残る大型の商家を建立した際の施主、十二代目当主・難波弥一郎はそれまで営んでいた雑穀商から呉服商へと転業すると、以来倉敷の長者番付の上位に掲載される程の成功を収めます。「十六屋」というのはその呉服商の屋号で、その商売繁盛に伴って1908年(明治41年)に建立されたのがこの「難波家本宅」。本宅という名前の通り最盛期には難波家はこの一帯に幾つもの建物を所有、現在向かい合っている、現在宿泊施設『撚る屋』となっている町家が元は難波家の別荘だったそう。

しかし、難波家の十三代目・富一郎はその呉服業は継がずに「十六屋」は1936年(昭和11年)に閉業。富一郎は兵庫・芦屋にお屋敷を構え、倉敷のこの本宅以外の建物は整理/売却されてゆきますが、この本宅はひっそりと守られ続けていました。そして2024年から始まった公開では、現在の難波家十五代目のご夫妻によって邸宅内部をご案内いただけます。

ひな祭り、端午の節句、お盆、正月などのそれぞれの季節にあわせた展示も。また2025年夏の企画展『難波家と戦争』では、先述の十三代目・富一郎の長男・難波康訓と作家・司馬遼太郎の交流についても紹介。

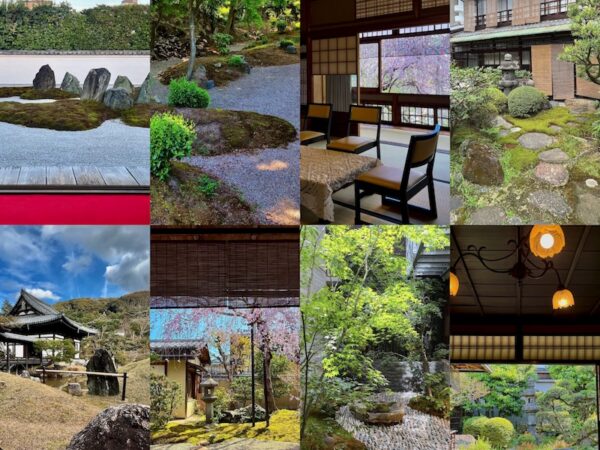

建築や庭園について。これまでも倉敷の商家・町家を紹介してきましたが、この十六屋は「北庭」「南庭」という立派な中庭(座敷庭)があるのが一つの特徴。店の間と主座敷の間にあるのが南庭、主座敷と茶室の間にあるのが北庭(その他、玄関入った所の坪庭、西の坪庭なども)。

なおこの建築(町家・茶室)は京都から大工棟梁を招いて建立されたそうで、だからお庭も「京都の町家に近い」印象を受ける…?また、かつてはお庭の管理には芦屋の邸宅と同じ庭師さんが入られていたとか。

邸宅内も各種展示のほか、主座敷の床の間の透かし彫りや、京都の町家で見かけるような山々を描いた欄間にも注目!(また土蔵に食い込んでいる茶室なんかも珍しい)

またハウスミュージアムとしての公開だけではなく、奥の土蔵ではワインショップが開業しており、今後も順次町家を活用したショップ/飲食店をオープンする計画だそう。倉敷美観地区の中でも穴場エリアでもある「東町」までぜひ足を伸ばしてみて。

(2025年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月24日西宮市・芦屋市の庭園山本清記念財団(旧山本家住宅)庭園

- 2026年2月23日京都市の庭園東福寺本坊庭園「八相の庭」

- 2026年2月21日東京23区西部の庭園杉並会館

- 2026年2月19日京都市の庭園Relevant Object 旧喜多邸