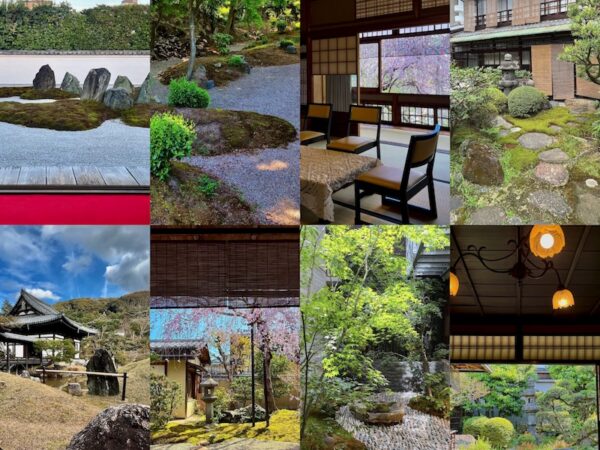

近代に日本美術を支えた美術史家・フェノロサゆかりの寺院に現代のレジェンド庭師・古川三盛が作庭したお庭。国登録有形文化財の建築も。

九条山 淨教寺庭園について

【庭園はお寺の方に許可の上で見学】

「九条山 淨教寺」(くじょうさん じょうきょうじ)は奈良市の中心部・三条通沿いにある浄土真宗本願寺派の寺院で、近代に日本美術を支えた美術史家/哲学者:アーネスト・フェノロサゆかりの寺院としても知られます。山門/掲示板舎の2棟が国登録有形文化財で、本堂前のソテツが奈良市指定文化財(天然記念物)。本堂の脇に、京都・奈良で数多くの歴史的庭園の修復や庭園作庭を手掛けている庭師・古川三盛さんにより作庭された庭園があります。

JR奈良駅と近鉄奈良駅を繋ぐ「三条通ショッピングモール」(奈良三条通り商店街)は『平城京』から『春日大社』までをつなぎ、1,300年の歴史を持つ“日本最古の商店街”。そんな古都のメインストリートに軒を連ねる寺院が浄教寺さん。

その歴史について。創建は鎌倉時代の1244年(寛元2年)、親鸞聖人の直弟子・行延法師によって当初は大阪・八尾に開かれました(行延は元は八尾の武士出身)。南北朝時代には武将・楠木正季の孫が7代住職となった楠木家ゆかりの寺院でもあり、南朝方・後醍醐天皇の勅願所となりました。寺紋が楠木家の家紋「菊水紋」(※後醍醐天皇から賜った菊花紋をアレンジしたもの)なのはその様な歴史から。

室町時代に八尾から大和郡山へ移転、江戸時代に入ると天下を取った徳川家康から現在地を寺地として拝領され南都へと移転(1603年・慶長8年)。天然記念物のソテツはその当時からあったと推定されていて樹齢300年超とも言われます。

近代にこの寺院ゆかりの人物となったのがアーネスト・F・フェノロサ。国内では岡倉天心とともに東京藝術大学の前身・東京美術学校の設立に尽力し、晩年はアメリカに帰国しボストン美術館の東洋部長として日本の古美術を紹介した人物。

アメリカへの帰国前、1888年(明治21年)にこの浄教寺本堂で《奈良の諸君に告ぐ》と題して講演を行ったフェノロサ(通訳が岡倉天心!)。明治時代、廃仏毀釈や近代化によって日本人の中で従来の伝統的な文化・芸術の価値が揺らぐ中で、超超超ざっくり言うと「奈良はすごいで!!!世界の宝!!!」と伝え、「日本美術」の価値を再認識させることに尽力しました。その全文は浄教寺公式に掲載されています。(ある意味、グローバル化が進む現代にも通ずるお話――)

>> フェノロサについて – 浄土真宗本願寺派

>> 奈良ノ諸君二告グ|なら歴史芸術文化村

当時の本堂は昭和時代初期に火災で失われ、現在の本堂は1968年(昭和43年)の再建。設計者・岸熊吉は『西本願寺 飛雲閣』、『東大寺』、『法隆寺』、『當麻寺』など京都・奈良の数多くの(現在で言う国宝クラスの)寺社仏閣建築の修復を手掛けた技師で、新築したものでも『長谷寺』の本坊が奈良県指定文化財となっています(他にも京都にも国登録文化財が)。

国登録有形文化財の山門は江戸時代、掲示板舎が昭和時代初期の建築。「掲示板」が単独でなっているのは珍しい(というか国指定文化財データベースで検索すると寺院建築で唯一?)。

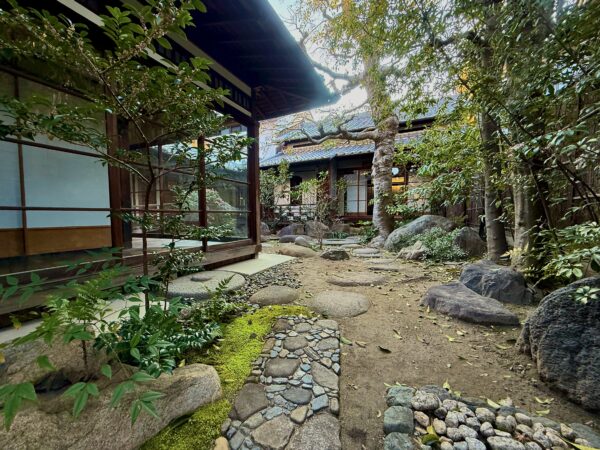

本堂の東側に庭園があります。作庭を手掛けた古川三盛さんは昭和を代表する庭園研究家・森蘊に師事し、氏のもとで数々の文化財庭園の修復を手掛け、現在も現役で活躍されている庭師。京都・奈良を中心に多くの庭園の作庭を手掛けていますが、浄教寺庭園は貴重な公開寺院の庭園のひとつ。(この道、何度も通り過ぎていたけどお庭はスルーしてました…!)

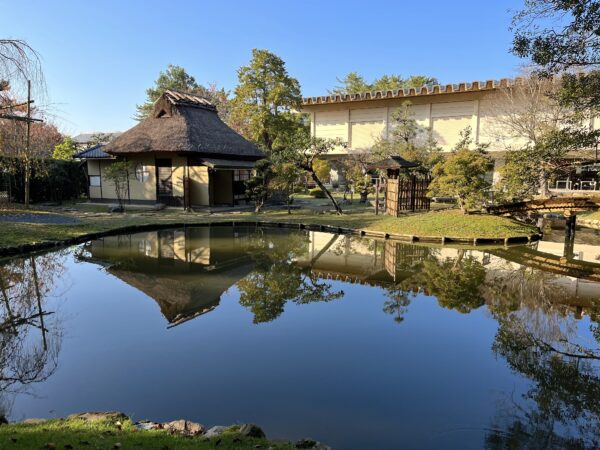

本堂と同じく昭和時代に再建された近代和風建築風の客殿「光雲閣」を主なビューポイントとした池泉鑑賞式庭園は1990年代初め(平成時代初期)の作庭。奈良市の繁華街に位置するので、駅から少し離れた庭園と比べると小ぶりな池泉ではありますが、建築が池にせり出すよう一体で造られている姿が◎。そして池のきわきわに配された飛び石をつたってその先の茶室へと至ります。庭園を囲むあまり見たことないデザインの竹垣も気になる…。

訪れた時期は梅が見頃、夏に向けては同じく池に降り掛かるサルスベリがお庭を花で彩るはず。また季節を変えて立ち寄りたい庭園!

(2025年3月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール