福岡市の高級住宅地に佇む市民庭園は“玉屋百貨店”創業者・田中丸善八翁の邸宅がルーツ。近代京都の数寄屋師・笛吹嘉一郎の茶室/数寄屋建築/茶庭も見所!

松風園(旧田中丸善八邸「松風荘」庭園)について

「松風園」(しょうふうえん)はかつての福岡を代表する百貨店『玉屋百貨店』の創業者・田中丸善八の邸宅『松風荘』の庭園の一部と茶室を活かし、2007年(平成19年)に開園した市民庭園。施設名の由来となっている茶室「松風庵」の建築を手掛けたのは京都の数寄屋師・笛吹嘉一郎。また茶室の扁額は“昭和の電力王”“近代三大茶人”と呼ばれた松永安左エ門(松永耳庵)の筆。

福岡市の中心繁華街・天神エリアから南西へ約2km。この松風園や『福岡市道植物園』、そして福岡市指定史跡の幕末の志士ゆかりの旧跡『平尾山荘』(野村望東尼山荘跡)のある浄水〜平尾エリアは福岡市内の高級住宅街と言われる閑静な住宅街。

その歴史について。昭和時代前期以前、この地には福岡銀行の頭取が邸宅を構えていました。その後この地を「玉屋百貨店」創業者で佐賀出身の呉服商・田中丸善八が手に入れ、現在も残る茶室「松風庵」および広間を1952年(昭和27年)に建築、自邸兼迎賓館『松風荘』としてその時代の要人を迎え入れていました。

なお田中丸氏は百貨店経営のかたわら、陶磁器のコレクターとして多くの美術品を収集。その品々は「多くの人に見てもらいたい」という思いから百貨店で展示会が催されていました。なお現在は玉屋の廃業に伴い、美術品は福岡市美術館と九州国立博物館に寄託されています。

尚、福岡市美術館には冒頭で名前を挙げた松永安左エ門もコレクションを寄贈していて『松永コレクション』として公開されています(耳庵と田中丸さんの人の繋がりも垣間見える)。

“田中丸翁”と呼ばれた善八が亡くなった後、平成時代にはこの邸宅がマンションに建て替わる計画が持ち上がります。しかし福岡市民が松風荘を残すことを懇願、福岡市により公有化され緑地/公園として開園。

ちなみに保存活動に繋がった経緯として、かつての松風荘には地域の方々も数招かれ田中丸翁にもてなされたことがあったという“地域の迎賓文化施設”としての側面(現代の一般的な、クローズドな豪邸とは少々異なる背景)を持っていたからなのだそう。(また当時の進藤一馬市長の下、この松風園に加えて、黒田家の大名庭園がルーツの『友泉亭公園』や博多駅近くの『楽水園』などの市民庭園が整備・開園しています。)

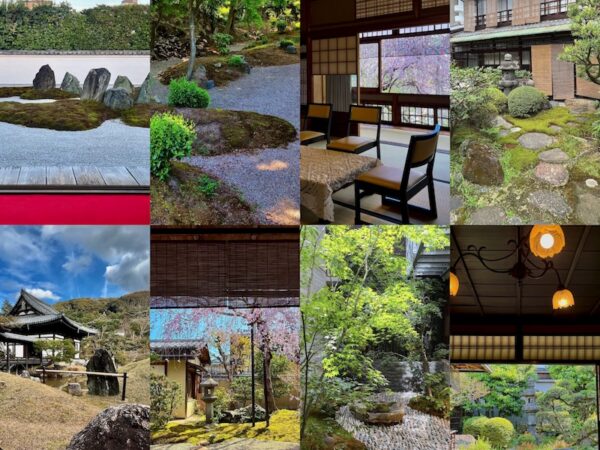

石段を登り受付を済ませると、最初の建物(管理棟)の前に芝生が主体の庭園が広がります。正面に見て右手奥に配された、頭が白い三角頭の庭石を富士山に見立て、富士の山々と駿河湾を庭石と刈込みで表現した回遊式庭園。

その庭園の一角にある和風建築〜茶室が「松風庵」とその広間。このお庭の中心・最大のビューポイントはこの建物の中からで、先の富士の山の奥からは福岡市内の周囲の山々を借景をのぞむことができます。

その逆側、茶室の小間の前には苔むした茶庭が広がる。福岡市内の貴重な「苔庭」の景…!その苔庭の奥には京都『桂離宮』の「卍亭」を模した四腰掛があり、こちらも歴史を感じられる建物。

これらの数寄屋建築は京都の『大河内山荘』、大阪の『雅俗山荘』など多くの国文化財の和風建築を手掛けている数寄屋大工・笛吹嘉一郎。初めて訪れた時にはそんな京都のビッグネームの方が手掛けられていたとは気づかなかった…!(※現代の京都の茶室の大家・中村昌生さんの解説および、指定管理者「都市造園」の岡大輔さんのレポートを参照)

各部屋を活用して茶道教室、お茶会などが開かれているほか、一般の観光客の方も管理棟で抹茶セット(季節の干菓子付)もオーダー可。

写真は冬の写真中心ですが、春〜秋の青々とした季節は福岡の都市の中でのオアシス的な空間。秋にはライトアップも。福岡の穴場の観光地を探している方もぜひ訪れてみて。

(2015年9月、2020年3月、2025年3月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

福岡市地下鉄七隈線 薬院大通駅より徒歩11分

西鉄大牟田線 薬院駅・西鉄平尾駅より徒歩15分

天神駅・博多駅より路線バス「教会前」バス停下車 徒歩5分

〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾3-28 MAP

投稿者プロフィール