“クラボウ”初代社長・大原孝四郎の別邸に、近代京都の名作庭家・七代目小川治兵衛が“有隣荘”より先に手掛けた庭園。現在は無料公開で市民/観光客憩いの場に。

新渓園(旧大原孝四郎邸庭園)について

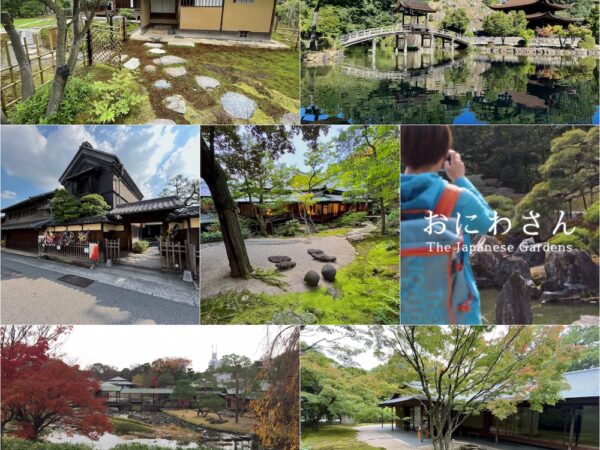

「新渓園」(しんけいえん)は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている『倉敷美観地区』(倉敷川畔伝統的建造物群保存地区)のシンボル的存在『大原美術館』に隣接する日本庭園。実業家・大原孝四郎の別邸がそのルーツで、作庭を手掛けたのは近代京都の名庭師・七代目小川治兵衛(植治)。無料公開。

何度も訪れていますが、2024年11月に訪れた際の写真を追加。

江戸幕府の天領として形成された美しい町並み「倉敷美観地区」。大原美術館が有名な大原家は江戸時代から倉敷を代表する豪商であり、近代〜現代にかけても現「クラボウ」、現「クラレ」、そして現「中国銀行」「中国電力」の前身となる企業/銀行を創業した実業家一家。

この新渓園はクラボウ(当時・倉敷紡績)の初代社長で、後に“大原財閥”を築き上げた大原孫三郎(大原美術館創立者)の父・大原孝四郎が1893年(明治26年)に還暦記念の別荘として造営されたもの。本邸である国指定重要文化財『旧大原家住宅』からは美術館を挟んで約100m程の距離。本邸の向かいにあるという意味で“向邸”と呼ばれたそう。

その後1922年(大正11年)に大原孫三郎から倉敷町(倉敷市)に寄贈され、その際に孝四郎の雅号“新溪”から新溪園と命名され、以来約100年ものあいだ町の施設として公開/開放されています。

庭園に面する和風建築「敬倹堂」、茶室「游心亭」も当時から残る近代和風建築。市の施設として貸室利用も可で、貸室利用がない時は自由に見学することができます。(これまで訪れた時には敬倹堂の大広間では庭園を眺めながらのヨガ等が開催されていました)

初夏にはサツキが、秋には紅葉が美しいこの池泉回遊式庭園の作庭は京都の名作庭家・七代目小川治兵衛(植治)の作庭。これは新渓園の施設説明には記載がありませんが、鈴木博之著『庭師 小川治兵衛とその時代』に《有隣荘以前に本邸の庭園や新渓園も手掛けた》的な記述があります。

(年代を推測すると、大原孝四郎が別邸をかまえた1893年の時点ではまだ出世作『無鄰菴』に関わり始めたばかり。そのタイミングでは関わっておらず、パトロンの一人でもあった大原孫三郎からの声掛けで大正11年の寄贈タイミングで関わったのかな。園内の片隅にある“新渓園碑”、読み切れてないけどもしかしたら名前あるのかも。)

なお1991年(平成3年)に建物の老朽化にともなって建物と庭園が修復、一部改修されているそう。新たな茶庭を手掛けているのは地元・岡山のトシプランニングさん(アートの島・直島の『ベネッセミュージアム』一帯のランドスケープも担当!)。その時の改修で新渓園は建築文化賞受賞建築物“優秀賞”に選ばれました。

七五三や成人式、結婚式の前撮りなど晴れ着での撮影現場や、市民/観光客の憩いの場としても多くの方が立ち入る新渓園、実は京都では価値ある名前として再三挙げられる名作庭家の作品——でもその情報がなくとも愛されている場——そんな姿がいつも興味深い。またお向かいの大原美術館分館は「DOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築」にも選定。設計は倉敷の様々な建築を手掛けている浦辺鎮太郎。倉敷観光の際はぜひ立ち寄ってみて。

(2012年1月、2018年5月、2020年11月、2023年9月、2024年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール