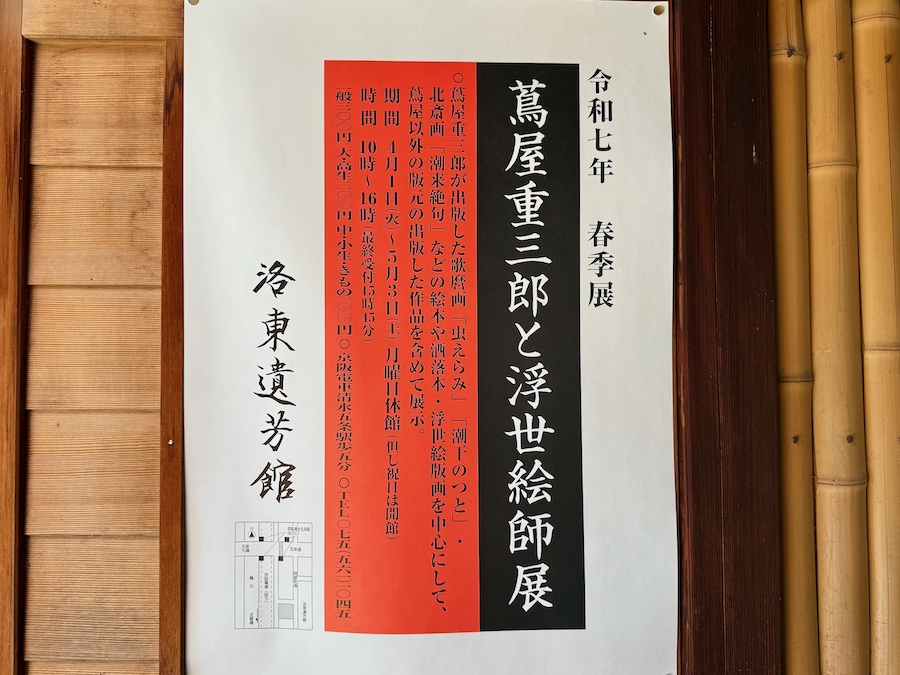

2025年春は“蔦屋重三郎と浮世絵師”展。加藤清正の家臣をルーツとし、江戸にも進出した京都の豪商・柏原家が江戸時代に造営した京町家と庭園と美術品。

洛東遺芳館(旧柏原家住宅)庭園について

【毎年春・秋に期間限定公開】

「洛東遺芳館」(らくとういほうかん)は京都・川端五条に位置するハウスミュージアム。江戸時代の京都の豪商・柏原家(柏屋)に伝わる美術品などの展示と共に、江戸時代中期に造営した歴史的建造物(旧宅)と京町家のお庭が公開されています。

京都を代表する観光エリア『清水坂』〜『清水寺』の玄関口・清水五条駅から程近く(徒歩3分)。国内外の観光客が溢れる清水五条駅周辺に置いて、ひっそりと期間限定で公開されている洛東遺芳館。所蔵する8,000点の古美術品・調度品の中から、例年春と秋ごとに約一ヶ月間のテーマに沿った企画展が開催されています。

2025年春はNHK大河ドラマ『べらぼう』で話題の『蔦屋重三郎と浮世絵師』展が開催。後述しますが、江戸での商いが主力だった柏屋ならではの充実した浮世絵コレクション。

また過去の展示では江戸時代に京都や大坂で活躍した絵師による日本画の展示も(今回も酒井抱一の作品が展示)。大岡春卜(狩野派)、月岡雪鼎、墨江武禅、森狙仙、上田公長、翠釜亭邦高、中井藍江、橘守国、日根対山、流光斎、松好斎…など。大岡春卜は伊藤若冲に強く影響を与えた絵師としても知られるそう。

その歴史について。柏原家は熊本城主としても有名な戦国武将・加藤清正の家臣・柏原郷右衛門を祖とする家柄。京のこの地に邸宅をかまえたのは江戸時代初期の1645年。その後、木綿・漆器・紙などを扱う商人として、京のみならず江戸にも店舗をかまえる豪商の地位を築き、現在は東京・日本橋に本社をかまえる「柏原紙商事株式会社」や「創業元禄 漆器専門店 黒江屋」を営業しています。

※ちなみに“黒江屋”は“柏屋”とはまた別のお店が発祥。紀州の商人が漆器・黒江塗のお店を1689年(元禄2年)に開いたことに由来し、創業家が紀州に戻る際に柏屋に経営が移りました。なお和歌山・黒江には国指定文化財の広大な日本庭園『琴ノ浦 温山荘園』があります。

その後現代に至り、洛東遺芳館は柏原家の所蔵品を公開する施設として1974年(昭和49年)に開館。なので公開京町家としても意外と歴史があります。現存するお屋敷は1763年(宝暦13年)築の商家建築。なお展示室にある1820年時点の図面によると、もっと広い建物だったようで(庭園もその古図に存在が描かれています)。

これだけ大きな規模の、“江戸時代の京都の大型町家”って実はあまり無い気がする(他の例としては料亭だけど『角屋もてなしの文化美術館』等)。明治時代以降の別荘建築との違いはもちろん、室町〜新町の豪商の京町家とはまた趣が異なる。玄関上がると洋風の客間があるし、お茶室のガラス窓も近代風なので近代にかけて多少の改変は経ているようですが、でもその近代の意匠がまためちゃくちゃ良くって!大広間も、照明は大正時代…って感じのレトロな照明なのがすごく素敵。

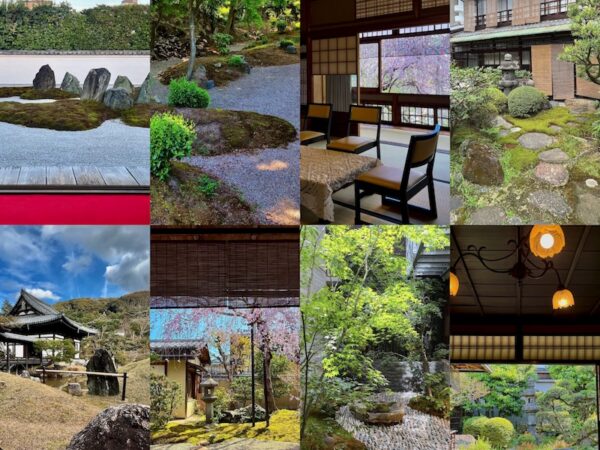

主座敷から眺めるお庭は目線の先(中央)にまあるい伽藍石が配されてその先に大きな春日燈籠のある、近代以降の京町家のお庭らしいデザインのお庭。春の公開時期には見頃の花などはありませんが、喧騒の京都の中で、シャンデリア越しにぼーっと眺めていたくなる緑のお庭。

またこの主庭以外にも、茶室の前の露地、更にもう2つほど中庭があります。倉敷の国重要文化財『大橋家住宅』の様にたくさんの種類の中庭・坪庭が楽しめるお屋敷!気になる展覧会のある際にはぜひ足を運んでみて。

(2020年5月、2025年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

京阪電車 清水五条駅より徒歩3分

京都市営地下鉄烏丸線 五条駅より徒歩15分弱

最寄りバス停は「五条京阪」徒歩2分

〒605-0907 京都府京都市東山区問屋町通五条下ル西橘町472 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月6日佐賀市・神埼市の庭園伊東玄朴旧宅

- 2026年2月5日富山市の庭園高志の国文学館(旧富山県知事公館)庭園

- 2026年2月4日京都市の庭園THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO

- 2026年2月1日東京23区西部の庭園角川庭園(幻戯山房)