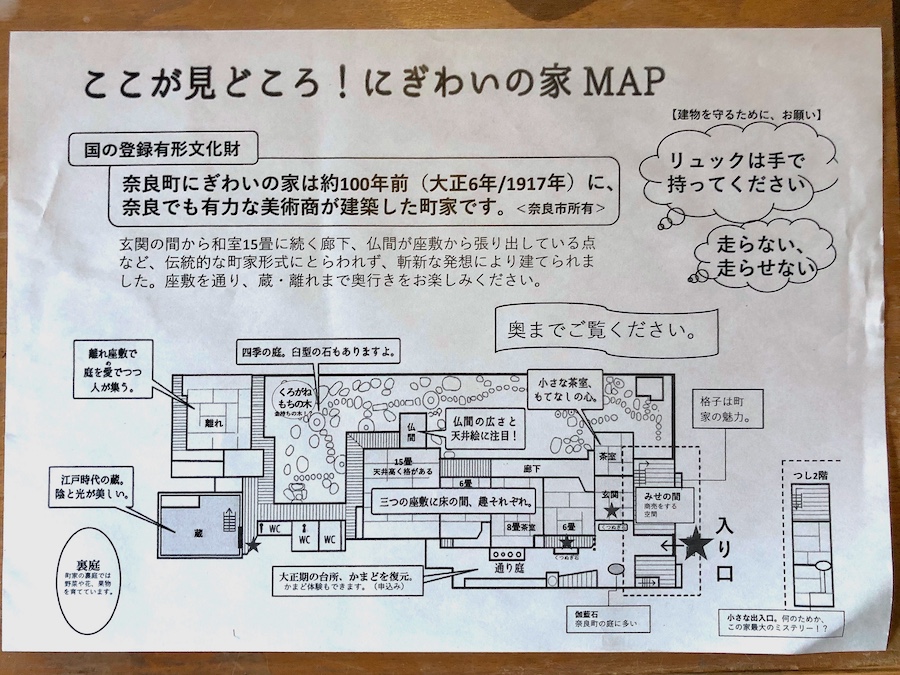

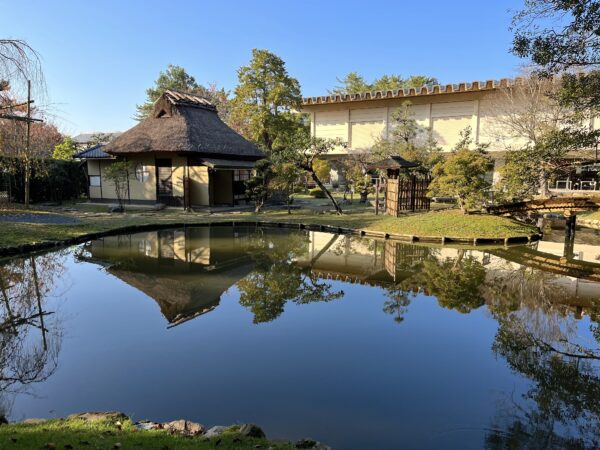

奈良の古い町並み“ならまち”に残る大正時代の近代町家建築は、美術商と宮大工のこだわりの瀟洒な空間…奈良の茶文化を伝える茶庭/庭園も◎!

奈良町にぎわいの家について

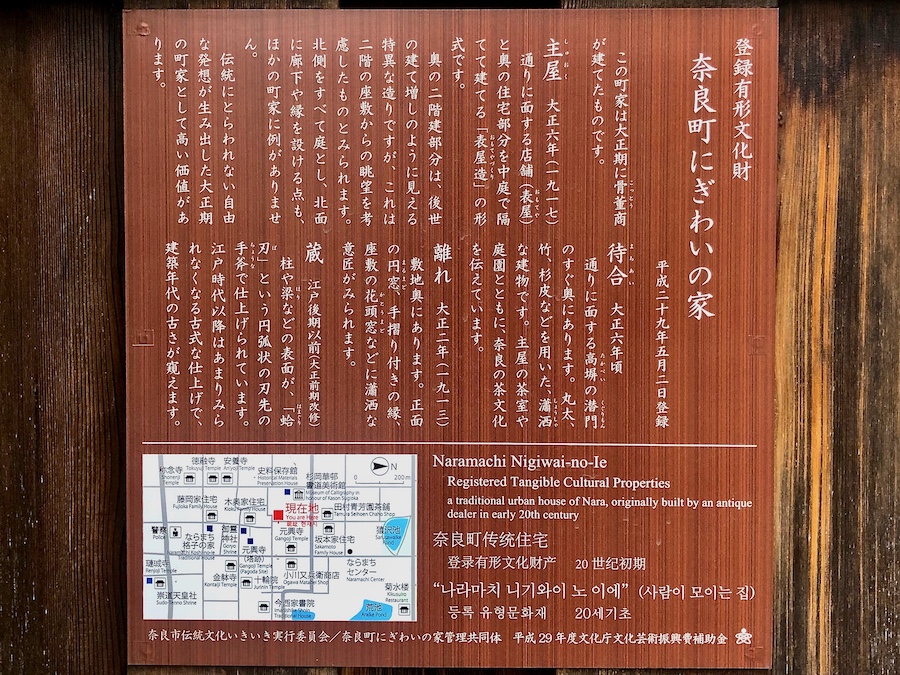

「奈良町にぎわいの家」(ならまちにぎわいのいえ)は奈良市の旧市街の古い町並み“ならまち”エリアに位置する町家建築。大正時代に建築された表家造の主屋/離れ/待合と江戸時代から残る土蔵の4棟が国登録有形文化財。庭園/茶庭も残ります。無料公開。

2025年初春に久しぶりに訪れたので写真を追加して更新。

古くは奈良時代から形成され、現在は世界遺産『元興寺』の周辺地域に残る古い町並みを主に指す“ならまち”(奈良町都市景観形成地区)。元興寺などの寺社仏閣と、主に江戸時代以降の町家建築が数多く残り、その一部は商店として、またその一部が文化施設として公開されています(この『にぎわいの家』や『ならまち格子の家』、『今西家書院』など)。

この町家は元は1913年〜1917年(大正2〜6年)に元は骨董商/美術商・大隈安三郎の店舗兼住宅として建てられたもので、2015年より奈良市の公有の施設として一般公開がスタート。

いわゆる“うなぎの寝床”の奥行きのある構造で、道に近い側から店の間、中ほどに15畳ある主座敷、そして最も奥に離れと蔵があり、主屋〜離れの間には多くの飛び石の配された茶庭/露地風のお庭があります。

…と、その構造の話だとよくある町家の一つの様な感じになってしまうのですが――そこは“美術商が近代に建てた町家”、所々に“瀟洒”、オシャレなデザインが取り入れられています。

●まずミセの間と主座敷の間、ミセの間の裏と、2つのお茶室がミセの間のすぐ傍にある。(半月窓の意匠も素敵)

●玄関にガチっぽい伽藍石がおもむろに置かれている。石畳のデザインも良い。

●主座敷の付書院の花頭窓や彫刻がオシャレ!

●主座敷に隣接する仏間は金箔で装飾、天井は格天井!

●廊下の欄干が市松模様と凝っている!

●その先の離れにはお庭を眺めるための円窓!

●沓脱石に、まあるい伽藍石をそのまま使っている、京都の町家ではあまり観ないデザイン!(離れの沓脱石には京都の鞍馬石が使われているので、多少なりとも施主や職人は影響/交流があったのだとも感じる)

主屋の棟札に残された大工棟梁の名前は山賀熊吉。東京『椿山荘』に現在ある三重塔の広島県・竹林寺からの移築や、世界遺産『法隆寺』の修理等に携わったとされる人物…というか、椿山荘の三重塔を藤田財閥が入手する際にはこの町家の施主・大隈安三郎が関わっていたそう。大隈さん・山賀さんとも近代の実業家にも請われた人物と思うと「ただの町家ではない近代和風建築…!」と言えます。

そんな洒落たデザイン・意匠にこだわった建物も素晴らしいのですが――通りに面した勝手口とその傍にある待合から、奥の離れまでずうっと続くお庭もとても良い!

そしてこの庭園で「珍しいな、面白いな」と思うのは、(京都の庭園でよく見る伽藍石ではなく)大きな石臼型の石をアクセント/踏分石として多用しているところ、そして先にも書いたけど伽藍石(礎石)は沓脱石として使っている点。主座敷、離れからお庭に出て、待合〜茶室へ至る…というのが往時のルートで、主木のクロガネモチを始めとする常緑樹やイロハモミジ、苔がお庭を緑に彩ます。奈良の隠れたオススメ庭園!

(2020年7月、2025年3月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

近鉄奈良線 近鉄奈良駅より徒歩15分弱

JR奈良線・大和路線 奈良駅より徒歩20分

※いずれも駅周辺にレンタサイクルあり

JR桜井線 京終駅より徒歩13分

〒630-8333 奈良県奈良市中新屋町5 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月5日富山市の庭園高志の国文学館(旧富山県知事公館)庭園

- 2026年2月4日清水寺近くの庭園THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO

- 2026年2月1日東京23区西部の庭園角川庭園(幻戯山房)

- 2026年1月31日三重県の庭園天空の庭ミュージアム