2025年、国指定重要文化財に…京都・西山に佇む、法然上人ゆかりの地に平家物語に登場する武将・熊谷直実が開いた寺院は紅葉の名所としても人気。枯山水庭園“信楽庭”も。

光明寺庭園“信楽庭”について

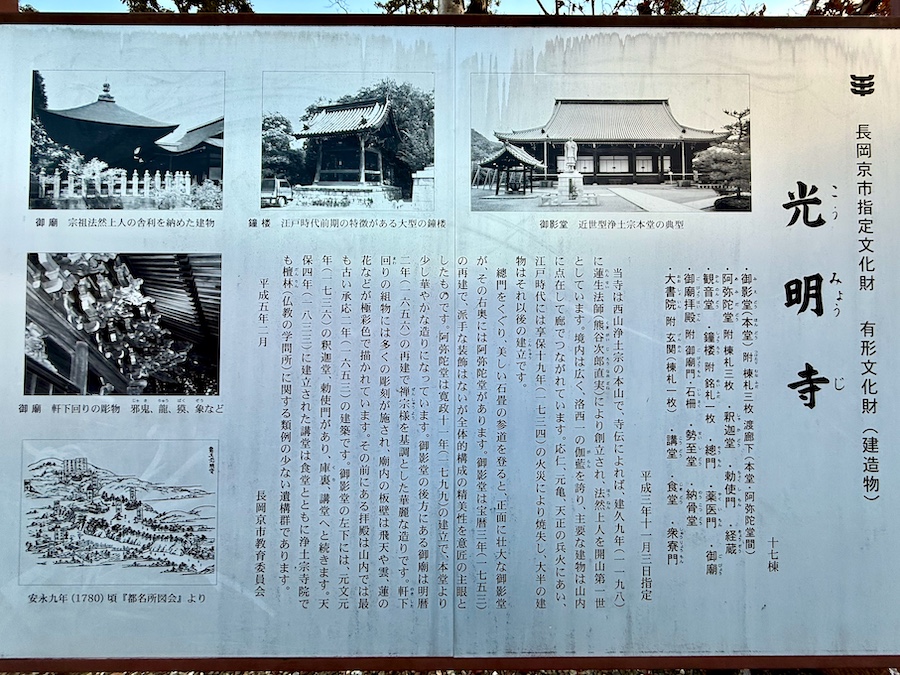

「光明寺」(こうみょうじ)は京都・西山にたたずむ“西山三山”に数えられる西山浄土宗の総本山寺院。京都の紅葉の名所としても人気で、例年秋の特別入山では通常非公開の枯山水庭園「信楽庭」が特別公開されます。本堂にあたる御影堂をはじめ、広い境内の中に江戸時代に建立された各建築群が長岡京市指定有形文化財…でしたが、2025年に国指定重要文化財となることが答申されました!

京都市の洛西~長岡京市~大山崎町にまたがる京都の「西山」。東山と同じく歴史ある寺社仏閣が点在しますが、その中でも『善峯寺』、『楊谷寺』、そしてこの光明寺が“西山三山”と呼ばれます。

光明寺の歴史について。創建は鎌倉時代のはじめ、1198年(建久9年)。開いたのは源平合戦の平敦盛との一騎打ちで知られる武将・熊谷次郎直実(蓮生法師)。

直実はその戦いの後に、自らの息子の様な若さだった敦盛を討った事を思い悩み、出家して浄土宗開祖・法然上人に弟子入り。やがて“蓮生”の名をもらい、法然の勧めもあって長岡京・粟生の地に『念仏三昧院』を建立。これが光明寺の前身となります。(※ちなみに京都の浄土宗寺院では『くろ谷 金戒光明寺』に熊谷直実ゆかりの池泉が残ります。)

念仏三昧院の建立からさかのぼること約20年前、浄土宗を開いて間もない法然は、粟生の地で初めて「南無阿弥陀仏」のお念仏の教えを説かれたのだそう。後に(室町時代に)には正親町天皇から《浄土門根元之地》の綸旨を受け、現在も総門の前にはそれを示す石碑があります。法然が直実にこの地を勧めたのはそんなゆかりの場所だったこともあり。

のちに四条天皇により『光明寺』の寺名を賜り現在の寺名に。伽藍・建造物は応仁の乱の戦災など何度か焼失⇒再建されてきていて、現在の御影堂は1754年(宝暦3年)の建築、阿弥陀堂も江戸時代中期の再建。メインのお堂となる御影堂は京都の浄土宗寺院の中でも最大級のものだそう(&長岡京市内の最大の木造建築)。

歴史的ある建築群や仏像も見どころですが、人気なのは紅葉の風景。総門を入ってから続くゆるやかな石段の「女人坂」(念仏石坂)、そして参拝順路の最後、薬医門(江戸時代初期の建築)を抜けた先に広がる「もみじ参道」が参拝者・観光客には特に人気。

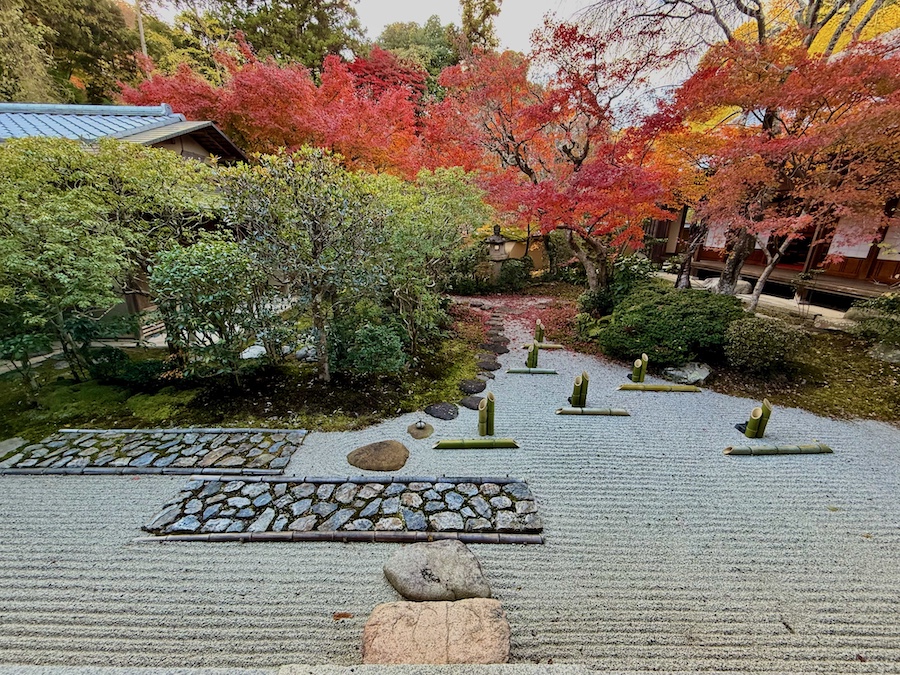

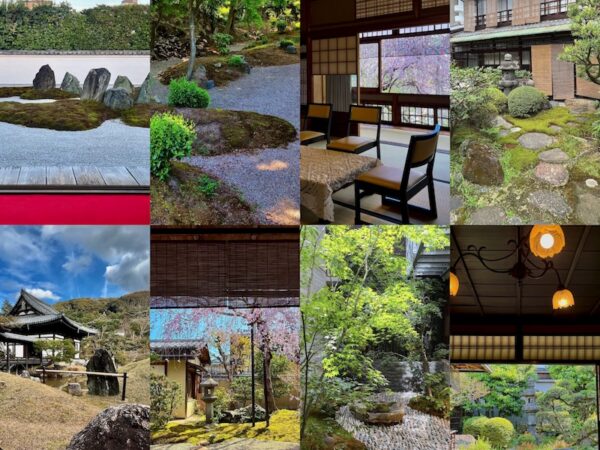

そして秋の特別入山時期には2つの枯山水庭園も鑑賞できます。主庭が市指定文化財の「勅使門」(唐門)と「釈迦堂」の前に広がる“信楽庭”(しんぎょうてい)。建築と比べると新しく、1961年(昭和36年)第75世霊空賢龍上人の代に法然上人750回大遠忌の記念に作庭されました。(2018年、御用庭師である京都・植博北川造園さんにより現在の姿へと改修)

勅使門をアイキャッチに、中央に海を表した白砂、左右に苔による島、向かって左手に三尊石と石組が配された枯山水庭園。この中に大小18の石が置かれています。手前にある石が「自ら」であり、自分=一人の行者が生死の大海を渡っていく姿を表現。「信楽」というのはお経の中の一節《至心信楽欲生我国》からの引用で、信じる、楽=願う、信じ願えば必ず救われるという意味だそう。

もう一つのお庭は、書院庭園~茶室『廣谷軒』の露地庭園。主庭はあまり“紅葉”は押し出していなかった一方で、こちらは背後の紅葉と白川砂のコントラストが美しい!

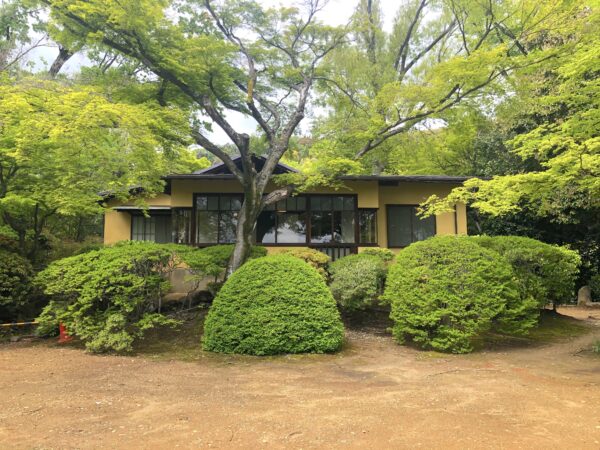

そして気になるのは、大書院から茶室へと至る園路――枯山水にこの直線と曲線をの園路を組み合わせた作風がとっても“出雲流庭園”風。茶室が建立されたのも霊空賢龍上人の代。きっと同じ庭師さんによる作だと思うのですが、大名茶人・松平不昧リスペクト――なお庭は珍しく貴重。

紅葉の特別入山期には外から眺めるのみの廣谷軒ですが、年間を通じて「月釜」が開催されています。月釜では、お茶室の中の様子や季節ごとの庭園の姿も楽しめるので、お茶がお好きな方はこちらにもぜひ足を運んでみて。

(2024年12月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

阪急京都線 長岡天神駅より路線バス「光明寺」バス停下車 徒歩5分

阪急京都線 長岡京駅より約2.5km/西向日駅より約3km(共に駅前にレンタサイクルあり)

〒617-0811 京都府長岡京市粟生西条ノ内26-1 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月19日京都市の庭園Relevant Object 旧喜多邸

- 2026年2月14日京都市の庭園雪の旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月14日京都市の庭園旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月13日京都市の庭園雪の白沙村荘庭園