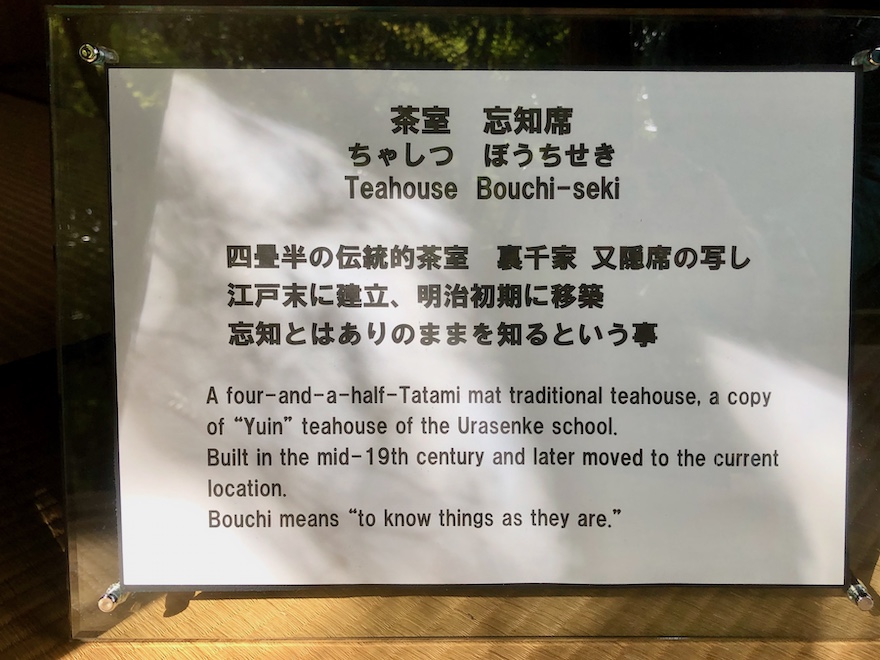

2021年初めて特別公開された京都の隠れた苔の美しい庭園…近代の政治家・鳥尾小弥太と茶人・田中仙樵ゆかりの茶室“忘知席”も。【通常非公開】

高台寺 岡林院庭園について

【通常非公開/2024年11月に特別拝観】

「岡林院」(こうりんいん)は京都・東山の有名寺院、豊臣秀吉と北政所(ねね)ゆかりの『高台寺』の塔頭寺院。「ねねの道界隈にこんな苔の美しい庭園があったのか!」と驚く庭園があります。

通常非公開の寺院で、2021年11月に初の特別拝観を実施(※茶道や坐禅等の日本文化講座の実施スペースとして用いられたことは事はあったそう)。

2024年、北政所ねね様没後四〇〇年の遠忌法要の年ということで、その年以来3年ぶりの特別拝観が実施されています(11/23〜30)。

寺院としての歴史は1608年(慶長13年)に久林元昌禅師による創建で、これは現存する高台寺の塔頭としては最も古いとか。この久林元昌という方、岡林院関連でしか名前が出てこないのだけど、建仁寺の記録によると北政所の縁戚に当たるそう。

その後江戸時代末期に高台寺一帯を襲った大火により焼失しますが、明治時代に当時の高台寺のご住職・老師が隠居所(隠寮)とすることも兼ねて再興。

ちなみにかつて江戸時代までの寺領は現在ねねの道が突き当たる角のあたりまであったそうですが、明治時代に一部を手放し現在の規模になったのだそう。2020年に惜しまれつつ閉店した『高台寺 洛匠』が岡林院と隣接していますが、洛匠もかつては岡林院の寺領だったということになる。

気になるのは建物(お堂)の雰囲気があまりお寺って感じじゃない所。その内部も庭園からの外観も“数寄屋造りの近代和風邸宅”といった趣き。この建築+茶室“忘知席”は実際に下鴨の方にあった邸宅を譲り受け移築したものなのだとか。

広間の床の間の奥が仏間になっていて、そこに御本尊が安置されているという面白い構造。なお仏間の天井画は『建仁寺』にも作品を残す田村月樵の作。

そして庭園について。なんと言っても一面の苔の美しさ!高台寺の麓にこんな苔の美しい庭園があったなんて本とかには載ったことがなかった事実…ご住職がとても大切に日々お手入れをされている賜物。

おそらく建築が移築された明治時代にあわせて作庭された庭園で、苔に囲まれた飛び石の上をたどり茶室“忘知席”へと至る露地庭園。頭上を覆うモミジの高木の向こう側に見える東山の借景も素晴らしいし、豪快で大きな踏分石にも目が惹かれる…。この巨石と借景のスケールが“禅の庭”にとどまらない、近代にある程度権力を持った方の影を感じるんですよね~。

茶室“忘知席”は裏千家・又隠席の写しとされ、近代に大日本茶道学会を創立した鳥尾小弥太(鳥尾得庵)と茶人・田中仙樵が茶道を研究した場としても伝わります。

鳥尾小弥太は萩藩出身で奇兵隊や明治維新後の陸軍で山縣有朋と共に行動した人物。前述の“ある程度権力を持った方”はこの人かもしれない…。

今後もいつ特別拝観するかどうか等は予定はないとのこと。もし公開があった際にはぜひチェックしてみて。

(2021年10月訪問、2023年1月・10月、2024年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

京阪本線 祇園四条駅より徒歩10分強

阪急京都線 京都河原町駅より徒歩15分

京都市営地下鉄東西線 東山駅より徒歩15分

最寄りバス停は「東山安井」徒歩6分

〒605-0825 京都府京都市東山区下河原町529 MAP

投稿者プロフィール