阪急グループ、宝塚歌劇団の創始者・小林一三の文化的センスに溢れた旧邸宅と様々な著名人が関わった茶室群と庭園。国登録有形文化財。

小林一三記念館(雅俗山荘)/逸翁美術館について

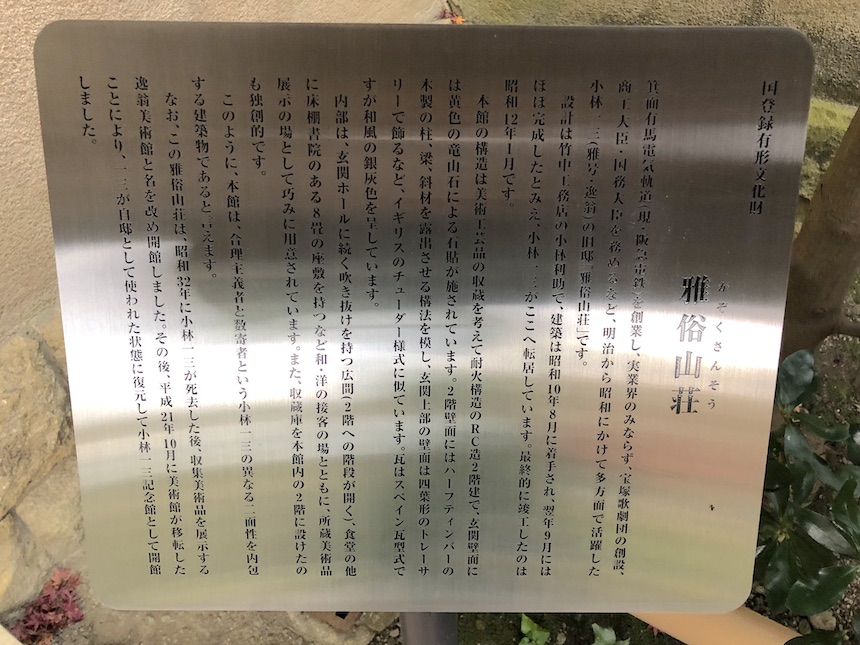

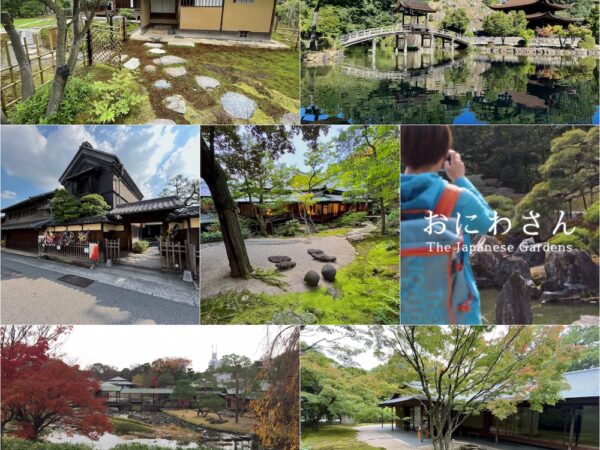

「雅俗山荘」(がぞくさんそう)は阪急電鉄/阪急阪神東宝グループの創業者・小林一三の旧邸。小林の没後は『逸翁美術館』(いつおうびじゅつかん)として運営され、美術館の新館が2009年にオープンした後は『小林一三記念館』として公開されています。正門(長屋門)、和洋折衷の近代建築“雅俗山荘”、茶室“費隠”“即庵”が国登録有形文化財、本館と茶室を繋ぐ日本庭園も。

初めて訪れたのは2019年の末、元はInstagramで相互フォローさせていただいていた『池田城跡公園』さんの日本庭園(『足立美術館』の中根金作作庭)と町並みを目的に訪れた池田市――ノーマークだったこの小林一三記念館が超良かった…!

そして2022年5月に与謝蕪村メインの特別展『蕪村 時を旅する』を見に逸翁美術館を訪れたので、雅俗山荘も2年半ぶりに立ち寄りました。

小林一三…関西の私鉄に縁が無い立場からだとあまり目にすることがないのですが、

■阪急や東宝グループの創業者というのは前述の通り

■宝塚歌劇団を興したのもこの人

(■ついでに言うと阪急ブレーブスも)

■実は東急電鉄の影の経営者だったのもこの人。軌道に乗った後『五島美術館』の五島慶太に引き継いだ。

■その後、戦前・戦後に政治家として国務大臣や戦災復興院総裁も務めた

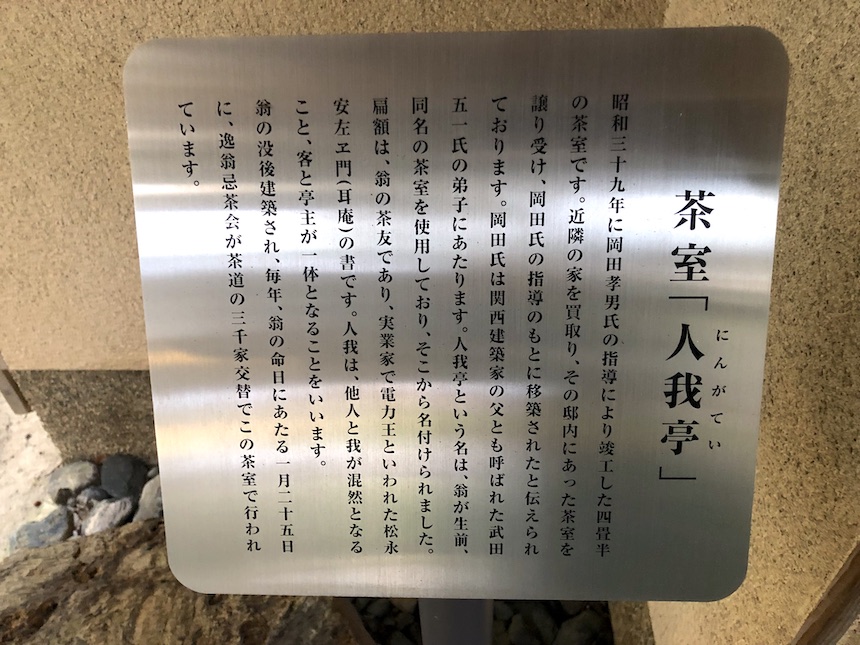

というすごい人…横のつながりの名前を見ていても五島慶太のみならず、“昭和の電力王”松永安左エ門(松永耳庵)、東武鉄道を興した『根津美術館』の根津嘉一郎(←小林一三・根津嘉一郎は山梨の同郷)などなど、当時を代表する実業家の名前が沢山出てくる。

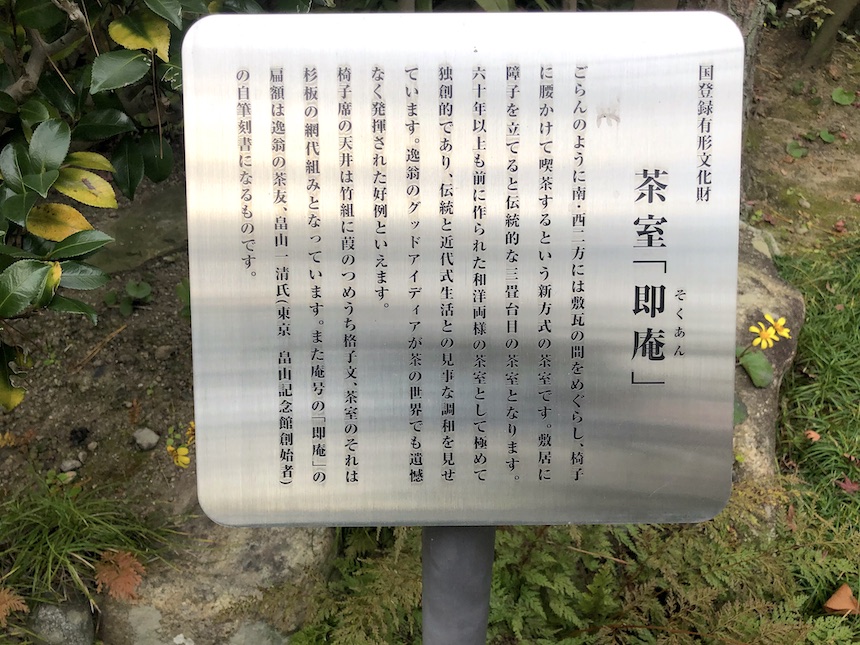

主屋だった洋館“雅俗山荘”は昭和初期の近代建築で、設計は竹中工務店・小林利助。1階は近代的な洋風――の雰囲気を醸しながら、2階に上がると所々に和風の意匠が見られて。外観も洋館と言いながらも、茶室“即庵”が付帯している点も含め和洋折衷であり、当時の“山荘風”という感じが見られて素敵です。

実業家/政治家としての成功の反面、“逸翁”の号を名乗る茶人だった小林一三。この記念館には様々な方が関わった茶室群が。

先述の“即庵”を手掛けたのは数々の文化財茶室を残している京都の数寄屋大工・笛吹嘉一郎、扁額は『畠山記念館』の畠山一清の筆。

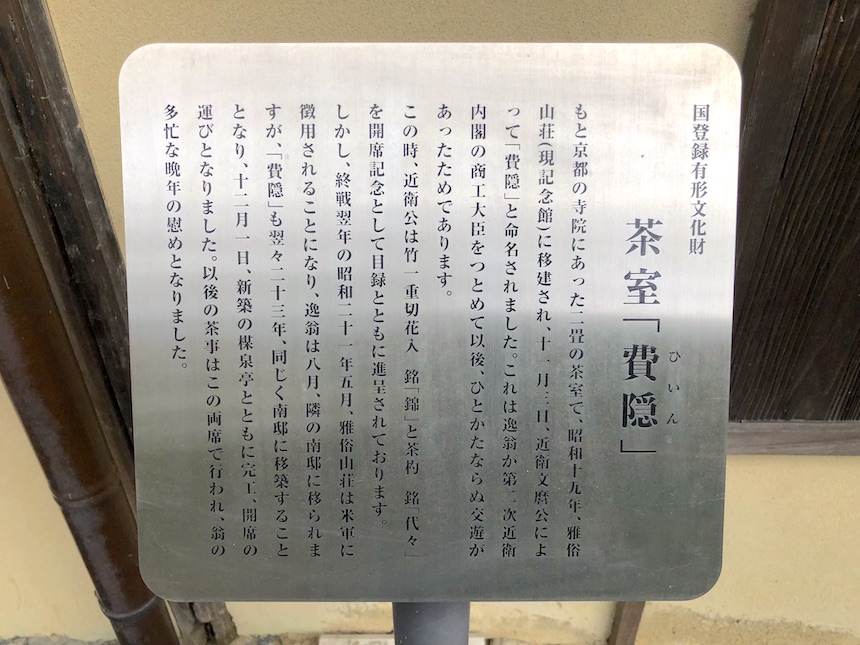

庭園を挟んで“即庵”と向き合う茶室“費隠”は京都の寺院から移築された二畳の茶室で、命名および扁額を書いたのは戦前の総理大臣・近衛文麿。

そして庭園の入口、見学順路で言うと序盤の茶室“人我亭”は茶室研究家・岡田孝男の指導の下で1964年(昭和39年)に移築・改変されたもの。これは主屋や費隠よりは2〜30年後のこと。斬新な園路・露地にも目がいく。扁額は松永安左エ門。

ここで名前が出た岡田孝男さんは近代の関西の代表的な建築家・武田五一のお弟子さんで、同日に訪れた豊中の『西山氏庭園』に関わっていた方。

そんな茶室群を回遊する庭園――に関する詳細は書かれていないので不明なのですが、特徴的なのは主屋の前に集中的に植栽されているドウダンツツジ。モミジとともに秋には一斉に紅葉した姿を見せてくれます。

ここまで集中的に主屋の前にドウダンツツジが植わってるのって珍しい――逸翁好みだったのか。雅俗山荘と“竹中工務店”という点で共通項のある京都の藤井厚二旧邸『聴竹居』も主屋の前の斜面にはドウダンツツジが多く植わっていたけど、偶然なのか、もしかしたら庭に関わっていた人が同じだったのか?

現在記念館として資料が展示されている「白梅館」が建てられたのは1973年。おそらく以前はそこにも庭園が続いていたのだろうし、主屋「費隠」へ向かう通路は更に奥、お隣の敷地に続いている。おそらくそちらも小林家の庭園・敷地だったんだろうなぁ。

あと現・逸翁美術館(池田文庫)の敷地にも“大小庵”という茶室があります。これは元々雅俗山荘にあった茶室を移築したもので、扁額は三井財閥・三井高保筆。茶室の周りには大徳寺など京都の寺院から入手したという灯籠や「大坂みち」と書かれた古い道標も。

最後に。この小林一三記念館では様々な昭和の実業家・資産家の名前を見ることができる。今回名前の挙がった松永安左エ門、五島慶太、根津嘉一郎、畠山一清ともに現在でも美術館・記念館があり、彼らが収集したアイテムが展示されている(畠山記念館は休館中)。

この「雅俗山荘」の名も、「芸術=雅」「俗=生活」が一体となる場所である――という小林一三の想いを込められて付けられた名前。『文化にどのように投資するか』を個人のブランディングのために競っていた時代――の空気がとても感じられる場所。かっこいい。金持ちがかっこよくお金を使うことは、別に責められるようなことではないのだ、と思う。

(2019年12月、2022年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール