江戸時代初期、大坂町奉行・曾我古祐が隠棲の為に造った数寄屋風書院造建築“棲鶴楼”と生駒山麓からの眺望も美しい枯山水庭園。東大阪市指定文化財。

旧河澄家住宅・旧河澄家庭園について

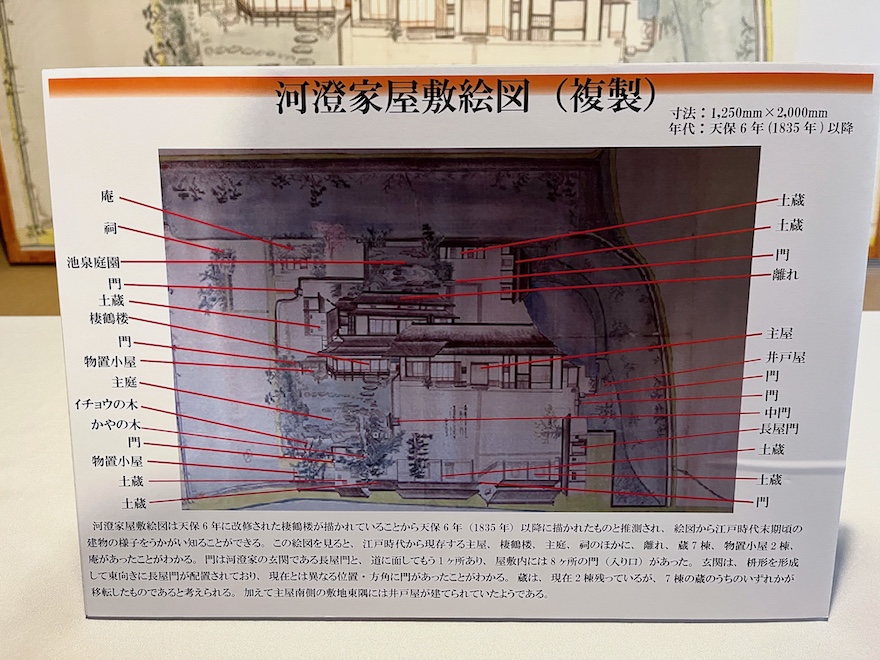

「旧河澄家」(きゅうかわずみけ)は東大阪市の東部、生駒山麓にある古民家/お屋敷。江戸時代後期の数寄屋風書院造り建築「棲鶴楼」や江戸時代初期に作庭された枯山水庭園が鑑賞できます。東大阪市指定文化財。

奈良県との境目となる近鉄・石切駅は“石切さん”こと『石切劔箭神社』へと至るレトロな商店街「石切参道商店街」の玄関口でもあります。

そんな石切駅から商店街とは逆の右手側に徒歩15分程の場所にある「旧河澄家」。ちなみに知ったきっかけは旧Twitterでフォローしてくださった所から。「こういう庄屋屋敷は庭園があったりするよな」と思って訪れたら、とても立派な枯山水庭園と素敵な数寄屋風書院造建築が…!

その歴史について。記録に残っている所では南北朝時代の1369年(応安2年)に亡くなった日下連河澄与市大戸清正までさかのぼる旧家・河澄家。江戸時代には代々“河澄作兵衛”と名乗り、当地の庄屋をつとめました。

このお屋敷のもう一人のキーパーソンが大坂西町奉行・曽我丹波守古祐。大坂城下および摂津・河内の支配、監視役という重要な役目を曽我古祐は江戸時代初期の1630年代~50年代の約20年間に渡りつとめました。

そんな江戸時代初期の大坂にとっての重要人物、名前で調べると、熊本藩主・細川忠利とやりとりした書状を九州文化財研究所がリストにしていたり(⇒こちら)、京都大学の朴晋さんの研究(⇒こちら)では大名茶人・小堀遠州や淀藩主・永井尚政とともに江戸幕府から近畿内の飢餓対策にあたっていることが確認できます。

そんな曽我古祐、自らの領地だった日下村の河澄家に1648年~1652年頃に「棲鶴楼」というお座敷を造営し、お奉行様を引退後に隠居。現在河澄家に残る棲鶴楼は江戸時代末期の1835年(天保6年)に建て替えられたものですが、そこから眺める主庭園は当初の建築時にあわせて作庭されたものと伝わります。

江戸時代中期には上田秋成や唯心尼、森公道といった文人が集い、河内の文人サロンのような役割を果たしていた「棲鶴楼」。特徴的な欄間や釘かくしなどお洒落な…瀟洒な意匠も見所。

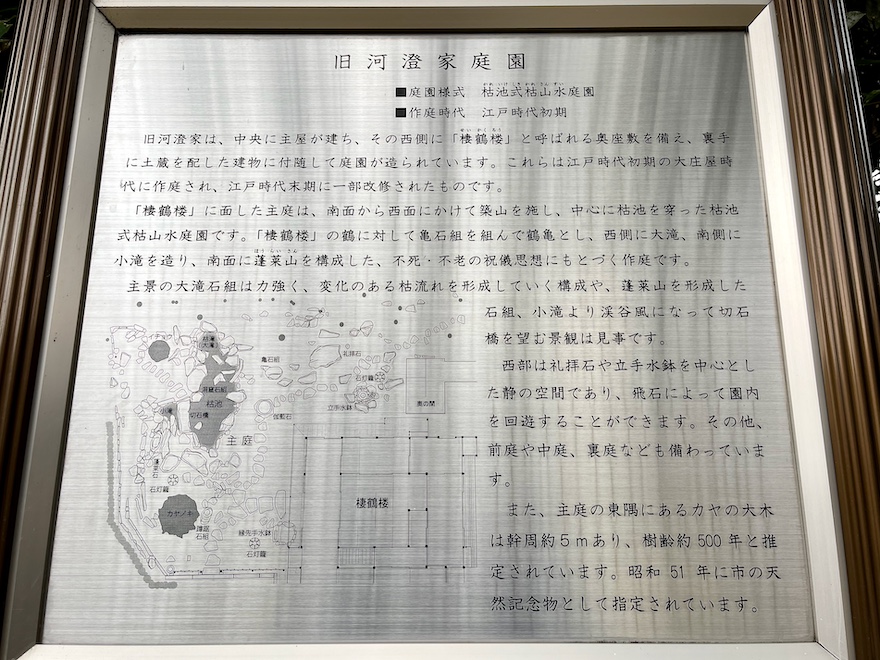

庭園は棲鶴楼の“鶴”に対して亀石を配して鶴亀を表現、蓬莱思想に基づき作庭されたという枯山水庭園。書院から眺める、力強い石橋がアイキャッチの江戸初期の庭園…という点で、学芸員さんは小堀遠州作庭の『西本願寺大書院庭園“虎溪の庭”』を引合いに出されていた。小堀遠州、永井尚政、細川忠利と並んで名前が挙がった程の人物、京都に滞在していた武将らとの親交から当時のトレンドを知り得ていても何らおかしくはない。

築山やメインの滝石組は大阪平野側に築かれていて、座敷もそちら側に開けているので、かつては借景もより重視された庭園だったのではないでしょうか。

生駒山で産出される、黒ずんだザラザラした石が多用されているのも特徴的。“石切”という地名がこの地に残るように、この邸宅から東へ向かった山の方には石丁場もあったとか。また座敷から南正面にある大木は樹齢約500年と推定されていて、“日下のかや”としてこちらも東大阪市指定天然記念物(文化財)。

しかしなぜ大坂町奉行まで務め“名奉行”と評された権力者が一介の庄屋屋敷に自らの隠居場所を造ったのか。その理由は想像する他ないけれど、やはりこの屋敷は立地が素晴らしい。高台部にある庭園越しには大阪平野を一望できる(天気が良ければ六甲山まで)。現在は時代が変わってビル景だけれど、種類は違えど眺望の美しさは時代を経ても変わらない。

この日下の集落には他にも寺社仏閣や古そうな門や塀を残している邸宅が残ります。“石切さん”石切剣箭神社からも足を伸ばして街歩きしてみて。

(2021年2月、2023年1月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

近鉄奈良線 石切駅より徒歩15分

四条畷駅・新石切駅・東花園駅より路線バス「南日下」バス停下車 徒歩10分

〒579-8003 大阪府東大阪市日下町7丁目6-39 MAP

投稿者プロフィール