江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院ゆかりの寺院に、令和の時代に新たに作庭された美しい枯山水庭園“桂昌庭”。かわいい御朱印も人気…!

大聖護国寺庭園「桂昌庭」について

【金土日祝のみ公開】

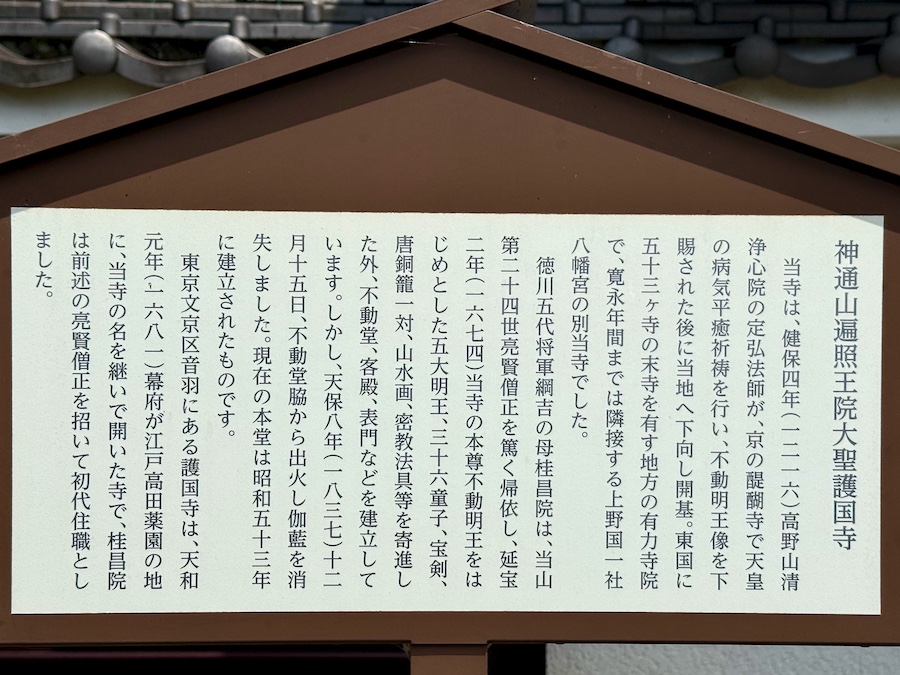

「神通山 遍照王院 大聖護国寺」(だいしょうごこくじ)は群馬県高崎市にある真言宗豊山派の寺院。江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院ゆかりの寺院で、東京の大寺院『護国寺』(音羽護国寺)の前身でもあります。桂昌院が寄進した仏像を多く所蔵し、そんな桂昌院の人生を表現した令和の枯山水庭園「桂昌庭」があります。

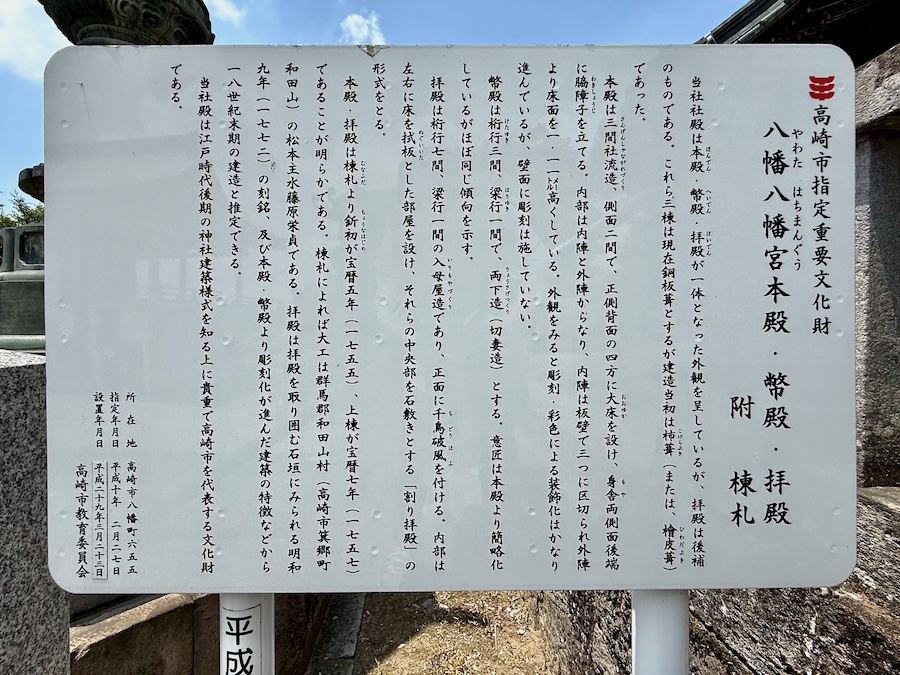

JR高崎駅&高崎市の中心部からは6〜7kmの西方に位置する大聖護国寺。高崎駅から見ると郊外だけれど、近隣(※自動車・自転車なら)には『上豊岡の茶屋本陣』やブルーノ・タウトゆかりの『少林山 達磨寺』がある他、最寄駅の群馬八幡の名前の由来でもある平安時代創建の『上野国一社八幡宮』(やわたのはちまんさま)が隣接します。源頼朝や新田義貞も戦勝祈願をしたと伝わるお社で、大聖護国寺は元は八幡宮の別当寺でした。

その歴史について。大聖護国寺の創建は鎌倉時代初期の1216年(建保4年)、開いたのは高野山『清浄心院』の定弘法師。法師は京都の『醍醐寺』で天皇の病気平癒祈祷を行った折に愛染明王および不動明王像を下賜されます。それを上野国を持ち運んで本尊とし、この地に大聖護国寺を開きました。

戦国時代までは当地の和田城主・和田信業、和田氏が支えた武田氏や北条氏政、江戸時代には徳川将軍家に信仰され、最盛期には53の末寺を持つ大寺院に。

そして江戸時代、特にこのお寺を支えたのが江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院。桂昌院が支援した寺院は京都の『正法寺』、『西明寺』をはじめ各地にありますが、こちらもその一つで、当時の亮賢和尚が身ごもっている桂昌院の安産祈願を修したご縁から(お腹に居たのが綱吉)。1674年(延宝2年)には山門・客殿・不動堂といった建築をはじめ、多くの仏像や掛け軸などの美術品を奉納。後に亮賢を迎え江戸にも『護国寺』(音羽護国寺)を創建します。

その当時の伽藍は江戸時代後期に火災で焼失し、現在の本堂は1978年(昭和53年)、また庭園に面する客殿・書院は2016年(平成27年)の再建ですが、桂昌院が寄進した41体の仏像や宝物を現代に伝えます。(※仏像の一部は現在修復中)

そんな大聖護国寺に2021年(令和3年)4月に開園したのが「桂昌庭」(けいしょうてい)。八幡町・山口昭二さんにより奉納されたこのお庭、お寺が桂昌院より受けた御恩を今に伝えるために作庭され、そのデザインも「桂昌院の生涯」を表したものになっています。

書院から見てL字型に広がる枯山水庭園。この様な寺院庭園の石組は仏様が表される(見立てられる)ことが多いですが、この庭園では「桂昌院の人生に関わり深い人物」に見立てられています。

向かって左手の方から、「生まれた京都時代」→「三代将軍・家光の時代の大奥」→「綱吉の館林藩主時代」→「二度目の大奥の時代」というシーンが表され、おおよそ中央部に位置する最も大きい石組は徳川綱吉と桂昌院。石橋の左側にある立石は徳川家光に、その側室だった桂昌院と子供時代の綱吉。一番左にあるのは桂昌院の弟で東京『旧安田庭園』の当初の作者・本庄宗資が表されています。

新しいお庭ではありますが、江戸幕府四代将軍・徳川家綱の供養塔(1682年)や東京の護国寺からも程近い豊島区の『南蔵院』から移築された庭門、そして音羽護国寺から移された庭石なども。

――情報として「意味」も書いたけれど、それをあまり気にせずにも直観的にとても美しいお庭!枯山水を囲むようにモミジが植栽され、秋には枯山水の白と一面の赤のコントラストが美しいお庭に。

年によっては紅葉の庭園ライトアップも開催、それ以外にも不定期でさまざまなイベントも実施されています。かわいい御朱印も人気のお寺、群馬を訪れる際はぜひ足をのばしてみて。

(2025年6月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR信越本線 群馬八幡駅より徒歩15分

JR高崎線・北陸新幹線 高崎駅より路線バス「八幡八幡宮前」バス停下車 徒歩4分

〒370-0884 群馬県高崎市八幡町675 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園