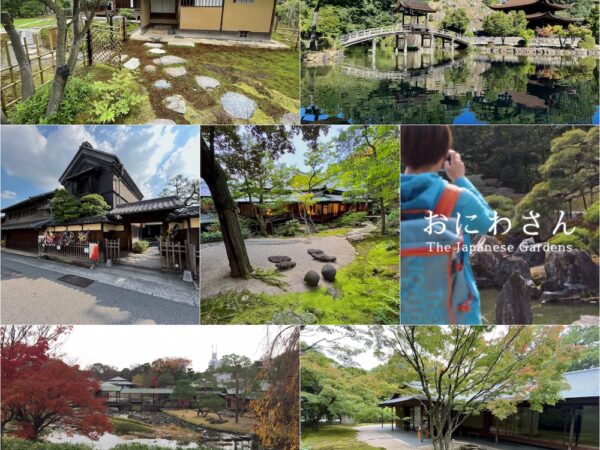

平安時代に『古今和歌集』にも詠われた京都の紅葉の名所“もみじの永観堂”。モミジに彩られる境内には“放生池”を中心に様々な庭園も点在。

永観堂 禅林寺について

京都の紅葉の名所ランキング一位、二位の人気をほこる「永観堂」(えいかんどう)。永観堂は通称で、お寺の正式名は「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺」。平安時代初期の貴族・歌人:藤原関雄の旧居(山荘)を山荘をルーツとし、藤原関雄が『古今和歌集』で紅葉に関する歌《奥山の岩垣紅葉散りぬべし 照る日の光 見るときなくて》を詠んだ時代から1000年以上の歴史をほこる紅葉スポット。

何度か訪れていますが、ここでは11月後半の紅葉の盛りの写真を紹介。

⇨青もみじの美しい新緑の永観堂の写真はこちら。

⇨雪の永観堂の写真はこちら。

その歴史について。前述の藤原関雄から土地を譲り受けた弘法大師空海の弟子・真紹僧都が853年(仁寿3年)に真言宗の道場を開いたのがはじまり。その10年後の863年に清和天皇からの許可と「禅林寺」の名を賜って寺院として創建されました。

その後、永観律師(えいかんと読むと思いきや“ようかん”)の下で大きな発展を遂げ(「永観堂」の通称はこの方の名が由来)、現在の「粟田口」(現在の『ウェスティン都ホテル』のあたりまで)を寺域とする程の大寺院に。鎌倉時代に浄土宗へと改宗され、現在でも浄土宗西山禅林寺派の総本山という格をほこります。

そんな1100年以上の歴史ある寺院なので「絹本着色山越阿弥陀図」をはじめとする国宝/国指定重要文化財を含む多くの文化財の絵画・仏像を所蔵しています。中には長谷川等伯/狩野元信などの狩野派/土佐光信の作品とされる書画も。

建造物に関しては、応仁の乱で一時全山を焼失したため全てそれ以降に順次再建・整えられたものですが、最も古い釈迦堂(方丈)が室町時代の建築、本堂である阿弥陀堂は豊臣秀頼により大阪の『四天王寺』から移築された桃山時代の建築。それぞれ国指定ではなく京都府指定文化財。(そのほか、江戸時代に建築された勅使門(唐門)/中門なども)

庭園は「ここが文化財になっている歴史的庭園」という庭園があるわけではないのですが、境内の中心にある“放生池”や古方丈の前にある中庭(池泉庭園)、釈迦堂〜瑞紫殿への回廊から眺める池泉〜枯山水庭園などさまざまな庭園が点在、境内全体が回遊式の日本庭園のようになっています。

また方丈と唐門の間にある小判のような盛砂は“勅使門盛砂”と言って、勅使の方がこの門から入られた後に身を清めるために用いられたそう。そのようなデザインの枯山水庭園――ではなく実用的なものだったのね。

京都の紅葉の名所ランキングでトップクラスということで秋には本当に人でごった返し、あえてそんな人の多い時期に行かないでも…と思っていたけれど、いざ訪れると本当に紅葉に包まれている寺院で、放生池越しの東山の借景、そして多宝塔や本堂の眺めが美しい!

(2014年12月、2019年11月、2020年4月、2023年1月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール