奈良時代創建の古刹は古代朝鮮の国・高句麗王族ゆかりの寺院。日高市指定文化財の伽藍や江戸時代から続く宮大工“平茂寺立川流”が手掛けた建築群と日本庭園も◎。

高麗山 聖天院庭園について

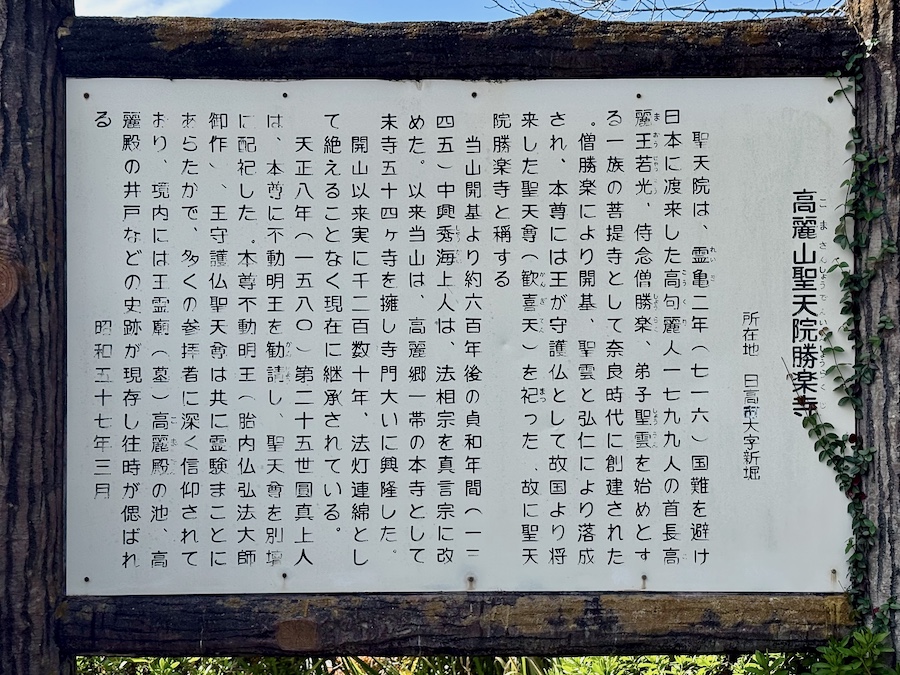

「高麗山 聖天院」(しょうでんいん)は埼玉県日高市で奈良時代から続く古寺。真言宗智山派で寺名は「勝楽寺」。国指定重要文化財の梵鐘を筆頭に、日高市指定文化財の建築(山門、阿弥陀堂)/仏像を有するほか、高麗王若光の墓(高麗王廟)が日高市指定史跡。そして境内にはいくつもの庭園があります。

JR八高線と川越線の交差する高麗川駅。「高麗」の地名は、日本の飛鳥時代まで存在した朝鮮半島の国家『高句麗』(高麗)がその由来。たびたび唐に侵攻され、668年に滅ぼされた高句麗。その最中で一部の高句麗人は日本へと逃れます。

奈良時代に入って716年(霊亀2年)。朝廷の政策によって甲斐・駿河・相模・上総・下総・常陸・下野の7ヶ国に所在していた計1,799人の高句麗人を武蔵国に集団移住させ、その地を「高麗郡」としました。以来、高麗郡は明治時代中期まで1200年も続き、東は現在の川越市、西は現在の飯能市までまたがる広さでした。

話を奈良時代に戻します。最初期の高麗郡のリーダーとなった人物が高麗若光(高麗王若光)。高句麗の王族出身で、高句麗が滅亡する以前に来日。結果高句麗が滅び日本に定住することになり、設立された高麗郡を治める立場を担うことになります。

そんな高麗王若光の菩提寺として、侍念僧・勝楽上人と若光の子・聖雲らにより751年(天平勝宝3年)に創建されたのが勝楽寺。当初のご本尊は若光が高句麗から持参した守護仏・歓喜天(聖天尊)。室町時代に真言宗へと改宗、高麗郡を代表する大寺院へと興隆。現在のもう一つのご本尊・不動明王像は弘法大師空海の作とも伝わります。

境内の入口、駐車場から大きな山門〜そして高台部に位置する本堂・多宝塔を一望するだけでもスケールの大きさが伝わる聖天院。“風神雷風門”の別名のある山門は江戸時代後期の天保年間に建てられたもので日高市指定有形文化財。

その山門の脇に、同じく市指定文化財(史跡)の『高麗王若光の墓』があります。小さな建物の中にある石の多層塔が鎌倉時代以前に制作されたものと言われます。そして、その並びにある池泉式庭園『高麗殿池』にも「史跡」の石碑が。

山門を過ぎて、山内の中腹の正面に現れるのが主庭園、右手に客殿、左手に阿弥陀堂。阿弥陀堂は山門よりも古い江戸時代中期の宝永年間の建築で日高市指定文化財。

そして客殿、その上の高台部に位置する本堂と鐘楼堂、そして境内の頂点部にある多宝塔はそれぞれ現代に建立(再建)されたもの(本堂=2000年、客殿=2007年、鐘楼堂=2016年、多宝塔=2024年)。手掛けられたのは、江戸時代中期から続く宮大工・“平茂寺立川流”石建さん。現在は福島県郡山市に拠点を置き、東北・関東で様々な社寺建築を手掛けられています。

現在、主庭園がある場所にかつて本堂があり、本堂が高台部に移ったのちにこの庭園は作庭されました。自然の斜面・岩盤と植栽を活かしながら、その中に滝石組やサツキの刈込、よくお手入れされたマツなどが美しい庭園。客殿側からの視点もきっと素晴らしいはずですが、正面から、左手側の階段の途中から、そして本堂の前の見晴らし場からと様々な角度から楽しめるお庭!

客殿の玄関の前には、寄進された「大庭石」と中心とした枯山水庭園が。そして、本堂の脇にはこの山から出現した自然石(石灰岩)による石庭「雪山」の姿も楽しめます。高台部からの眺望も素晴らしい!

高麗人、朝鮮半島から渡来した方々ゆかりの寺院ということで、本堂から多宝塔への途中には「在日韓民族慰霊塔」が鎮座し、またその周辺は「桜の丘浄苑」と名付けられ、多くの桜が植樹されています。歴史の話も色々書いたけれど、本当に規模も大きくきれいに保たれた庭園…!東京の方もぜひ足を伸ばしてみて。

(2025年10月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園