広島県の最も北東部の県境の街・東城。“東城浅野家”が治めた城下町の面影を残す古い町並みのシンボル的商家建築の庭園。国登録有形文化財。

三楽荘庭園について

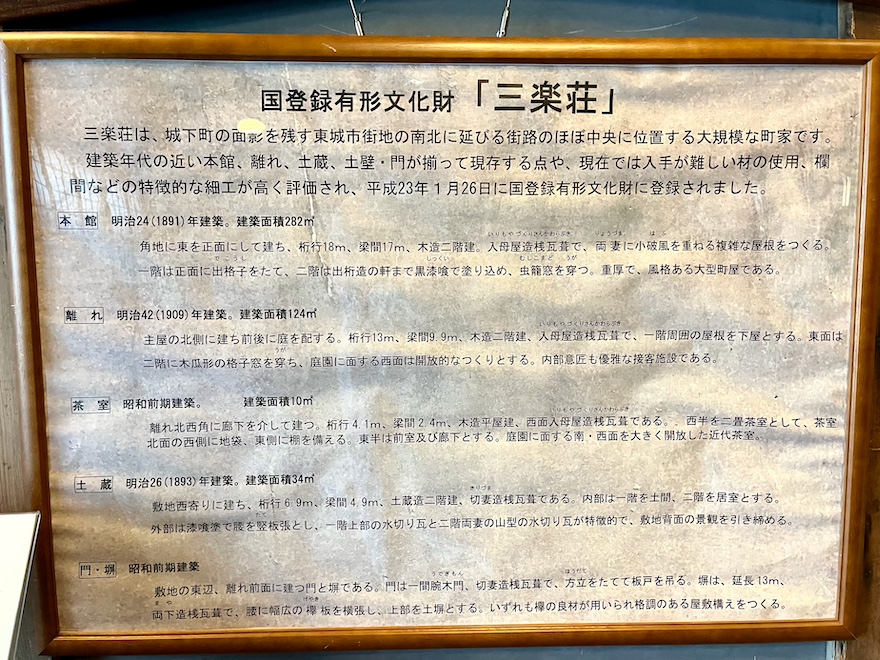

「三楽荘」(さんらくそう)は広島県で最北東部に位置する旧・東城町にある国登録文化財の近代和風建築。「三楽荘(旧保澤家住宅)」として本館/離れ/茶室/土蔵/門・塀の5件が国登録有形文化財で、本館(主屋)、離れから眺められる池泉鑑賞式の日本庭園があります。

広島県で広島市内から最も遠い街?、庄原市東城町。JR芸備線・東城駅から三次方面へは1日3往復、最速は高速バス利用で約3時間弱。岡山県/鳥取県の県境の街でもあり、距離で言えば広島市よりも岡山市/倉敷市、米子市、松江市/出雲市などの方が近い。

そんな広島県民でも行ったことない人が多いであろう町ですが、江戸時代には広島藩主・浅野家から浅野姓を許された「東城浅野家」の陣屋が置かれた城下町であり、山陽と山陰を結ぶ街道が通る交通の要衝で、その面影を残す古い街並みが残ります。

その街並みのシンボル的な商家建築が「三楽荘」。2000年代まで旅館を営まれていましたが惜しくも廃業。地域の方々による保存・署名活動を経て庄原市が保存を決め、現在は庄原市の文化財施設として一般公開されています。

呉服商と醤油醸造業を営んでいた保澤定四郎の店舗兼住居として1891年(明治24年)に本館(主屋)が建築。後に1909年(明治42年)に離れ、昭和初期に茶室が増築。戦後の1949年(昭和24年)に旅館に転業し、以来約60年間に渡って山陽・山陰を行き交う人々に利用されました。

通りから見てもとても大きな大きな入母屋造で、2階部の虫籠窓が目を惹く三楽荘。その室内も国内外の銘木がふんだんに使われ、また離れの大広間の欄間「牡丹唐獅子」に「雀に竹」、付書院の「吹寄花菱格子」、2階の欄間の「流水に菊」と花形窓のシルエットが美しい障子戸…などなど当時の大工の職人技が光ります。主屋を手がけた棟梁は横山林太郎、離れを手がけた棟梁は横山長一。

本館の2階は旅館になってから改修された部屋が並ぶので、他の部屋と比べると新しいですが、一風変わった木材が好んで使われていてそれがまた素晴らしい。

そして主屋、離れ、茶室から日本庭園が眺められます。後ろに築山、中央に中島のあるオーソドックスな築山泉水式庭園ですが、結構変わった石灯籠が配されている所から施主のこだわりが感じられます。正面左右と三方向を囲む山々の借景も◎で、2階や開放的で明るい茶室からの眺めがオススメ。

今回訪れたのが冬だったので少し暗い写真になっているけれど、春を迎えて以降はきっとカラフルな庭園の景色と和風建築の組合せが楽しめるはず!

…それでもこれだけの立派な日本建築を維持するのも大変だと思う。その保存・活用に至る経緯は「広報しょうばら」2009年6月号で様々な人がコメントされていますので、合わせて読んでみて。(下記関連サイトより)

東城の街は他にも歴史が感じられる商家が並び、またその一角には横浜ベイスターズ/中日ドラゴンズで活躍された元プロ野球選手:谷繁元信さんの記念館もあります。野球と歴史好きはぜひ訪れてみて。

(2024年1月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園