世界遺産&“庭の国宝”特別名勝に指定された日本を代表する“禅の庭”。作者は?15の石の配置の意味は?謎の考察も楽しい枯山水。

龍安寺庭園“石庭”について

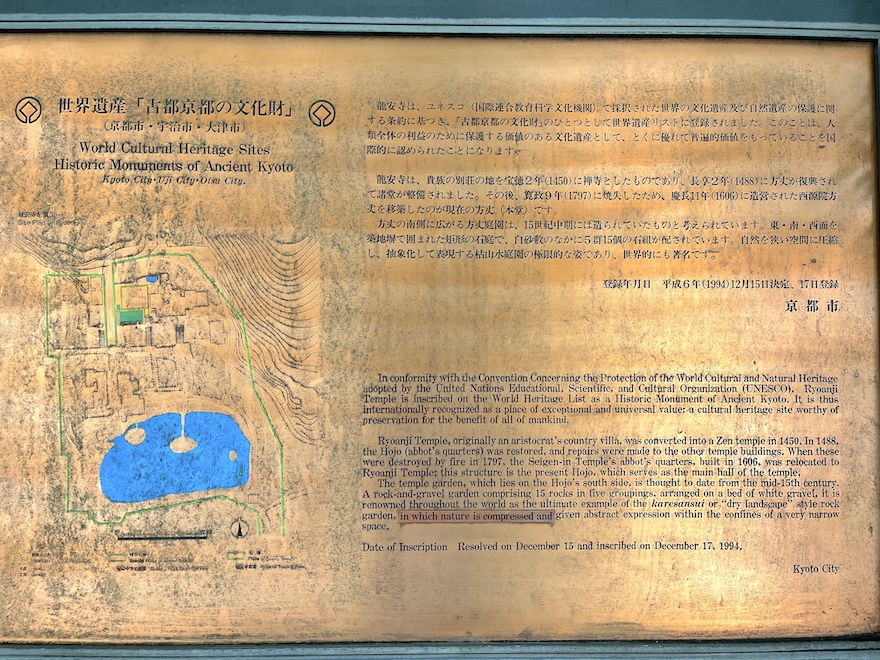

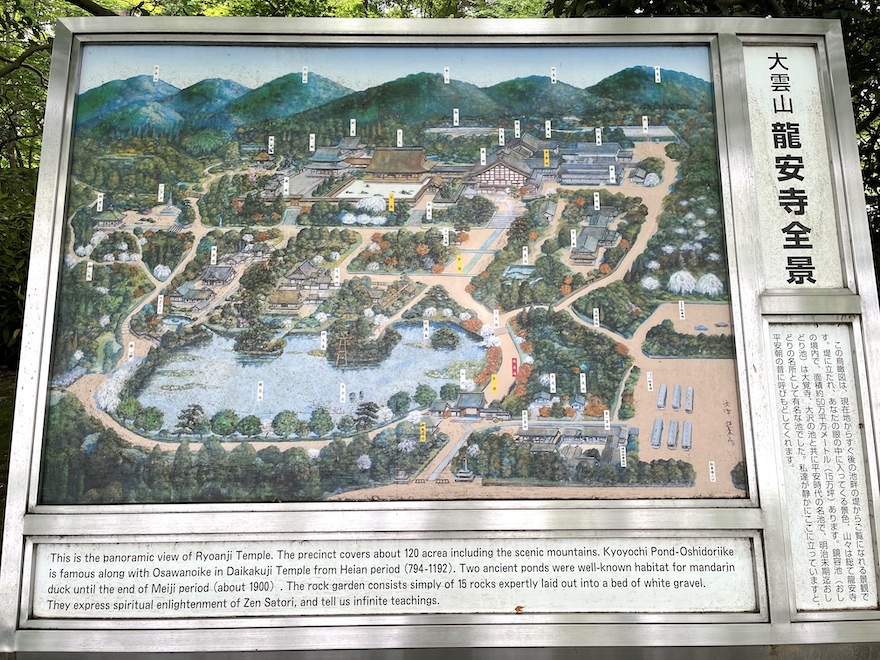

“石庭”(The Rock Garden)が有名な「龍安寺」(りょうあんじ)は室町時代中期に創建された臨済宗の禅寺。世界遺産「古都京都の文化財」にも構成されており、“石庭”こと『龍安寺方丈庭園』が“庭の国宝”国の特別名勝(&特別史跡)、江戸時代の建築である龍安寺本堂(方丈)も国重要文化財、境内に広がる池泉“鏡容池”も『龍安寺庭園』として国指定名勝です。

これまで何度か訪れていますが、2022年の『京の夏の旅』の「龍安寺仏殿・西の庭」の特別公開で約2年ぶりに訪れました!過去の写真も交えつつ、ここでは“石庭”と“鏡容池”の写真を紹介。

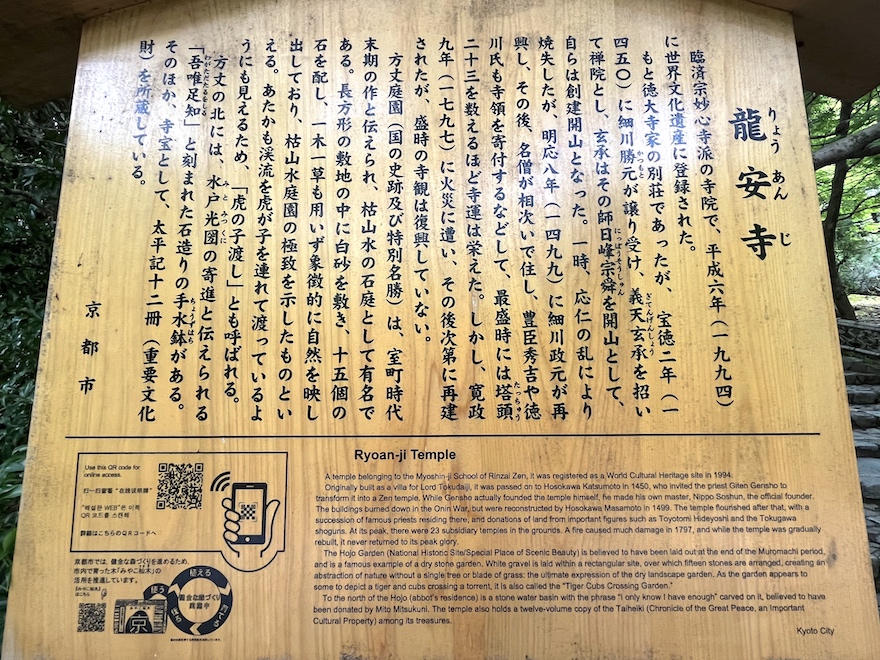

お寺の正式名は「大雲山 龍安寺」。時の貴族・徳大寺家の別荘があった地を管領・細川勝元が譲り受け、妙心寺の5世住職・義天玄承禅師を開山に迎え1450年(宝徳2年)に創建。その後すぐに勃発した応仁の乱で焼失してしまいますが、1499年に勝元の息子・細川政元が再建。

江戸時代中頃の1797年(寛政9年)にも火災に遭い、主要なお堂を焼失。私たちが“石庭”を眺める建物=国指定重要文化財の本堂(方丈)はその火災の後に同じ龍安寺の境内にある『西源院』より移築されたもの。『西源院』さんは現在湯豆腐のお店として庭園が公開されています(別途紹介)。

この方丈の沿いには江戸時代、水戸黄門こと徳川光圀に寄進されたと伝わるつくばいも。

そして!今日では世界中から鑑賞する人が訪れる“石庭”。東西25m、南北10mの中に白砂が敷き詰められ、その中に大小15の石が配された枯山水庭園。

その作者や制作された年代は“謎が多い”と言われています。龍安寺を開いた細川勝元・義天玄承の作庭説、龍安寺を再建した細川政元の作庭説、特芳禅傑などの優れた禅僧や、世界遺産『銀閣寺』の庭園の作庭者のひとり・相阿弥、江戸時代の武将&茶人・金森宗和などなど。

いずれにせよその作庭の謎――作者や十五の石組の意図みたいなものについては様々な先生方が研究されているのでそちらをご一読ください。『足立美術館』の庭園の作者・中根金作さんは寛永年間(江戸時代初期)の作庭説と唱えている。

■龍居 竹之介, 小野 一成『中根金作氏の「竜安寺石庭作庭年代」考証論文に対する疑問』

当サイトでも今となっては数百の「枯山水庭園」を紹介していて、「石庭」も当然ながら現代にかけて洗練されていっている。なので“すごさ”とか“インパクト”であれば、龍安寺を上回るものも正直たくさんあると思うけれど――(#京都石庭めぐり タグもどうぞ!)

でもこの龍安寺の石庭のすごいところは“この表現の最先鋭だった”から。#室町時代の庭園 のタグから見ていても、手数が多いというか豪壮な石組の庭園が多いのがわかる。その中で、これだけ 《 余白 》 をもたせた作品が生み出されたところにこの庭園のスゴさがある。

※そして自分で室町時代の庭園一覧見てて、「ああ、『大徳寺 龍源院』で相阿弥が造った“竜吟庭”は同じような余白があるなあ」と思ったりする。

そして“鏡容池”は龍安寺や石庭より古くから存在していたもので、平安時代に公家・徳大寺家がこの地を別荘とした際に築かれたもの。この池を中心とした広い境内では季節の樹木・花々が植栽され、道端では苔むした庭が整えられています。

余談。この龍安寺の石庭には、どの位置から見ても必ず1つ欠ける――というエピソードがありますが、岡山県の奈義町現代美術館にまるで上から龍安寺の石庭が眺められるアート作品『奈義の龍安寺』(荒川修作+マドリン・ギンズ)があります。龍安寺が好きで、アートが好きな人はマスト。

(2013年1月、2016年10月、2020年2月、2022年7月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール