江戸時代を代表する作庭家・小堀遠州の地元にその子・小堀宗慶が創建した菩提寺。苔の美しい枯山水と池泉庭園からなる“遠州好みの庭”は滋賀県指定名勝。

近江孤篷庵について

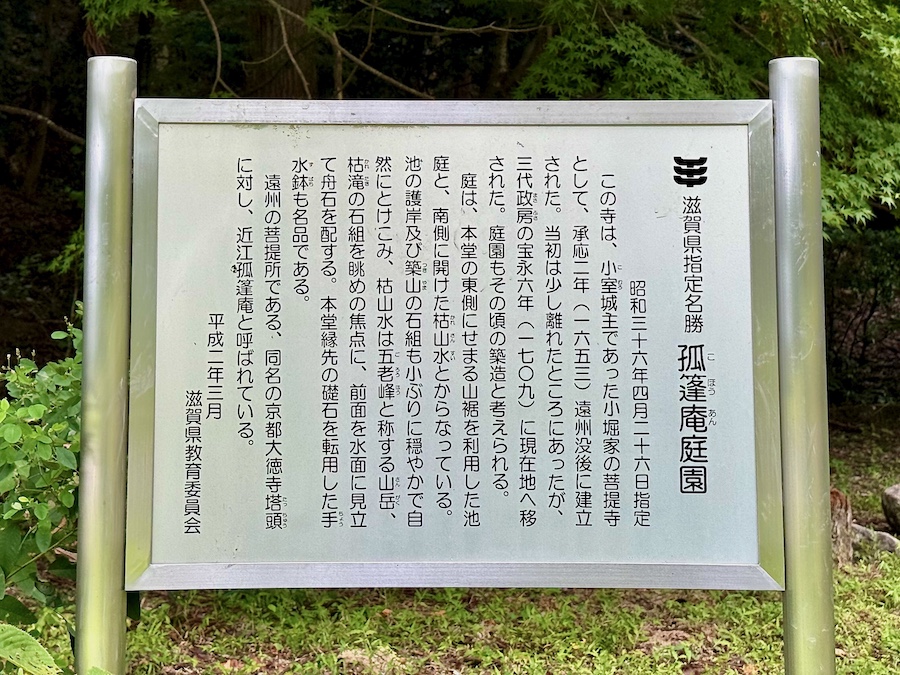

「近江孤篷庵」(おうみこほうあん)は滋賀県長浜市にある臨済宗大徳寺派の禅寺。桃山時代〜江戸時代を代表する作庭家で大名茶人・小堀遠州ゆかりの寺院(菩提寺)で、江戸時代中期に作庭された“遠州好み”の庭園が滋賀県指定文化財(滋賀県指定名勝)となっています。

日本庭園の歴史に欠かせないキーパーソンのひとり・小堀遠州。京都・江戸をはじめ各地の寺院や城郭・庭園に名を残す氏ですが、出身地は現在の滋賀県長浜市(小堀町という地名が残ります)。

関ヶ原の戦いを経て武将〜大名・茶人としてのキャリアも重ねた40代前半の頃(1619年)、それまでの備中松山城下(岡山県)から近江小室藩(滋賀県)へと所領を移されます。近江小室藩および『小室城』自体はさほど有名ではないかもしれませんが、織田信長と浅井長政が争った『小谷城』の山麓から4〜5km程とおおよそ近い(?)地域。

そんな小堀遠州の没後、1653年(承応2年)遠州の子で近江小室藩2代藩主・小堀正之(小堀宗慶)が遠州の菩提寺として創建したのがこの寺院。京都・大徳寺に遠州が建立した『孤篷庵』にちなみ、こちらの寺院も名称は孤篷庵、通称で『近江孤篷庵』と呼ばれています。なお小堀宗慶も若くして“寛永の三筆”松花堂昭乗に師事し、遠州流茶道の2世となった大名茶人。

創建から50年ほど過ぎた1709年(宝永6年)、4代目藩主の頃に現在地へ移転。滋賀県指定文化財の庭園はその当時の作庭とされています。

そんな藩主ゆかりの名刹——も、1788年(天明年間)6代目藩主・小堀政方が改易(取り潰し)となって以降は徐々に衰退。明治時代以降は無住となり、昭和時代の伊勢湾台風では僅かに残されていた本堂も倒壊し伽藍も失われてしまいます。

それと前後して1938年(昭和13年)に住持(住職)となった小堀定泰和尚によって徐々に孤篷庵は再興されていきます。現在の本堂は1965年(昭和40年)の再建。その玄関も武家屋敷からの移築。山門は2011年に京都『春光院』から移築されたもの。またとても良い雰囲気の参道〜前庭も現代の京都の人気造園家・北山安夫さんにより作庭されました。

本堂から眺められる「遠州好みのお庭」は、南側の枯山水庭園と東側の池泉鑑賞式庭園から構成されます。

一面に広がる苔は大海が表され、お堂から見て奥に三尊石組が、その手前に船石が配された「南庭」。その頭上には多くのモミジが広がり、秋には紅葉の名所に。また南庭には伊吹山に自生していた希少植物“イブキリンドウ”(伊吹竜胆)が多く植えられており、例年9月下旬に紫色の花を咲かせています。

南庭から見て左手側に続く「東庭」は山からの自然の水による池泉と山裾を利用した池泉鑑賞式庭園。その池泉の形は心字池の様にも見えるけれど「琵琶湖の形が模られている」と言われ、そうだとするとお堂から見て奥の築山は比良山系(比叡山)に見立てたものに。池の手前には長浜の船着場を表したような石が。

なお、京都を代表する禅寺のひとつ『建仁寺』(臨済宗建仁寺派)の管長・小堀泰巖さんは『近江孤篷庵』の出身(小堀定泰和尚のご子息)。管長の書や、京都の染色家・皆川月華さんによる一面の障壁画も美しく見どころ。

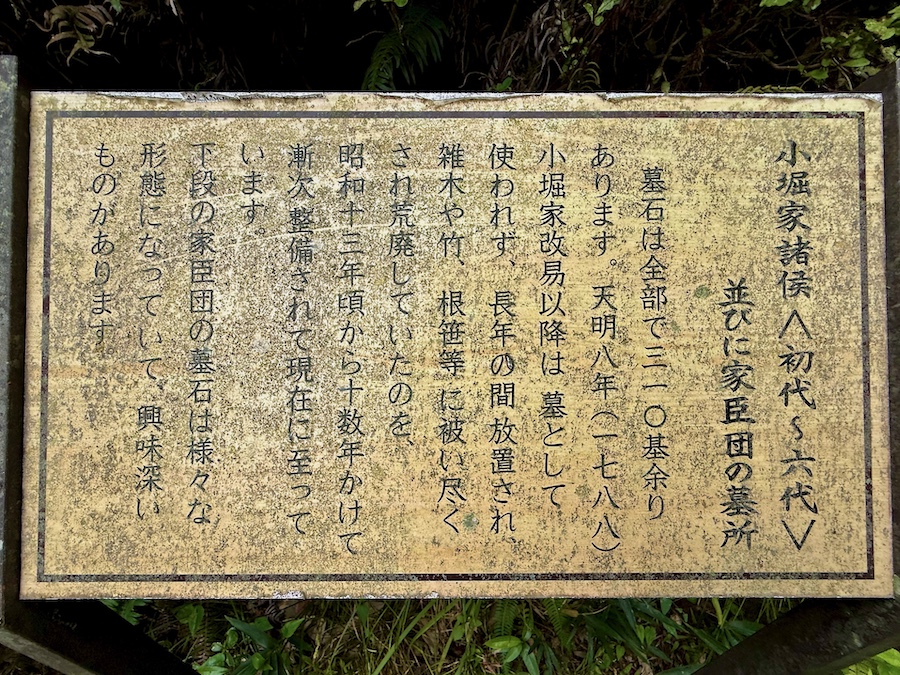

また参道から左手側に逸れた所に小堀遠州をはじめとする近江小室藩主・小堀家代々の墓所もあります。

最寄駅からも遠く(※電動レンタサイクルがあるので、自転車慣れしている人は30分程で行けます)、公共交通機関は無いので行きやすい寺院ではありませんが、紅葉の季節には最寄りの河毛駅から「タクシー往復チケット」の発売がある年も。詳しくは公式の観光情報サイトより。

(2018年11月、2025年9月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月18日福山市の庭園神勝寺 禅と庭のミュージアム「洸庭」

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園(雪)

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園

- 2026年1月9日徳島県の庭園鳴門・大塚スポーツパーク日本庭園