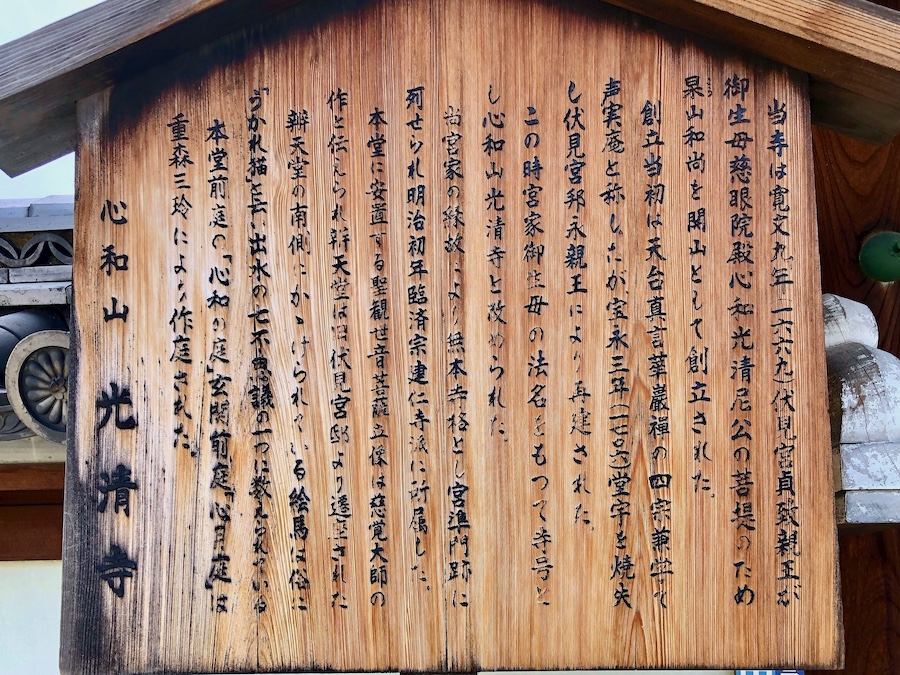

皇族・伏見宮家や公卿・岩倉家ゆかりの寺院に昭和の京都の人気造園家・重森三玲が作庭の枯山水庭園“心月庭”“心和の庭”。絵馬“浮かれ猫”の伝説も。【通常非公開】

光清寺庭園について

【通常非公開/春・秋に特別拝観あり】

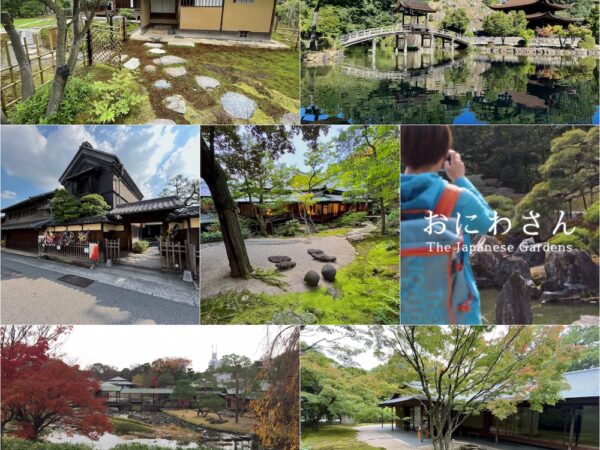

「心和山 光清寺」(こうせいじ)は京都の世界遺産『二条城』の北西、西陣エリアの一角に位置する臨済宗建仁寺派の寺院。境内には京都『東福寺』の庭園が有名な昭和の京都を代表する作庭家・重森三玲作庭の2つの石庭「心月庭」「心和の庭」があります。

つい近年までは「非観光寺院」として一般の拝観者の目に触れる機会はほとんどなかった光清寺さん。2022年から「お寺ヨガ」「座禅体験」などのイベント/体験で地域の方を中心に開かれはじめ、2023年11月には初の庭園特別拝観を実施。その際、一般には初めて公開された書院庭園の姿を含めながら紹介。(また、2024年に再訪した際の写真を追加。)

その歴史について。この光清寺のある場所は、かつて平安時代には平安京の中心「大内裏」があった場所で、門の並びには大内裏の中にあった「宴の松原」の跡を示す石碑も立ちます。江戸時代に入ると、現在の千本通〜七本松通の一帯に様々な寺院が移転/建立され、今日までお寺の並ぶ“寺町”としての景観を形成しています。

光清寺は1669年(寛文9年)に伏見宮貞致親王が生母・慈眼院殿心和光清尼公の供養の為にこの地に位牌を置いたのがその始まり。当初は“声実庵”(聲實庵)という名前でしたが、1706年(宝永3年)に伏見宮貞致親王の子・伏見宮邦永親王により再興され現在の寺名に改称。

そんな伏見宮家との縁から宮準門跡という寺格をほこり、境内にある弁天堂(鎮守玉照神社)は伏見宮邸から遷座されたものなのだとか。また岩倉具視を輩出した公家・岩倉家の菩提寺でもあり、岩倉恒具などの墓所も以前あったそう(現在は別寺院に移築)。

時を経て昭和40年代に、昭和の京都の人気作庭家・重森三玲により2つの枯山水/石庭が作庭されます。玄関前の“心月庭”と、本堂(方丈)前の枯山水庭園“心和の庭”。

主庭の“心和の庭”の作庭年代は1967年(昭和42年)、氏が70〜71歳の時。作庭年代が近いもので言うと丹波篠山の『住吉神社 住之江の庭』。竣工翌年にはこの光清寺で「林泉月見会協賛釜」という茶会を開いたそう。

白砂の中に苔の築山と阿波の青石が配された、ザ・重森三玲庭園。氏の書籍では“心字庭”とも書かれている通り、山号の心和山にちなみ「心」の字を表した枯山水庭園。正面から見てピンと来づらい場合はGoogleマップの航空写真で見ると…石と苔の配置が本当に「心」の字になっている…!

“心字池”のある池泉庭園が多い一方で、心字を表した枯山水庭園は無い——という点に着目して設計されたこの庭園。白砂は海を表し、心はその中に浮かぶ島で。石組は見る位置により七・五・三の組み合わせになるよう配されています。さらに奥(本堂から見て右手)の竹垣も「心」をデフォルメして表現された創作竹垣。

前庭の“心月庭”は心和の庭から遅れること7年、1974年(昭和49年)の作庭で氏の最晩年の作品の一つ。元々は大きなクロマツが植わっていたそうですが、その木が枯死した跡にこのお庭を作庭。高めの盛り土をモルタルで固めた庭園表現、氏の庭園を紹介する書籍ではよく取り上げられてる手法ですが、京都で見られる実物としては貴重なものでもあります。

この“心月庭”の向かいにある弁天堂には、猫の絵馬(の写真)が掲げられています(写真ではない実物は特別公開時に堂内で見学可)。この光清寺の絵馬“浮かれ猫”の伝説は京都の猫にまつわる伝説でも知られたものなのだそう。

その伝説とは。江戸時代、近くの遊里から三味線の音が聴こえてくると、描かれている絵馬から猫が浮かび上がり、女性の姿に化けて踊り始めたと言います。それを不快に思った当時の住職は出られないように法力で封じ込めたそうですが、絵馬の中の猫が住職の夢に現れ懇願したことからその封印を再度解いたとか。

そのエピソードから“利益あり”と伝わり、三味線奏者や祇園・島原の名芸妓によって信仰されました。

現代では、そんな浮かれ猫ちゃんが光清寺のキャラクターにも(笑)。庭園目当てだとしても、弁天堂にお賽銭お納めして祈ればいいことあるかも——西陣エリア散策の際にもぜひお参りしてみて。

(2020年3月・8月、2023年11月、2024年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR嵯峨野線・京都市営地下鉄東西線 二条駅より徒歩20分弱

最寄りバス停は「千本出水」バス停 徒歩3分

〒602-8359 京都府京都市上京区出水通六軒町西入七番町 MAP

投稿者プロフィール