世界遺産の城下町・萩の重伝建地区“浜崎”。令和時代に町家を再生し開かれたレストラン/複合施設に、ボタニカルアレンジメンツ《TSUBAKI》作庭の庭園。

舸子176「石の庭」について

「舸子176」(かこ176)は世界遺産の城下町・山口県萩市の港町で国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている古い町並み「浜崎」地区にある築200年の町家建築『藤井家主屋』を活用したレストラン/ギャラリー等の複合施設。その庭園は《BOTANICAL ARRANGEMENTS TSUBAKI》により手掛けられています。

幕末の志士や明治維新後に政府の要職を務めた人材を多数輩出し、2015年にユネスコ世界遺産『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』にも登録された萩の城下町。そんな歴史ある街には先人の旧宅/武家屋敷や町家に多数の庭園が残ります。萩出身の偉人のひとり、山縣有朋が東京『椿山荘』、京都『無鄰菴』など“山県三名園”を作り上げたバックグラウンドとして、萩の城下町では“庭園”が身近な存在だったことが影響している(のだと思う)。

そんな萩の城下町の北東部に位置する港町「浜崎」(※JR東萩駅からは比較的近い)。江戸時代の城下町の形成とともに形作られ、水産業のみならず北前船の寄港地など萩の交易の拠点としても繁栄、また藩重臣の蔵屋敷なども立ち並んでいたとか。江戸時代〜昭和時代初期に建てられた町家が数多く残るほか(約140件)、江戸時代初期に築造された『旧萩藩御船倉』(国指定史跡)、吉田松陰の菩提寺『泉福寺』などもあり、2001年に国の重要伝統的建造物群保存地区となりました。(近年ではそんな伝統的な町並みを活用するための「萩市インキュベーションセンター/山口大学サテライトラボ萩」なども)

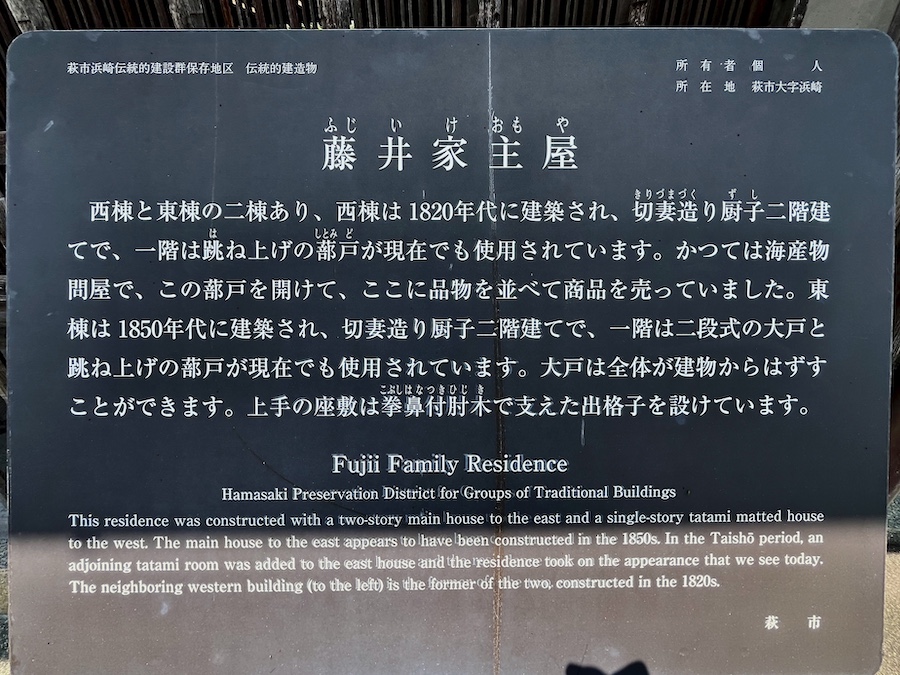

そんな浜崎の北端に位置する町家/商家『藤井家主屋』。それぞれ江戸時代後期に建築された「西棟」(1820年代築)「東棟」(1850年代築)からなる大型の町家で、かつては海産物問屋として営まれていました。重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物にも選定。

そんな歴史的建造物を活用して2022年に開店したのが「舸子176」。鎌倉の洋館を活用した人気レストラン『古我邸』を運営するb.note株式会社が立ち上げたプロジェクト「浜崎二ツ櫂船旗」(はまさきふたつがいせんき)のフラッグシップ店で、フレンチレストラン「六気」、喫茶「百茶一芯」、そして蔵を活用したギャラリー「舸子の蔵」からなる複合施設。(お食事・喫茶は要予約)

また、浜崎エリアで舸子176のほかにも古民家の蔵を活用した宿泊施設『閂168』、商家を活用したイベントスペース『廻69』も運営。聞き慣れない「舸子」という言葉は「船乗り、船頭」という意味なのだとか。

フルリノベーションされた店内のインテリア・雰囲気もとても素敵ですが、その庭園が素晴らしい。二箇所あるお庭を手掛けたのはボタニカルアレンジメンツ《TSUBAKI》。「植物で『場』をつくる」をコンセプトに、東京を拠点に活躍されている山下郁子さんと宮原圭史さんによるユニット。2021年に京都で開催された《Gucci Bamboo House》の「竹の庭」や、同じ京都の『小川珈琲 堺町錦店』のお庭が知られますが、この舸子176のお庭が現在の公開庭園としては最大規模。

まずひとつ目が小川珈琲と同じく、自然石に植栽が施された《OYAMA (IWAO)》。この自然石は萩市と山口市にまたがる鳳翩山から採出されたもので、その姿も浜崎エリアの北側に広がる《菊ヶ浜から眺められる島々の姿を想わせる形に惹かれて》選ばれたそう。

そして現在レストランフロアとなっているかつての主座敷から眺められる主庭が《石の庭》。正面のモミジや足元の苔やシダ類などの植栽も印象的な美しいお庭ですが——その名の通り主役の一つは「石」。

当地の阿武川の大きな自然石をいくつも配した枯山水庭園。特に手前の二つの石がとても大きく——「巨石を立てて象徴的に見せる」のではなく、寝かせて見せる(渓流の左右にある巨石の様な)その造形性がとても素敵。

萩の商家や武家屋敷の既存の庭園も石が素敵なお庭ばかりだけれど、このお庭もまた違う魅力——そして萩エリアのみならず、令和・現代の日本の枯山水庭園のひとつの形。ぜひ多くの人に訪れて欲しい…!(人気店なのでお食事は早めのご予約を!)

(2024年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園