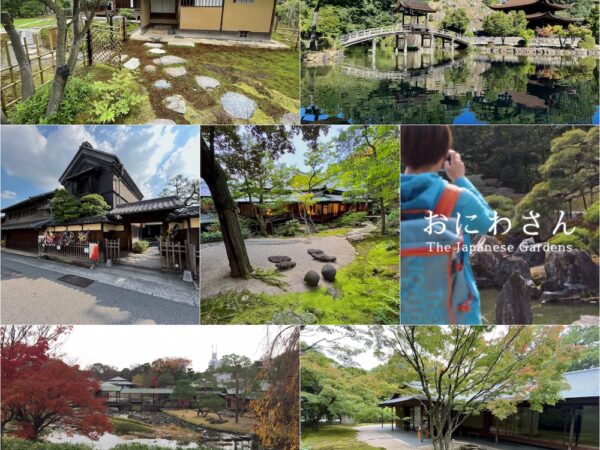

四季の花々が見どころの2つの庭園。苔むした姿が美しい江戸時代作庭の池泉鑑賞式庭園“契心園”と、大原の山々の借景が美しい“旧理覚院庭園”。

実光院庭園“契心園”“旧理覚院庭園”について

「実光院」(じっこういん)は京都・大原を代表する寺院の一つ『大原寺 勝林院』の塔頭寺院。江戸時代後期に作庭された池泉鑑賞式庭園「契心園」(旧普賢院庭園)と、回遊式の「旧理覚院庭園」と2つのタイプの日本庭園が楽しめます。

2022年秋に約3年ぶりに訪れた際の写真を追加して更新。

実光院の本院の『勝林院』は天台宗の開祖:伝教大師・最澄の弟子で天台宗の三代目を務めた慈覚大師・円仁により平安時代初期の835年(承和2年)に創建。以来、約1200年の歴史をほこる大原を代表する寺院。

それと参道を挟んで隣接する実光院は平安時代中期の1013年(長和2年)に寂源上人により再興された大原寺・勝林院の子院で、正式名称は『魚山 大原寺 実光院』。

室町時代の応永年間(1394年〜1428年)に復興して以降、近代までは現在の境内の向かいにあったそうですが、元の境内にあった後鳥羽天皇陵・順徳天皇陵が「大原陵」として旧宮内省によって整備されることになり、大正時代の1919年(大正8年)に無住になっていた旧『理覚院』『普賢院』の境内地に移転。

現在の客殿は移転直後の1921年(大正10年)に建築されたもの。欄間に飾られている『三十六詩仙』の絵図は江戸時代中期に狩野派の絵師によって描かれたもの。

■契心園(旧普賢院庭園)

そんな客殿からも鑑賞できる2つの庭園。まずは客殿の南にある座観式庭園の“契心園”。元は「普賢院」の庭園として江戸時代後期に作庭されたもの。

大原を流れる“律川”の水を引いた心字池を中心とした池泉鑑賞式庭園。吉兆を呼ぶ“鶴亀”やはたまた“極楽浄土”を表していると言われる庭園で、石垣や築山が苔むして、映える緑が美しい。あと心字池の中、亀島が浮かぶ隣の苔むした?もこっとした中島がかわいい。滝口の上にちょこんとある石鳥居も!

■旧理覚院庭園

客殿の西側に広がるのが大原の山並みを借景とした“旧理覚院庭園”。旧理覚院の境内が実光院に統合された近代には荒廃していたそうですが、それ以降のご住職により整備され現在では約120種類の山野草をはじめとして四季の花々が楽しめる回遊式庭園に。中でも秋の紅葉期から春にかけて花を咲かせる不断桜が有名で、実光院のSNSではたびたび登場!

その一角にあるのが茶室“理覚庵”。こちらは1975年(昭和50年)の建築と比較的新しいものですが、その資材には実光院の寺領の山林から切り出した木材が使われています。サステイナブル。茶室へ至る(明るい)露地庭も庭園の見所の一つ。

様々なタイプの庭園が見られる実光院、時期によっては落ち着いて庭を眺められるのもとても良い。また色んな季節に足を運びたい!

(2019年8月、2022年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール