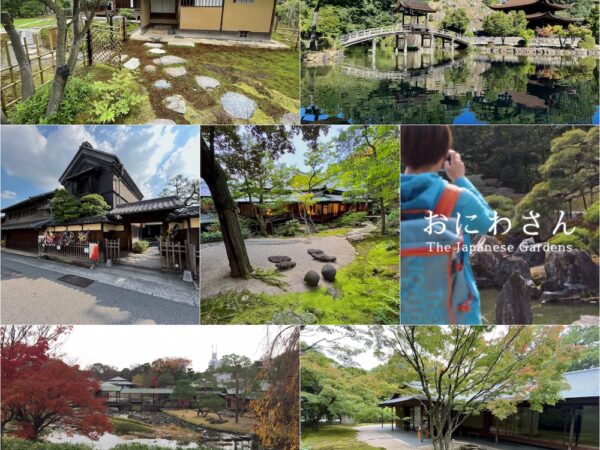

平安時代から続く公家・山科家のお屋敷をルーツとする京都・岡崎界隈の隠れ家旅館。建築家・渡辺明による現代数寄屋建築と七代目小川治兵衛の庭園が◎!

源鳳院(山科伯爵邸)について

【通常非公開/旅館として予約可】

「源鳳院」(げんほういん)は『平安神宮』『京都市動物園』『京都市京セラ美術館』など京都を代表する観光エリア・岡崎の路地裏、『平安神宮』の応天門から徒歩5分ほどの場所にある文化施設・旅館。そのルーツは平安時代の藤原氏までさかのぼる公家・山科家が大正時代に建てられた『山科伯爵邸』で、近代京都を代表する庭師・七代目小川治兵衛(植治)の作庭とされる庭園が残ります。

何度か通り掛かって気になっていた、路地裏にたたずむいかにも格式高そうなお屋敷…。

ふだんは旅館として営業されている施設ですが、自分がはじめて訪れるきっかけになった春の『雛人形展』など、年に数回特別公開イベントが開催されていました。(※2024年秋の【公家 山科家の歴史と文化】展を持って、一旦文化講座終了の旨が発表されました。)

山科家の歴史について。平安時代末期、後白河法皇に仕えた藤原教成とその養父・藤原実教からはじまります。それ以降の由緒ある家系はWikipediaを見ていただくとして(個人的に好きなエピソードは、織田信長の父・織田信秀に蹴鞠を教えたのが山科家という話)、山科家の公家の家職は『装束の着装』だったそう。

その着装の仕方は“衣紋道山科流”として現代にも伝わり、展示とともに見させていただいた写真の中には天皇陛下、皇后陛下が“山科流”の装束を着装されている姿も収められています。

この邸宅は元は山科家が華族・公爵だった時代に1920年(大正9年)に建てられたものだそうで、2020年でちょうど100年。それを機にこれまでの宿泊施設としてのみならず、文化施設としての展示・イベントをはじめられたそう。現在の建物は2002年に日本建築学会賞を受賞されている建築家・渡辺明さんがその翌年の2003年に手掛けられた現代数寄屋建築。

「源鳳院」という名前に改称したのは2010年代になってからのようで、それまでは『洛陽荘』という宿泊施設でした。その名前で調べると、『婦人画報』さんが“七代目小川治兵衛が手がけた庭”と書かれている――

2003年に建築が改修された際に庭園も結構変わっているんじゃないかなあとは思うけれど、主屋(広間)の近くの飛び石の不安定な感じとかは“植治の時代のもの”な気がするし、枯池の石組とかもそうかな、という気がする。枯池の上部に面白い灯籠があるのです。

どこまでが植治かはさておき――これまためちゃくちゃ素敵な建物&お庭!エントランスの店庭からの開放的な中庭の眺めとその現代数寄屋建築の空間…離れの“心月庵”(建築時は満月庵という名だったみたい)の広い軒先とかもう最高。

なお2003年の満月庵周辺の庭の姿からも現在は変わっているのですが、現在の苔と白砂の組合せもすごく良いです。この建物とお庭の感じ、心月庵は死ぬまでに一度泊まってみたい…。

その庭園は初春は梅や枝垂れ桜、秋にはモミジとドウダンツツジにより彩られます。…ここでは建物とお庭の感想ばかりですが、イベントごとに鑑賞できる古い美術工芸品もとても貴重なもの。京都の隠れ家的由緒あるお屋敷、ぜひイベントや宿泊で利用してみて。

(2020年3月・7月、2021年3月、2022年11月、2024年12月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール