世界遺産の城下町・萩の礎を築いた毛利秀就を含む萩藩主が眠る寺院の国指定重要文化財の建築群。“萩藩主毛利家墓所”も国指定史跡。

大照院庭園について

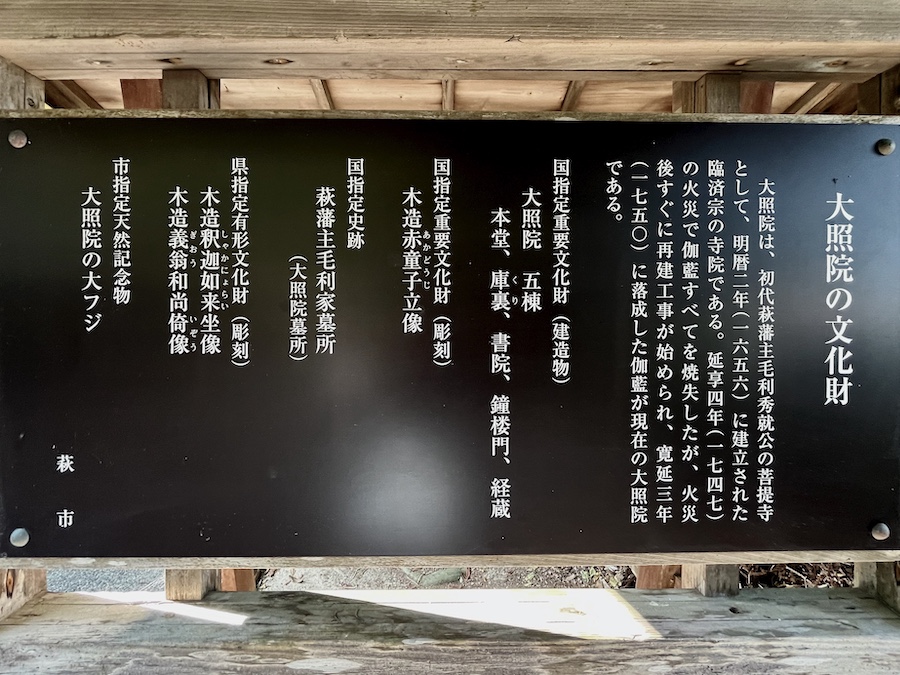

「霊椿山 大照院」(だいしょういん)は世界遺産の城下町・萩を江戸時代通じて治めた藩主・毛利家の菩提寺。臨済宗南禅寺派。江戸時代中期に建築された本堂/庫裏/書院/経蔵/鐘楼門が国指定重要文化財で、境内の「萩藩主毛利家墓所」も国指定史跡。本堂の奥には本堂・書院から眺める池泉庭園が残ります。

幕末の志士や明治維新後に政府の要職を務めた人材を多数輩出し、2015年にユネスコ世界遺産『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』にも登録された萩の城下町。そんな歴史ある街には先人の旧宅/武家屋敷や町家に多数の庭園が残ります。萩出身の偉人のひとり、山縣有朋が東京『椿山荘』、京都『無鄰菴』など“山県三名園”を作り上げたバックグラウンドとして、萩の城下町では“庭園”が身近な存在だったことが影響している(のだと思う)。

で、これまで武家屋敷/商家/町家の庭園を中心に紹介してきた萩ですが、幾つかの寺院にもやはり古庭園が残ります。その代表格と言えるのが萩藩主・毛利氏の菩提寺『大照院』。JR萩駅から徒歩圏内ながら、城下町から見ると南の外れに位置するのであまり観光化はされておらず、厳かな雰囲気が“名刹”らしさを醸します。

その歴史は古く、奈良時代末期~平安時代初期にこの地に『月輪山 観音寺』という寺院が建ったと伝わります。それから500年程後の南北朝時代の初め(1334~5年)、鎌倉の大本山『建長寺』の義翁和尚がこの地を訪れ、観音寺を臨済宗の『大椿山 歓喜寺』へと改めます。しかし戦国時代を経て荒廃。

関ケ原の戦いを経て江戸時代になると、西国の大大名・毛利氏が広島から萩に移り、初代長州藩主となった毛利秀就によって『萩城』が築城。そんな秀就が1651年に亡くなった後に墓所として選ばれたのが歓喜寺。息子で二代目藩主・毛利綱広により、荒廃していた境内も1654年~1656年にかけて整えられます。

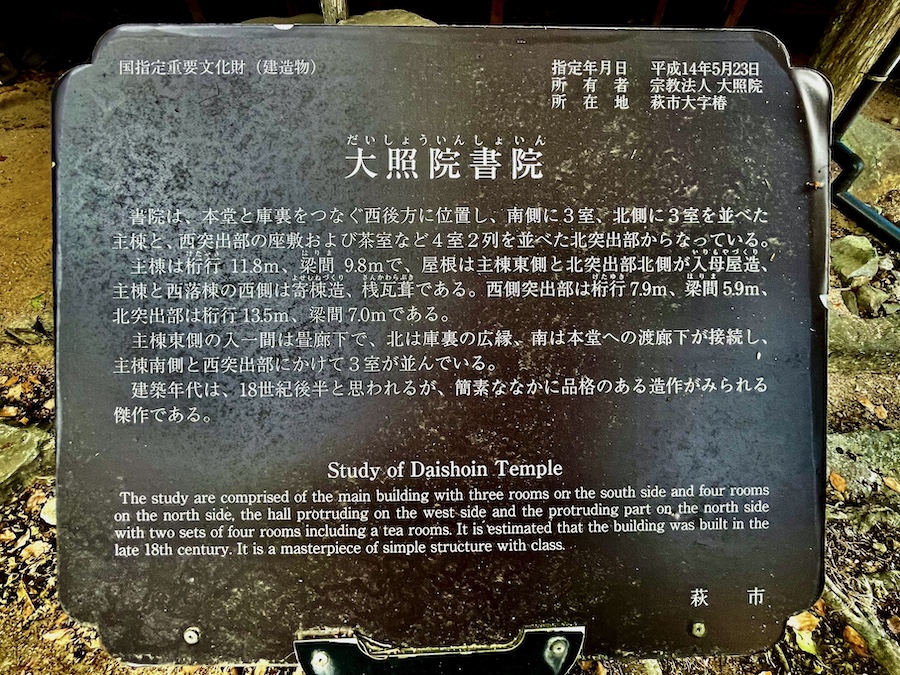

その江戸時代初期の伽藍は火災で焼失していまいますが、1750年(寛延3年)から六代藩主・毛利宗広により再建。先述の国重要文化財の建築群はすべてその際の建築。

その他、所蔵する「赤童子立像」も重要文化財。国指定史跡の「萩藩主毛利家墓所」には毛利秀就に加えて2代~12代の偶数番の藩主、計7名の藩主の墓所および毛利一族の墓石が残ります(奇数番の藩主は萩の東の山裾にある『東光寺』に)。本堂なども大きいけれど、オリエンタルな雰囲気や鐘楼門や墓所へ至る参道や石橋が大大名/大寺院らしい風格…。

本堂の裏手、L字に並ぶ本堂・書院の間に池泉庭園があります。幾度と藩主を迎えていたであろう書院から正面に見て大きな池泉が広がり、右手に自然の斜面を活かした築山が。その山の斜面には萩市指定天然記念物で山口県で最大とも言われる『大照院の大フジ』が自生するほか、多くモミジが自生していて秋の紅葉が美しいであろう庭園…。

…と、見た通りを書いてみたけれど、建築に関する解説や庭園の広さの割に、この庭園に関する公式の解説が全くない…!書院の向きからしても、きっと庭園は江戸時代中期の再建か、もしくはそれ以前から存在するのでしょう。本堂・書院と池泉の間のL字型の部分は現在は土の空間になっているけれど、きっとかつては防府市の『英雲荘(三田尻御茶屋)』(先述の毛利綱広が造営)の様な飛び石が打たれていたんじゃないかな~…本堂裏に点在する石造物も往時のデザインの一部のはず…。

書院から見て一番遠くにある、ハットをかぶったような傘の大きな大きな石灯籠は近代に造営された防府市の『毛利氏本邸』の巨大な石灯籠を思い出す(デザインは異なるけど、傘の大きさや存在感が似てる)。そんな毛利氏ゆかりの寺院・庭園、ぜひ足を伸ばしてみて。

(2024年5月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月9日徳島県の庭園鳴門・大塚スポーツパーク日本庭園

- 2026年1月8日京都市の庭園光清寺庭園“心和の庭”

- 2026年1月4日中央区・千代田区の庭園ロイヤルパークホテル日本庭園・茶室「耕雲亭」

- 2025年12月27日福山市の庭園神勝寺 無明院庭園