“近大三大茶人”“電力王”松永安左エ門(松永耳庵)が思い描いた山荘…魯山人や逸翁も訪れた庭園は金沢の庭師・丸岡耕圃の作庭。田舎家“黄林閣”が国指定重要文化財。

柳瀬荘(黄林閣)庭園について

【木曜日のみ公開】

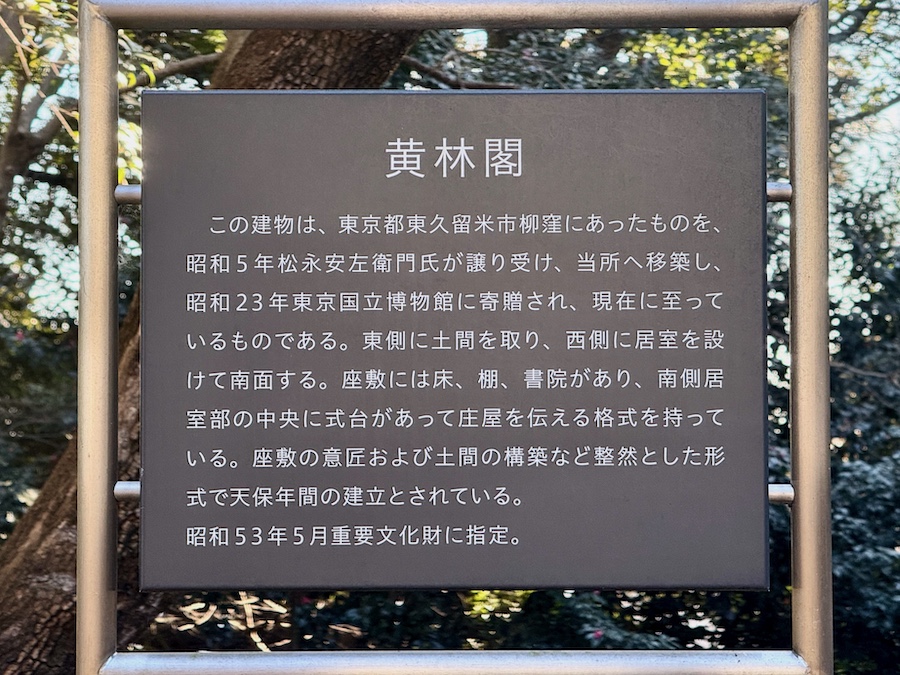

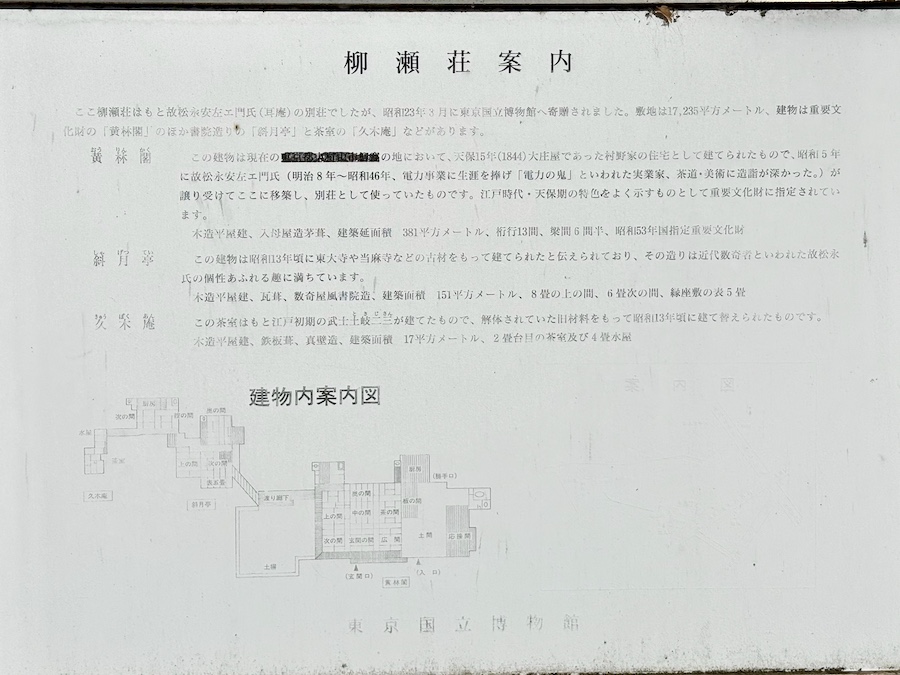

「柳瀬荘」(やなせそう)は“昭和の電力王”と呼ばれた実業家&“近代三大茶人”と呼ばれた松永安左エ門(松永耳庵)が昭和時代初期に造営した別荘/山荘。その主屋『黄林閣』が国指定重要文化財となっているほか、数寄屋風書院造の『斜月亭』、茶室『久木庵』といった和風建築群、それらを結ぶ茶庭/露地庭が残ります。

現在は東京国立博物館の別館として保存・運営されており、毎週木曜日のみ公開(※年末年始を除く/※建物の外観のみ)。

木曜日のみの公開…という所でなかなかタイミングが合わず訪れられなかった柳瀬山荘(かつての呼び名)、2025年初めて訪れました。近代を代表する数寄者・松永耳庵が思い描いた山荘、素晴らしかった~!

所在地は埼玉県所沢市ですが、最寄りはJR武蔵野線・新座駅(または東武東上線・志木駅からバス)。駅から徒歩30分程の距離、現在は多くの車が往来する浦和所沢バイパスと川越街道が交わるICからほど近くの丘の上に山荘があります。なお、柳瀬荘とは約5km程の距離の新座市『平林寺』には松永安左エ門が移築した茶室『睡足軒』や氏の墓所があります。

その歴史について。近代~昭和時代の戦後まで日本の電力業界を牽引し“電力王”“電力の鬼”等と呼ばれた実業家・松永安左エ門。戦後は小田原に隠棲しその邸宅は現在『松永記念館』として広く公開されていますが、小田原の前、より東京の近くに造営した別荘が『柳瀬山荘』。

現在も約5,000坪の広さをほこる敷地、その丘の麓には山荘の遺構の一つである長屋門が残ります。武蔵野の自然の面影を残す雑木林・竹林に囲まれた階段を登ると、大きな茅葺屋根の建築が現れます。柳瀬荘の主屋で国指定重要文化財の「黄林閣」。元々は東京・現在の東久留米市にあった名主/大庄屋・村野家のお屋敷(江戸時代後期・天保年間の建築)で、1930年(昭和5年)に松永が譲り受けこの地に移築されました。

公式HPでは(文化財の価値的にも)黄林閣がフォーカスされていますが――訪れて感じて欲しいのは、黄林閣も含めた和風建築群を含めた、【近代三大茶人・松永耳庵が武蔵野の自然の中に“田舎家”の理想形が追求したお庭】。

黄林閣には2棟の和風建築が連なります。まずは「斜月亭」。首相もつとめた近衛文麿が命名したとされるこの書院造り建築は黄林閣の移築と同時期に、奈良『東大寺』や『當麻寺』と言った名刹の古材を用いて建てられました。靴脱石に使われているまあるい礎石も、もしかしたら先の名刹の遺構なのかも…。

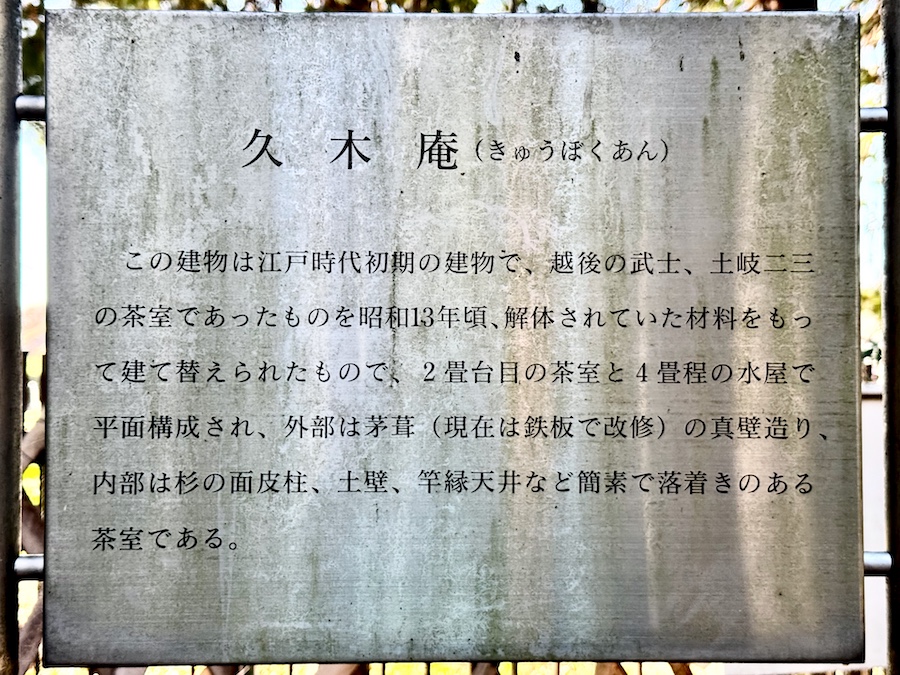

そして斜月亭の奥に連なるのが茶室「久木庵」。三河吉田藩主をつとめた大名・牧野成貞に仕えた武家で茶人・土岐二三(土肥二三)由縁の江戸時代初期の茶室の部材を松永が譲り受け、1938年(昭和13年)にこの地に再建したもの。土岐二三の茶道の師匠は織田信長の孫・織田貞置/織田貞興(有楽流)。

これらの建築を手掛けた古谷善造、古谷孝太郎親子は『松永記念館・老欅荘』や箱根『白雲洞茶苑』の一部も手掛けた松永の御用大工。

各々の建築も素敵ですが、庭園も松永翁がこの地で過ごした頃のものが(自然の樹木の変化はあるけれど、基本的には)そのまま残されています。黄林閣の座敷から見て正面右手には池泉庭園の遺構と築山、後に松永が移り住む小田原から程近くの“根府川石”の園路が続いて「斜月亭」~「久木庵」へと至る茶庭/露地へと至る。先述の「この沓脱石は礎石だな…?」みたいな点も含め、点在する石造物や手水鉢は逸品で目を惹く…。(実際、斜月亭と久木庵の周囲の石塔や手水鉢は奈良などの古寺から移されたものなのだとか)

黄林閣〜斜月亭〜久木庵庭園を作庭したのは加賀の庭師&茶人・丸岡耕圃(丸岡与三次)。松永翁に関する回想記でも度々名前が挙がる庭師だそうで、北大路魯山人や“大樋焼”で知られる金沢の陶芸家・大樋長左衛門(『大樋美術館』)らとも校友があった人物。初めて名を挙げる人物…かと思ったら、以前富山の茶人・佐藤助庵の開いた『佐藤記念美術館』の茶庭でその名を挙げていた(※富山城址公園にも松永ゆかりの茶室があります)。

ちなみに松永と丸岡耕圃、そして北大路魯山人、“近代三大茶人”のひとり・益田鈍翁、そして数寄屋建築家・仰木魯堂の関わり合いについては、静岡・常葉大学の教授、土屋和男さんによる『松永耳庵の茶会記録に見られる「田舎家」に関する記述』が読み応えあるので合わせてご覧ください。

かつては黄林閣の前庭からは平林寺まで一望できたそうで、現在は樹木が成長してそれはかないませんが、“近代三大茶人”松永翁が武蔵野の自然と「田舎家」の理想形を追求して作庭されたお庭――という事が伝わってくる。更に最盛期には丘の下に広がっていた水田・農園も購入、丘の一角には段々畑を設け、地域の方々によって育てられたお米、野菜、フルーツ、魚(姫鱒)などなど、柳瀬山荘に関わるチームが自給自足で生活できる山荘が完成、実際に戦時中には柳瀬山荘で十数家族が疎開生活を送ったのだとか――。

戦後の1948年(昭和23年)に氏の美術コレクションの一部とともに東京国立博物館へ寄贈(茶室『春草廬』がトーハクの庭園に移築されたのはその後)。その後諸施設の補修や整備が図られつつ現在に至っています。山荘の東側、かつて春草盧や茶室「耳庵」のあった「東山林苑」は現在非公開。春草盧や耳庵の露地にあった古美術品の一部は『福岡市美術館』の中庭に移築されています(福岡市美術館の常設展示には茶道具・古美術品の『松永記念館室』コーナーも)。

柳瀬山荘、東京近郊の文化施設の中では現代においても決してアクセスは良くないの…ですが、その距離間こそが、戦争へと向かった日本の「喧騒」から逃れ松永を癒やしたとか――。そんな自慢の山荘には、北大路魯山人や小林一三といった時代を代表する文化人/実業家/茶人も列車と徒歩で訪れそう。

例年秋には東京国立博物館と日本大学芸術学部の共催による『柳瀬荘アート教育プロジェクト』の会場として、現代美術家による作品の展示会場にも。このプロジェクトの期間は木曜日以外にも公開時間が設けられ、また普段が上がれない建築内部にも作品が展示されます。

出展作家は学生のみならず教員や卒業生もおり、越後妻有/大地の芸術祭の作品『脱皮する家』が人気の鞍掛純一さん等も過去には名を連ねています。古民家・庭園好きはお早めに、そしてアート好きはその期間に足を運んでみて。

(2025年1月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR武蔵野線 新座駅より徒歩25〜30分

東武東上線 志木駅/JR武蔵野線 新座駅/東所沢駅より路線バス「中野」バス停下車 徒歩7分

〒359-0012 埼玉県所沢市坂之下437 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園

- 2026年1月24日佐賀市・神埼市の庭園九年庵(旧伊丹家別邸)庭園

- 2026年1月20日高松市の庭園香川県庁舎庭園