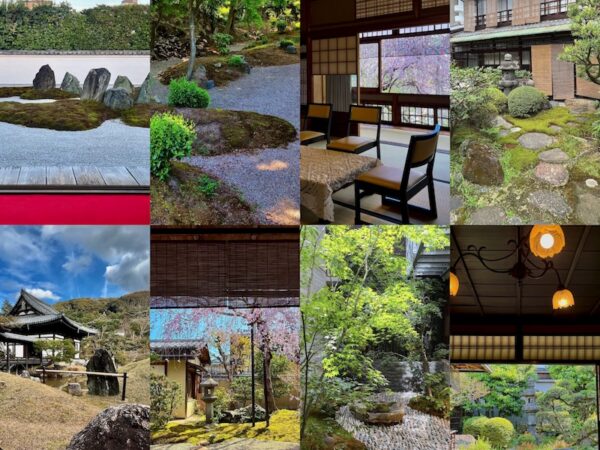

蕎麦懐石が絶品!“小郡の奥座敷”国登録有形文化財の近代和風住宅を活用した料亭。近年、作庭庭園が国登録文化財となった庭師・松尾仙六の貴重な庭園も。

とびうめ(松岡家住宅)庭園について

【食事利用者のみ/食事も完全予約制】

「とびうめ」は福岡県小郡市の創作懐石料理/蕎麦懐石のお店。大正時代〜昭和時代初期に掛けて建築された近代和風住宅が「松岡家住宅」として小郡市登録有形文化財第1号、また主屋/塀/門柱/玄関門/倉庫の5棟が国登録有形文化財。近代に当地・小郡〜鳥栖を中心に活躍した庭師・松尾仙六が作庭の庭園が残ります。

2018年に国登録文化財庭園となった小郡市の『平田氏庭園』、その作庭者としてその名が表舞台に出てきた(?)庭師・松尾仙六。…と言っても氏の作庭したとされる庭園は個人邸が多く(製薬大手『久光製薬』の創業家・中冨家の邸宅の庭園も手掛けた庭師。その庭園は現存せず)、公開施設の庭園はあまり無い。

その中でこの「とびうめ」は貴重な公開庭園の一つですが、2名以上でのお食事利用者のみ…と、地元の方以外にはなかなか利用しづらい。知ってからなかなかチャンスが無かったのですが、2024年秋に初めて訪れたので紹介!

このとびうめさんが位置するのは小郡市の中心部からは5kmほど離れた郊外の田園地帯。その集落の中に突如、特徴的なアーチを描く煉瓦造りの長い塀が現れます。

元は1923年(大正12年)、造り酒屋を営んだ美山家(美山多右衛門/美山太七)によってこのお屋敷は造営されました。太平洋戦争前に「松岡酒造」を開いた松岡家の所有へと移りますが、1960年に松岡酒造は廃業、1965年(昭和40年)頃に現在の料亭「とびうめ」を開業。現在は三代目により切り盛りされています。

塀に隣接する蔵のような建物(番屋)や表の玄関横の門柱も酒蔵当時の面影ですが、約2,000坪の面積にかつては更に蔵や煙突などが建っていたそう。やけに広い駐車場もその面影の一つ。

レンガに挟まれて近代風の玄関門(薬医門)。元は江戸時代の建築で、城下町秋月の黒田藩屋敷から移築されたものと伝わり「御門」と呼ばれているそう。門をくぐると式台付きの格式を感じる玄関と庭園が広がる(玄関も武家屋敷みたいな雰囲気)。

主玄関を上がると右手には東郷平八郎筆の額が。主屋の玄関上がって二つ目の部屋(控え和室?上がりかまち?)と土間は天井が高い吹き抜けになっていて、特に控え和室は格天井+高欄+大きなケヤキの一枚板を複数枚!と贅を感じる空間となっています。当時この建築を手掛けた大工の総棟梁は永利松吉。15畳の広間も欄間や床の間の違い棚、そして掲げられた書など美しい空間。

そして渡り廊下の先は1975年(昭和50年)に増築された空間で、また印象が変わる(その前段として。1945年の福岡・大刀洗大空襲の際に東側座敷/玄関から見て奥側は爆撃に遭っている)。今回お食事をした竹の間は、オール竹の空間!大津の国指定重要文化財『蘆花浅水荘』の画家・山元春挙こだわりの竹の間を思い出す。床の間には京都『大徳寺 大仙院』の尾関宗園和尚の書『今こそ出発点』が置かれていました。

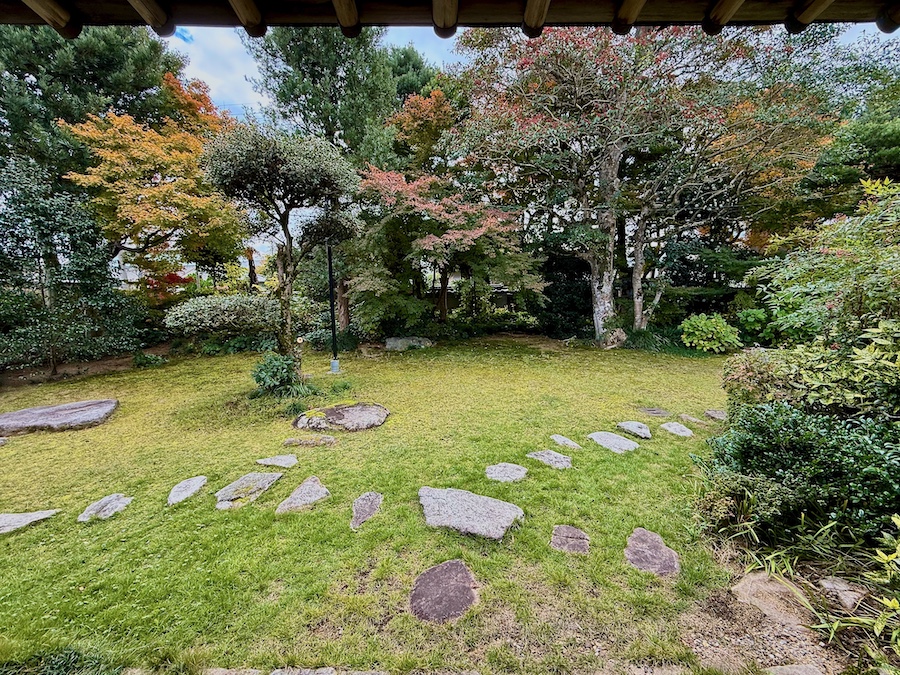

庭園について。細かくゾーニングすると(1)玄関前庭、(2)主庭の西側(大正時代の建築の前)、(3)東側(昭和時代の増築部分)、(4)中庭の4箇所。玄関前庭〜広間の前の大きな踏み分け石までは近代日本庭園らしい、巨石を好むデザインになっていて、更にその先の増築エリアは和風庭園ではありつつも芝生主体の現代(昭和〜平成)のお庭らしい空間に。

冒頭に名前を挙げた松尾仙六っぽさを感じる所が二箇所。玄関前庭〜広間前庭の奥の方にある、石の上に船石を乗せたモニュメントの様な造形と、それと同じような造形の中庭。氏の庭園のサンプル数が多い訳ではないけれど非公開の個人邸にも同じようなものがある。いわゆる化灯籠…?なんだけどそれより「モニュメント」っぽさが独特で面白い。

尚、「とびうめ」の名はは松岡酒造が造っていた銘柄「飛梅」に由来しますが、庭園には「富貴」の提灯などもあります。蕎麦懐石も絶品!この文化財空間でのお食事、予約や足の都合がつけられる方はぜひ訪れて欲しい…。

(2024年12月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール