京都駅から最寄の国指定文化財の庭園からは京都タワーの姿も!江戸時代初期『東本願寺』門主の別邸に文人・石川丈山が作庭の日本庭園。

東本願寺 渉成園(枳殻邸庭園)について

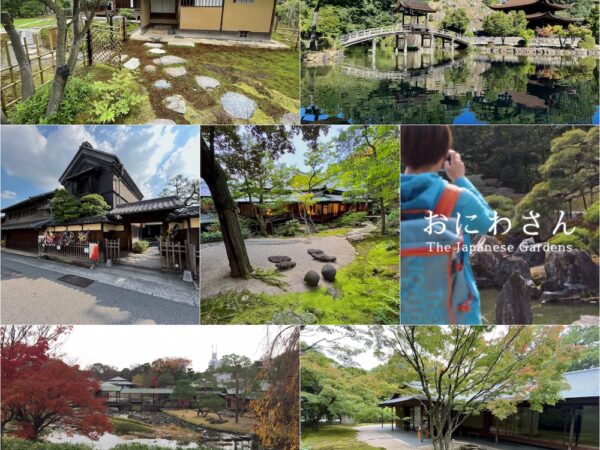

「渉成園」(しょうせいえん)は京都駅から最も近い国指定文化財(国指定名勝)の日本庭園。京都を代表する寺院の一つ『東本願寺』の境内(飛地)にあたり、江戸幕府三代将軍・徳川家光が寄進した土地に、『詩仙堂』の造営で有名な文人/武将・石川丈山により作庭されたと伝わる池泉回遊式庭園。“枳殻邸”(きこくてい)とも呼ばれます。

2022年の夏の終わりに渉成園で開催されたアート展『SETSUO KANO個展「MUJO」』。その会場が普段は上がることができない大書院「閬風亭」だったので、それ見たさも含めて久しぶりに訪れました!

その歴史について。1602年、江戸幕府初代将軍・徳川家康から寺地を寄進された教如上人により成立した『東本願寺』(真宗本廟)。

渉成園はその約40年後の1641年(寛永18年)、徳川家光により東本願寺の東側の土地を寄進された宣如上人(教如の後継)の別邸として造営がはじまったもの(庭園の作庭は1653年〜)。現在では大きな通り(烏丸通)を挟んでいるけれど、東本願寺の飛地境内地でもあります。

ちなみに『枳殻邸』という呼称は、人物の名前ではなく敷地周辺に自然のトゲトゲした枝が特徴的な「枳殻」(からたち)が植えられていたことが由来。

更にさかのぼること平安時代、現在の渉成園付近(京都駅から言って右上・北東側)には『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルとも言われる貴族/左大臣・源融が営んだ庭園“六条河原院”が存在したと言われます。

奥州・塩釜の風景を写した庭園だったと伝わる六条河原院。渉成園の前身=六条河原院…という訳ではないそうですが(学術的には否定されているとのこと)、京都駅の周辺に「塩竃町」「塩小路」という地名が残るのはその名残なのだとか。

そんな土地のルーツにちなんで、“塩釜の風景を模した六条河原院”の趣向を取り入れた“印月池”を中心に作庭されたのが渉成園。作庭者として名前の挙がる石川丈山は宣如上人とはかなり関係が深かった(仲良しだった)そう。

江戸時代の他の寺社仏閣の庭園と比較するとまるで“大名庭園”のような広大な池泉回遊式庭園の渉成園。宗教性に捉われない庭園となっているのは宣如の隠居所という、比較的自由な空間だったという性質から。約1万坪の敷地西部に書院「閬風亭」をはじめとする主要な建築群が、敷地東部には池泉庭園が広がり、「閬風亭」からは東山を借景とした庭園をのぞむことができます。

でもいわゆる“大名庭園”と異なるのは、池の周囲をぐるっと一周することはできない。上空からの形状で言うと長方形に近い池の形状は、平安時代の貴族の御殿・庭園様式“寝殿造庭園”が意識されたのかも。池に浮かぶ中島には源融の供養等とも伝わる“源融ゆかりの塔”や“塩釜の手水鉢”が点在しています。

庭園内には「閬風亭」以外にも多くの伝統的な和風建築が立ち並びます。印月池にせりだした「漱枕居」、池の中央の築山の上に建つ茶室「縮遠亭」、そのすぐ近くの唐破風屋根がカッコいい木橋「回棹廊」、寺院の山門のような「傍花閣」、2階建の茶室「蘆庵」、そしてもう一つの池泉の周囲に建つ「臨池亭」「滴翠軒」など…。

しかし幕末の2度の大火(安政の大火/蛤御門の変)の被害で当初の建築は一度全て失われていて、現在建つ和風建築群は主に明治時代以降の近代に再建されたもの。(一番古い「閬風亭」は幕末の再建。)

広大で見るべきポイントの多い渉成園のビューポイントについて、京都に“山紫水明処”を構えた江戸時代の儒学者・頼山陽は『渉成園記』内に“渉成園十三景”として紹介しました。(詳しくは入園時に受け取れるガイドブックにて)

現在は周囲のマンションやビルの姿も見える渉成園。東山の借景を隠すように建てられたマンションは抑制できなかったのだろうかと思う反面、園内の各所から京都タワーが眺められるのは“庭園の新たな景”にも感じたりする。京都への行き/帰りで京都駅に降り立った際にもぜひ立ち寄ってみて!

(2012年1月、2016年12月、2019年12月、2022年9月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール