関東管領の流れを汲む“深谷上杉家”の墓所も残る、上杉氏ゆかりの寺院。初代深谷城主・上杉房憲が開いた寺院に室町時代に作庭の深谷市指定文化財庭園。

昌福寺庭園について

「人見山 昌福寺」(しょうふくじ)は埼玉県深谷市にある曹洞宗の寺院。室町時代の戦国大名で深谷城主・上杉氏(深谷上杉氏)ゆかりの寺院で、上杉房憲・上杉憲盛墓所が深谷市指定史跡、またその庭園も深谷市指定名勝。その他にも深谷市指定文化財を多く有します。

新一万円札の肖像・渋沢栄一を生んだ町、そしてふっかちゃんの町・深谷。その玄関口・深谷駅から2kmちょっと南方に位置するのがこの昌福寺。駅からは多少距離がありますが、その参道には現在は上越・北陸新幹線の高架が、また背後の仙元山はスポーツ施設の多く集まる公園として市民に親しまれています。(特に「深谷ビッグタートル」こと深谷市総合体育館は特徴的な建築)

その歴史について。室町時代に「関東管領」の役職で関東を治めた大大名・上杉氏。その分家の一つが「深谷上杉家」。室町時代中期の1456年(康正2年)に深谷城に入った上杉房憲が御嶽永源寺の三世・漱恕全芳禅師を開山として招いて創建。なお仙元山には『富士浅間神社』の分社を勧請(山の名前もそれが由来)、明治維新による神仏分離までは昌福寺は浅間神社の別当寺という関係性でした。

深谷上杉家は戦国時代末期には小田原の北条氏の配下となり、その北条氏が豊臣秀吉に敗れ、徳川家康が関東に入ると深谷城主の座を降ります(その後は旗本や各藩の武家として存続)。上杉家は離れますが、昌福寺は江戸時代にも幕府の朱印を与えられるなど地域の大寺院の一つとして発展。

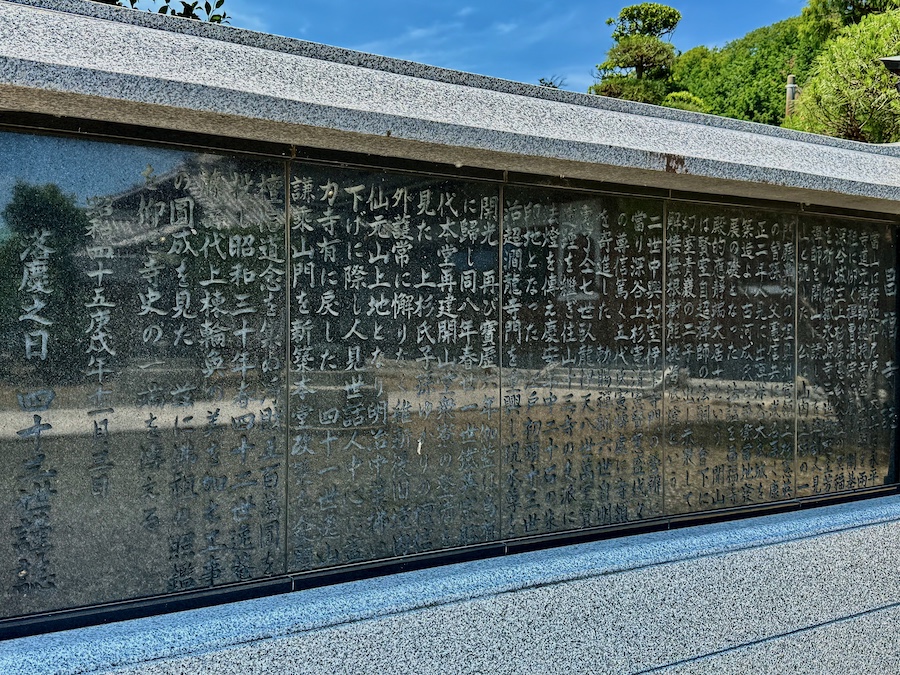

江戸時代中期の1756年(宝暦6年)に烏有に帰した(火災によって伽藍を消失した?)ため、現在の本堂など伽藍はそれ以降の再建(山門は明治時代に新築、なお客殿は2015年(平成27年)に落成したばかりと新しい)。庭園や上杉氏の墓所(深谷城主上杉房憲公並累代之墓)の他にも、ご本尊の釈迦三尊像、漱恕全芳大和尚像、昌福寺山門額及び仏殿額、昌福寺宛上杉三郎寄進状、工芸品の「鰐口」は深谷市指定有形文化財。

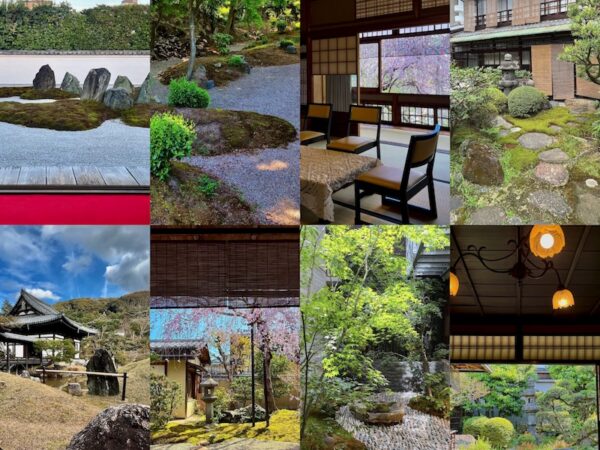

本堂・客殿の裏に深谷市指定文化財の庭園があります(ちなみに山門付近にも池庭がありますが、そちらは現代に入ってからのもの)。上杉氏と縁が深かった室町時代の作庭と推定されていて——だとすると、この庭園は実は北関東随一の古庭園!そんな貴重なお庭ですが、「地元の方も散歩に訪れるので」と、自由に拝観できます。

本堂・書院の正面に心字池をおき、仙元山の斜面を活かした池泉庭園。春には池向かって右手側の桜の木やツツジ・サツキ、夏には池中に多くのハスが花を咲かせ、そして秋には紅葉が楽しめる庭園。なお、池泉のほとりには1977年(昭和52年)に地元の造園会社・「松華園」松崎さんにより池の護岸の工事が行われた石碑が。書院の前の枯山水はその際に作庭されたものかな。

元は鑑賞式庭園だけれど、現在は池の向こうに回遊もできるので、色んな角度からの視点を楽しみたいお庭——「上杉氏」ファンの方もぜひ立ち寄ってみて。

(2025年6月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月19日京都市の庭園Relevant Object 旧喜多邸

- 2026年2月14日京都市の庭園雪の旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月14日京都市の庭園旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月13日京都市の庭園雪の白沙村荘庭園