“名外相”とも評される昭和時代戦前/戦後の外務大臣・重光葵が少年時代を過ごした旧宅。“豊後の小京都”杵築藩の代官/教授をつとめた重光家の武家屋敷。

重光家「無迹庵」について

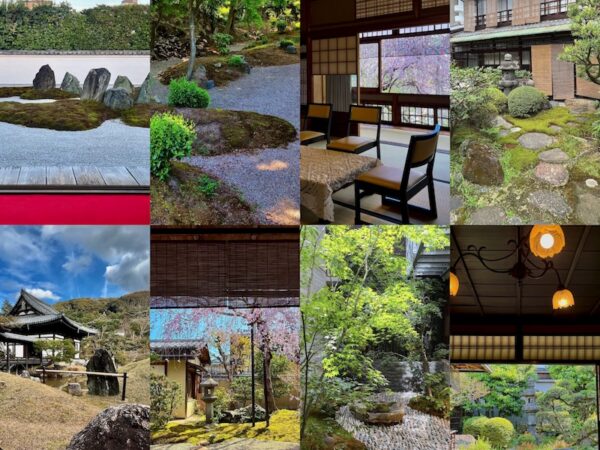

「重光家 無迹庵」(しげみつけ むせきあん)は“豊後の小京都”杵築に残る、“名外相”と評された昭和時代の政治家・重光葵の旧邸。近代〜昭和時代の面影を感じる和風建築と重光葵ゆかりの写真・書状などを見学できます。

2017年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された杵築の城下町。その玄関口・JR杵築駅から杵築の城下町へ向かう中間地点、杵築の城下町を中心に見ると郊外に位置するのが「重光家」。

重光葵について。昭和の戦時中から戦後にかけ、計5代に渡って外務大臣をつとめた人物。太平洋戦争の敗戦後には東久邇宮内閣で外務大臣に再任、日本の降伏文書の調印・著名を引き受けた人物としても知られます。後に鳩山一郎内閣では副総理もつとめ、日本の国連加盟に尽力します(氏の詳しい功績についてはWikipedia等をご覧ください)。

重光家について。そのルーツは平安時代に朝廷に仕えていた「藤原貞周」と伝わります。鎌倉時代、その子孫が豊後国守護となった大友氏とともに豊後国・大野荘(豊後大野)に移住。

戦国時代に大友氏が滅亡した後は国東半島へと居を移し、その地で庄屋格として約200年間を過ごします。1804年に他地域の庄屋が更迭されたことに伴い、1814年(文化11年。1813年・1817年説も)に重光家21代・重光定興が代官役に抜擢。杵築の城下町近くへと居を移し「杵築重光家」初代になると、その孫で重光葵の父にあたる重光直愿(なおまさ)は杵築藩藩校の教授をつとめ杵築藩の教育を支えました。直愿は教育者として福沢諭吉とも交流を持ち、その書が無迹庵では展示されています。

そんな直愿によって命名されたのが「無迹庵」。代官を務めながら城下町から離れた郊外に居を残した理由は気になるけれど、格を感じる広い敷地内に主屋と蔵の2棟の建築が残されています。

いずれも詳細の建築年代は示されていないのですが――主屋の平屋建ては杵築の他の武家屋敷に似た雰囲気を醸しつつ、その大きく明るいガラス戸は近代和風建築みも。もう一棟の蔵は、名前こそ「蔵」だけれど、2階の重光葵の勉強部屋はちょっとモダンに改築され洋風の椅子や机が残されている近代和風建築で、父・直愿が新しもの好きだったのかな?と感じさせられる。

敷地内には「これ!」という日本庭園が残されているわけではないのですが、地元では地域の紅葉の名所として人気。一応、主屋から池泉庭園の痕跡らしきものが眺められます。歴史ファンはぜひ立ち寄ってみて。

(2023年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR日豊本線 杵築駅より徒歩20分強(駅にレンタサイクルあり)

JR杵築駅・大分空港より路線バス「本庄」バス停下車 徒歩1分

〒873-0014 大分県杵築市本庄893-1 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月19日京都市の庭園Relevant Object 旧喜多邸

- 2026年2月14日京都市の庭園雪の旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月14日京都市の庭園旧三井家下鴨別邸

- 2026年2月13日京都市の庭園雪の白沙村荘庭園