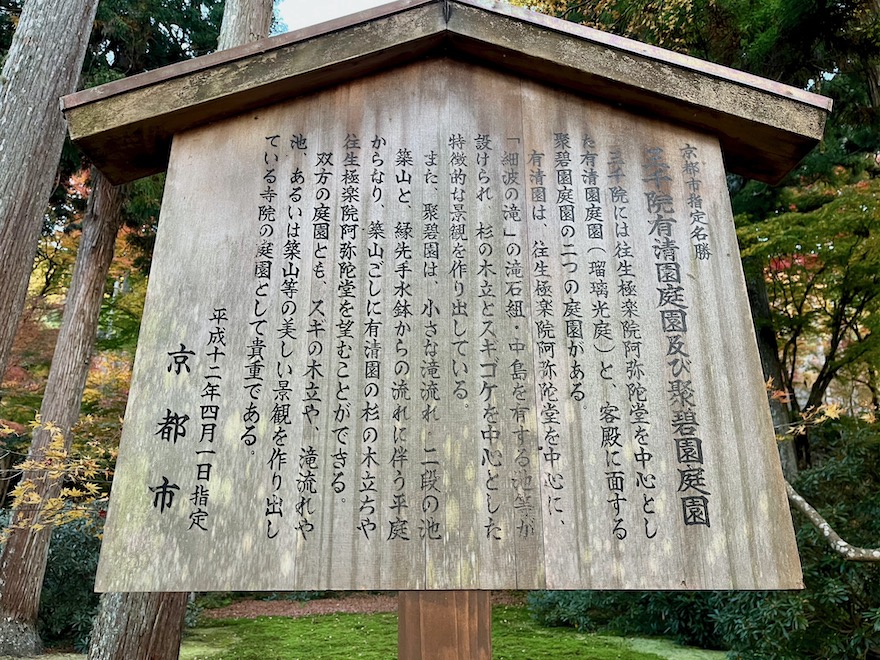

京都・大原の代表的寺院の京都市指定文化財庭園。桃山〜江戸時代の武将&茶人・金森宗和が手掛けた“聚碧園”と、国重要文化財の往生極楽院から眺める“有清園”。

大原三千院庭園について

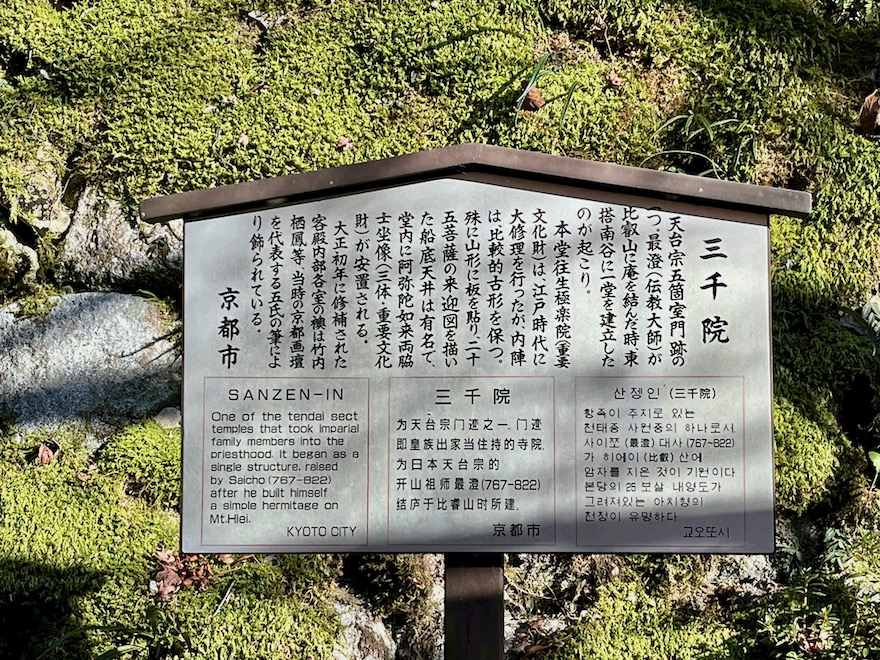

「三千院」(さんぜんいん)は京都・大原の代表的な寺院/観光名所。平安時代から約1200年の歴史を持ち、代々皇室/皇族の出身者が住職を務めた“門跡寺院”の中でも『青蓮院門跡』などと共に“天台宗三門跡”(五箇所門跡)などに挙げられる高い格式の寺院。

境内にある2つの庭園が“三千院有清園庭園及び聚碧園庭園”の名で京都市指定文化財(京都市指定名勝)。そのうち『聚碧園』の作庭・修築を手掛けたのは戦国時代〜江戸時代の武将/茶人・金森宗和と伝わります。

2022年秋に約3年ぶりに訪れたのでその時の写真を追加して更新。

実は2つのお寺の歴史を背負う三千院。まず三千院そのものは、古くは延暦年間(782年~806年)に伝教大師・最澄が比叡山延暦寺の建立に際して構えた草庵“円融房”をその起源とします。

平安時代に親王を住職に迎えて門跡寺院となりますが、お寺の場所は火災や応仁の乱、政治的な理由などで転々。滋賀の比叡山坂本、洛中、東山、船岡山麓、京都御所の近接地…。その呼称も場所によって円融房/梶井宮/梨本坊/梨本門跡/円徳院/円融院と変遷。大原の現在地に移転し『三千院』と呼ばれるようになったのは明治時代に入ってからのこと。

もう1つのルーツの寺院が、平安時代の986年(寛和2年)に天台浄土教の恵心僧都源信により創建された『極楽院』。現在の三千院の中で最も古い建造物『往生極楽院』は極楽院の阿弥陀堂として平安時代後期に建立されたもので、建築が国指定重要文化財、鎮座する「木造阿弥陀如来及両脇侍坐像」(阿弥陀如来像、観音菩薩坐像、勢至菩薩坐像)は国宝に指定。

そんな極楽院は三千院がこの地に移転したのに伴って三千院の一部に取り込まれました。

1200年の歴史の中では比較的最近築かれたのが現在見られる伽藍ですが、比叡山坂本の穴太衆による石垣や入場者の“御殿門”が皇室ゆかりの寺院にふさわしい風格を感じさせます!

■聚碧園(6〜14枚目)

拝観受付の後に最初に鑑賞する庭園が、客殿の前に広がる“聚碧園”(しゅうへきえん)。石橋まで苔むした一面の緑と小さなサツキの刈込の美しい池泉鑑賞式庭園で、現在の庭園への修築を手掛けたのは桃山時代〜江戸時代の武将茶人・金森宗和。氏が作庭ではなく修築を手掛けたということは、年代的には桃山よりもっと古いのかも…。西行法師または陵阿上人のお手植の桜は近年5月初旬に白い花を咲かせるとか。

なお客殿には竹内栖鳳、今尾景年、鈴木松年、望月玉泉、菊池芳文といった近代の京都画壇で活躍した日本画家により明治時代に奉納された襖絵を見ることができます。

■有清園(16〜23枚目)

大正時代の終わり(1926年)に建立された宸殿〜前述の「往生極楽院」の中間点に広がるのが池泉回遊式庭園“有清園”(ゆうせいえん)。作庭年代は不明だけど、極楽院の歴史から考えると聚碧園より古いのかな…?こちらは背後の斜面や山を取り込んだ、よりスケールの大きな庭園。その名は中国の詩人・謝霊運の「山水清音有」(山水に清音有り)より命名されたとか。

夏に訪れても苔がきれいな庭園だったけれど、春にはヤマザクラとシャクナゲ、秋にはモミジが美しい庭園に!

そして大原三千院で有名なのは“わらべ地蔵”。彫刻家・杉村孝さんによる小さな地蔵さんが有清園と往生極楽院から進んだ先の苔エリアの中にたたずんでいます。ちなみにこのお地蔵さん、京都以外のお寺でも見ることができますが(静岡『宝泰寺庭園』)、一番写真を見る機会が多いのはやっぱり三千院。

また境内のその先には6月に見頃を迎える“あじさい苑”や、長い三千院の歴史に伝わる文化財・寺宝を展示する“円融蔵”も。また季節や時間を変えて訪れたい!

(2019年8月、2022年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール