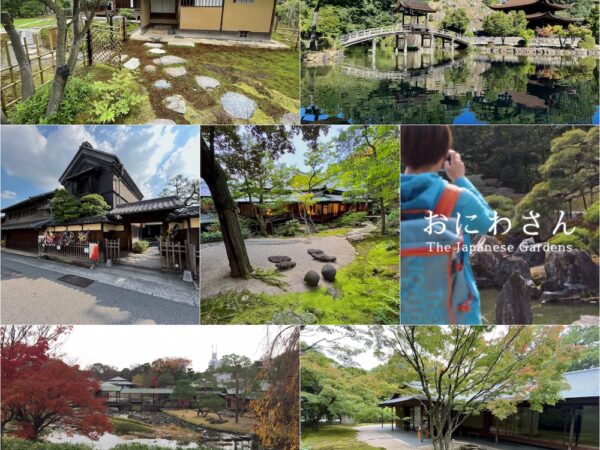

京都の紅葉の名所として人気。桃山時代に武将/茶人・細川幽斎(細川藤孝)が再興した寺院のモダンなデザインの枯山水庭園◆■◆と南北朝時代の池泉回遊式庭園。

南禅寺天授庵について

「天授庵」(てんじゅあん)は京都を代表する寺院の一つ『南禅寺』の塔頭寺院。紅葉の名所としても人気で、江戸時代初期の代表的作庭家・小堀遠州の発案とも言われる幾何学的な石畳が見所の江戸時代の枯山水庭園/石庭と、鎌倉時代〜南北朝時代に作庭されたという池泉回遊式庭園と2つの庭園があります。

室町時代、室町幕府の足利将軍家によって制定された“京都五山”。その中で最も高い格式の“別格”に定められた京都および日本の禅宗を代表する寺院・南禅寺。そんな南禅寺の中門をくぐって最初に現れるのが天授庵。

その歴史について。創建は南北朝時代はじめの1339年(暦応2年)。南禅寺の開山・大明国師こと無関普門禅師をまつるための寺院として、時の南禅寺の住持(15世)・虎関師錬が光厳天皇の勅許の下で建立。

しかしその後の「南禅寺大火」や応仁の乱で焼失。その後はしばらく荒廃した状態だったものの、桃山時代に入り茶人としても有名な戦国大名・細川藤孝(細川幽斎)の援助を受けた僧・雲岳霊圭(幽斎の血縁)により再興。その際に再建された表門(山門)・客殿(方丈/本堂)の2棟が京都市指定有形文化財。

建築内部は拝観できませんが、本堂の室内にある長谷川等伯の襖絵は国指定重要文化財。境内には細川幽斎の夫妻の墓所(非公開)なども残ります。

そして冒頭に書いた通り2種類の庭園があります。

◆本堂前庭(本堂東庭)“淵黙庭”(3〜11枚目)

まずは白砂が敷かれた枯山水庭園の本堂前庭。奥にはモミジの木がずらりと並び、春には青もみじ・秋には紅葉の名所に。

中でも特徴的なところは、左手に見える門から建物の手前まで続く正方形と菱形を組み合わせた石畳(*歩くことはできません)。本堂が再建された桃山時代〜江戸時代初期の庭園とは思えないとてもモダンでカッコいいデザイン。

一説にはこの石畳を考案したのは、細川幽斎と同じ時代の大名茶人・小堀遠州。似た石畳がすぐ近くの“庭の国宝”『南禅寺 金地院庭園』にあります。

小堀遠州の庭園では樹木をまるっと刈り込んだ植栽が多く見られるけど、そのまるっとした刈り込みも“ヨーロッパに影響を受けた”という話もあるので、この石畳のデザインもそうした所からインスパイアされているのかもしれない。

*ちなみに公式のパンフレットや論文サイトの天授庵に関する話の中では小堀遠州の名前は出てこないので、『金地院』の庭園にもあるから…という誰かが唱えた一説に過ぎないかもだし、公式のパンフレットにはこの石畳が「創建当初(南北朝時代)のものと思われる」ともあるけれど。いずれの時代にしてもカッコいいデザイン!

◆書院南庭(14〜28枚目)

先へ進むと竹林やマツ、モミジなどの自然の高木に囲まれた池泉回遊式庭園があります。こちらは先の石庭よりも古く、天授庵の創建時期(鎌倉時代末期〜南北朝時代)に作庭されたもの。(その後江戸時代や明治時代に改修)

ところどころ苔むした自然の中の庭園の姿や書院の和風建築の姿の組み合わせが順路の最奥まで楽しめる庭園。紅葉の時期も美しいけれど、それ以外の時期にも立ち寄ってみて。

(2016年5月、2019年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

京都市営地下鉄東西線 蹴上駅より徒歩6分

最寄バス停は「南禅寺・疏水記念館・動物園東門前」バス停下車 徒歩6分

〒606-8435 京都市左京区南禅寺福地町86-8 MAP

投稿者プロフィール