歴史的な国際都市・長崎市の貴重な江戸時代の文化財庭園。“三大花街”丸山のお茶屋がルーツ、現在は漫画家・清水菎のミュージアムにも。長崎市指定文化財(史跡)。

中の茶屋・清水崑展示館について

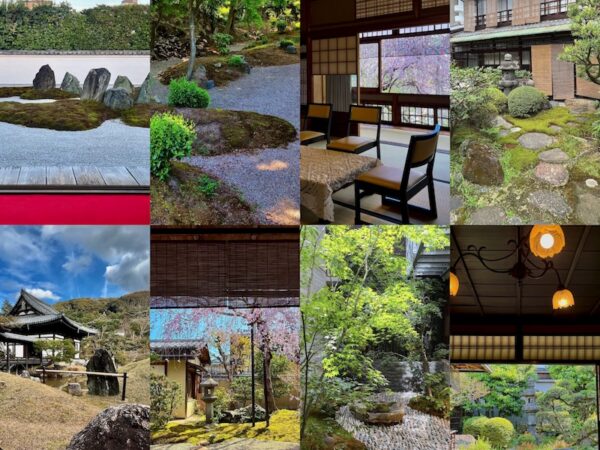

「中の茶屋」(なかのちゃや)は長崎県長崎市の花街・丸山(寄合町)で公開されている旧お茶屋(遊女屋)。現在も続く史跡料亭『花月』とかつて並び称されたお茶屋で、江戸時代中期に作庭の庭園が残ります。長崎市指定史跡(文化財)。また現在は長崎市出身の漫画家・清水菎さんの作品を展示・アーカイブするミュージアム『清水崑展示館』(しみずこんてんじかん)としても活用されています。

江戸時代には「江戸・吉原」「京都・島原」(『角屋もてなしの文化美術館』)と共に日本の「三大花街」(三大遊郭)と呼ばれたと言われる長崎・丸山。先述の史跡料亭『花月』や長崎検番など、現在もその時代の面影を残す町並みが残ります。

その玄関口となった「行こか戻ろか」思案橋の電停から徒歩7分程の高台部に位置する公開施設「中の茶屋」。その名の通り、こちらもかつての丸山花街のお茶屋。「花月」や「青柳」は現在ハードル高めの高級料亭、長崎検番は非公開…という中で、丸山エリアの貴重な公開施設でもあります。丸山町の遊女や芸妓さんが参拝した『梅園身代り天満宮』が隣接。

その歴史について。そのルーツは丸山・寄合町の遊女屋「筑後屋」が設けたお茶屋。江戸時代中期の1732年(享保17年)、元々この地にあった柳屋道翠の屋敷地を譲り受けた筑後屋忠兵衛(西田氏)が、そのお屋敷を宴席へと改修(その後建て替え)。

やがて中の茶屋は花月(花月楼)と共に《丸山最好の茶屋》として人気を博し、長崎周辺の多くの文人墨客が訪れるのみならず、長崎奉行の市中巡検の際にはその休憩所にもなったとか。また当時長崎に居た唐人によって「千歳窩」と名付けられ、それにちなんで「千代の宿」とも呼ばれたそう。

そんな名店を火災が襲ったのは1971年(昭和46年)。往時の建物は全焼、庭園のみが残された中で、その庭園を保存すると共に長崎市指定史跡「中の茶屋」としての活用がスタート。現在の和風建築は公開に向けて1976年(昭和51年)の再建。

…なので実はこの「中の茶屋」が文化財(史跡)となった要因は江戸時代の古庭園で、長崎市内屈指の(貴重な)江戸時代の庭園。ちなみに、同じく長崎市内の貴重な江戸時代の庭園『心田庵』も「名勝」ではなく長崎市指定史跡。

門からのカーブを描く石畳は、ただの住宅ではなく日本料亭のようで、お茶屋だった時代の面影をとても感じられる(あと周囲の独特な「五色塀」もカッコいい)。

お庭は中央に小ぶりな心字池があり、その周囲を飛び石や四季の植栽が張り巡らされた回遊式庭園。昔から《枝ぶりの良い松が幾つもあった》そうで、現在も玄関前やお座敷から見て左手、そして奥によくお手入れされた大きなマツの木があります。また庭園の奥の一角にある手水鉢は、筑後屋の遊女冨菊が1790年(寛政2年)に献納したものと言われ、その名が刻まれています。

そんな中の茶屋の和風建築を活用する形で、2001年(平成13年)に開館したのが『清水崑展示館』。長崎市出身で昭和の戦前〜戦後に掛けて活躍された漫画家・清水崑さん。名前にピンと来なくてもその“カッパのイラスト”はきっとどこかで見たことがあるはず——(昭和の「かっぱブーム」の立役者)。

そんな清水崑さんの作品を3,000点以上アーカイブし、そのうち数十点が季節ごとに入替展示されています。『鳥獣戯画』が好きな方なんかもきっと好きなはず。坂の多い長崎の観光を一休みする場所としても。その和風建築で庭園と氏のゆるいイラストを鑑賞しに訪れてみて。

(2024年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

長崎電気軌道(路面電車)「思案橋」電停より徒歩7分

JR西九州新幹線 長崎駅より約2km(徒歩25〜30分)

〒850-0836 長崎県長崎市中小島1丁目4-2 MAP

投稿者プロフィール