【2022年夏閉店→2023年に再開!】近代京都の茶人・谷川茂次郎が大正時代に造営し、国登録文化財に選定された茶室群&茶苑と吉田山山頂からの眺めが絶景なカフェ。

茂庵/旧谷川茂次郎茶苑について

【2022年8月で閉店→2023年1月〜営業再開中】

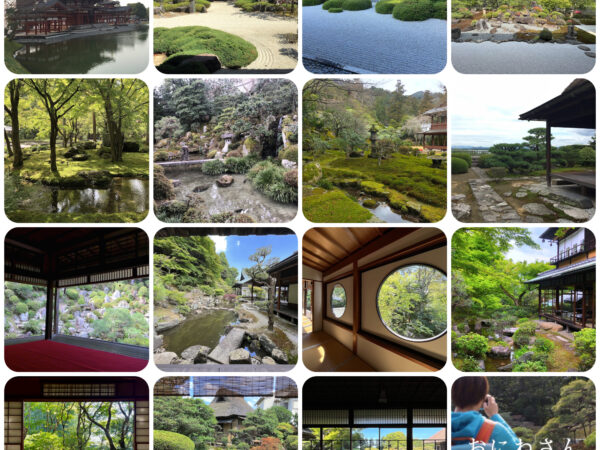

「茂庵」(もあん)は京都・吉田山の山頂にたたずむカフェ。大正時代に建築された茶室“静閑亭”、“田舎席”、“待合”、そしてカフェとして活用された“旧点心席”が『茂庵(旧谷川茂次郎茶苑)』として国登録有形文化財で、これらの建築を結ぶ山の自然を楽しめる庭園が残ります。(2023年1月の雪の写真を追加して紹介。)

京都の中心部や最寄り駅などから離れているにもかかわらず、コロナ禍以前や2022年8月の閉業前は入店に長時間待つ超人気店。

2022年夏に惜しまれながら閉店したものの、状況に変化があったようで2022年11月に期間限定復活、そして2023年も1月下旬より営業中!2023年現在は「予約制」で営業されていますが、平日は予約に空きがある日も割とあるようです。

平安京が開かれた794年に桓武天皇が猟をしたことで歴史に登場する吉田山。平安時代にはその大半が『吉田神社』の神苑だったそう。

鎌倉時代には公家の山荘地としても用いられ、明治時代以降に吉田神社の境内が縮小された後は『吉田山荘』やこの茂庵のように権力者による邸宅や住宅街として開発されていきました。

で、大正時代に「茂庵」を造営した谷川茂次郎とは。幕末の1864年に京都・八瀬大原で生まれ、明治〜大正の頃に大阪で新聞用紙を扱う運輸事業で成功を収めました。その会社は現在も谷川運輸倉庫株式会社として残ります。

事業に成功した茂次郎は取引先の薦めで茶道をはじめ、裏千家に入門し本格的に数寄者の道へ。その後も裏千家を後援し続けたことから“今日庵の老分”(=長老)とも呼ばれたそう。

そんな茂次郎が吉田山の東側一帯を購入し開いたのが“茂庵庭園”。現在残っている茶室は田舎席・静閑亭の2棟ですが、最盛期には8つの茶室があり、更には月見台・楼閣などもあったそう。現在残る“待合”も現在残る2つの茶室のものではなく、山頂にあった“本席”へ向かう前の待合。

茂次郎在命の頃には大規模な茶会が開かれていたそうですが――8室も茶室のある茶会、どんな雰囲気で人が回遊するのだろうなあ。

そんな大規模な茶苑も茂次郎の死後は数十年間閉鎖された時代もあったそう。文化遺産オンラインに記載されている所有者は“株式会社ヤマチカ”。どういった経緯でこの建築群を取得しオシャレなカフェに変貌させたのかが気になる…。

カフェ茂庵として活用されているのは旧点心席(=元々お食事する場所)。現存する建築の中では最も大きく、大文字山側が懸造のようになっている外観がとても良い!2階のカウンター席からは京都盆地の絶景が眺められます。(茂庵へ向かう途中の山登りでは大文字山も目の前に!)

穴場…というには超人気だったけれど、“喧騒の京都”からは隔離されたロケーション…という意味では穴場という言葉がピッタリ。再開されている間に予約してぜひ訪れてみて!

(写真は主に2019年12月、2022年9月、2023年1月のもの。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール