庭園が多く残る城下町・長浜で最古とも言われる桃山時代の枯山水庭園…豊臣秀吉に仕えた“落語の始祖”曽呂利新左衛門作庭。【通常非公開】

旧妙覚院 汲月亭庭園について

【通常非公開/年一回程度、特別公開あり】

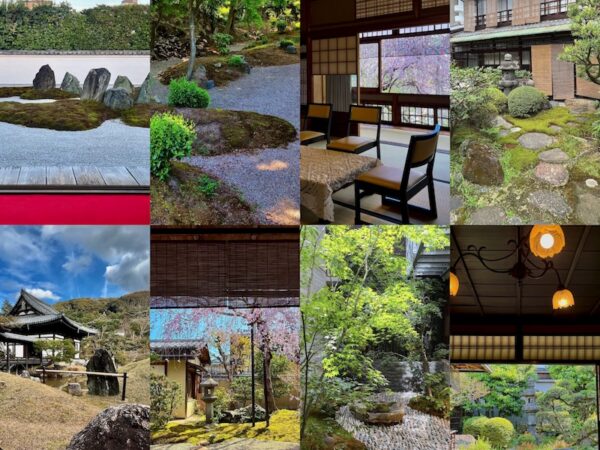

「旧妙覚院 汲月亭庭園」(きゅうみょうかくいん きゅうげつていていえん)は滋賀県長浜市に残る桃山時代に作庭と伝わる庭園。豊臣秀吉に仕えた“御伽衆”の一人で“落語の始祖”とも言われる曽呂利新左衛門の作庭。

豊臣秀吉(羽柴秀吉)ゆかりの『長浜城』の城下町であり、「黒壁スクエア」を中心とした北国街道の宿場町〜『大通寺』の門前町としてレトロな古い街並みを残す長浜。その旧市街の東側、長浜駅から徒歩15分程の場所に位置するのが『長浜八幡宮』。桃山時代に秀吉によって現在地に移され、その頃から始まった『長浜曳山祭』は“日本三大山車祭”の一つに数えられます(国の重要無形民俗文化財)。

そんな長浜八幡宮の西参道〜石鳥居の手前にある「八幡宮社坊 妙覚院跡」の石碑。この石碑に沿って建つのが長浜にも事業所を構える三菱ケミカル株式会社の「太湖寮」。こちらに、長浜の旧市街で最古の庭園…と言われるお庭が残されています。通常非公開ですが、年一回程度特別公開あり(コロナ禍で休止していたそうですが、2024年より再開されたとのこと)。 滋賀の庭園関連の書籍(『滋賀の美・庭』など)でも登場していた、ずっと見たかった庭園…2025年の特別公開で初めて訪れました。

庭園名となっている「妙覚院」と「汲月亭」について。明治時代の神仏分離以前はこの長浜八幡宮には『新放生寺』という別当寺が共に存在しました。妙覚院はその塔頭寺院の一つで、長浜八幡宮とともに桃山時代にこの地に建立されました。最盛期には約70、江戸時代には減少したものの21あった坊舎の中でも妙覚院は有力な寺院の一つだったとか。

その妙覚院の跡に残るのがこちらの庭園…なのですが、妙覚院が置かれる前?はこの地には秀吉(羽柴秀吉の頃)に仕えた“御伽衆”の曽呂利新左衛門が滞在したお屋敷があったとか。

“落語の始祖”とも言われる文化人/職人・曽呂利新左衛門は秀吉の朝鮮出兵にも随行した先の佐賀県・唐津にも『近松寺庭園』などを残します。このお庭も彼の作庭と伝わり、この庭園内の井戸から水を汲むたびに、水面の月も汲む様子から当時の茶室・書院に「汲月亭」と名付けられました。

庭門をくぐり、飛び石をたどった先、建物のお座敷から向かって左右に枯滝石組が配され、中央に石橋のかかった枯山水庭園があります(先述の茶室は現存しませんが井戸は残る。枯山水庭園と言うものの、茶室へ至る露地/茶庭といった趣でもある)。決して広い庭園ではありませんが、桃山時代以前の古庭園ならではの雰囲気を醸す…先述の『近松寺』とは雰囲気は違うけれど、滋賀の秀吉ゆかりの庭園『多賀大社奥書院庭園』あたりと(タイプは違うけど)雰囲気が近い。建物から向かって右側の石組は、三角や長方形の切石が埋め込まれているのがとても特徴的!

明治維新の神仏分離で妙覚院は廃寺となり、長浜八幡宮の神官の邸宅となった後に現在の様な企業の寮(迎賓館)となりました。玄関前の石畳(延段)は近代に京都で人気を集めた銘石・真黒石のような川石が敷き詰められていて、(『慶雲館』に七代目小川治兵衛が関わったように)近代京都の影響も感じる。

素晴らしい庭園が多く残されている長浜の中でも屈指の古庭園…こちらも末長く残されて欲しい…!

(2025年11月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール