両国国技館に隣接!江戸時代の大名庭園がそのルーツ、明治時代に“安田財閥”安田善次郎の本邸となった東京の近代の名庭園の一つ。東京都指定文化財(名勝)。

墨田区立 旧安田庭園について

「旧安田庭園」(きゅうやすだていえん)は東京・墨田区のJR両国駅や相撲の聖地「両国国技館」の程近くに位置する日本庭園。江戸時代、笠間藩や浜松藩主をつとめた本庄松平氏の江戸屋敷の大名庭園として作庭されたのがそのルーツと伝わり、明治時代にこの地を取得した“安田財閥”創始者・安田善次郎の本邸の庭園として改修。東京の歴史的庭園の一つとして東京都指定文化財(東京都指定名勝)となっています。

JR両国駅から国技館を越えて徒歩5分程と駅近の歴史的庭園。何度も訪れている庭園ですが、2025年夏に久々に訪れたので写真を更新して改めて紹介。以前はそこまで「来園者が多い」と言った印象はあまり持っていなかったのですが…両国へのインバウンド宿泊者の増加に伴って、多国籍の多くの来園者が訪れる庭園へと変貌していました…!

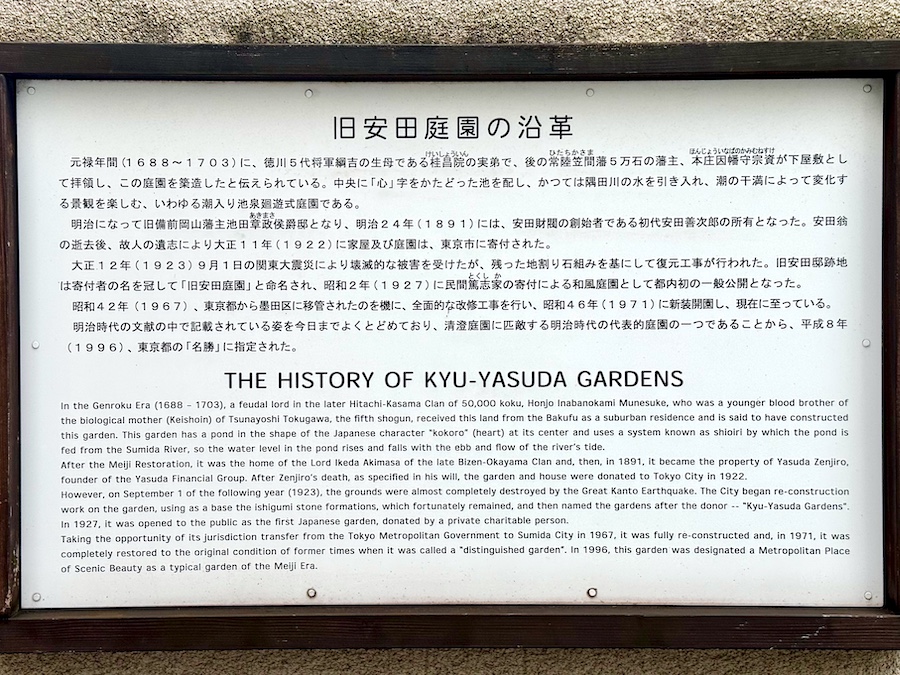

その歴史について。江戸時代、この地には下野国・足利藩、常陸国・笠間藩、遠江国・浜松藩、丹後国・宮津藩などの藩主をつとめた本庄松平氏の江戸下屋敷がありました。江戸時代中期の元禄年間(1688年〜1703年)に本庄因幡守宗資が江戸下屋敷の地として拝領し、宗資により最初の庭園が作庭されたと伝わります。なお本庄宗資は元は京都の摂関家・二条家の出身で、江戸幕府5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院の実弟。

明治時代に入ると本庄松平氏の手から離れ、岡山藩の最後の藩主・池田章政侯爵の所有を経て、1891年(明治24年)に“安田財閥”の創始者・安田善次郎の所有に。その際に新たに手が加えられたそうで、同じ近代の財閥の庭園『清澄庭園』とどこか似た感じの、銘石・奇石・巨石が点在するのはその時の改修によるものかな…。

1922年(大正11年)に善次郎が亡くなると、この庭園は安田邸として存続するのではなく善次郎の遺志により東京市に寄附され広く開かれることに(※その翌年の関東大震災の被害〜その復興によって、「旧安田庭園」として一般公開が始まるのは1927年)。現在では多くの「旧財閥の日本庭園(お屋敷)」が公有施設として公開されていますが、実はこの旧安田庭園がその最初の事例だったとか。

その後の昭和の戦災、墨田区への移管、そして近年では茶色い円状の建物だった『両国公会堂』から現在の『刀剣博物館』(設計:槇文彦/2018年オープン)への建て替えなどを機に改修工事や修復保存工事が行われ今日へと至ります。(2017年時点では朱色だった太鼓橋が石橋へと変化!)

東京都内の他の大名庭園と同じように、中央に大きな池泉(心字池)を置く池泉回遊式庭園。この庭園は元は『旧浜離宮恩賜庭園』の様に、自然の海や川から水を引き入れて潮の満ち引きにより水位が変化する「潮入り(汐入り)式」の庭園だったそうで、すぐ西側に流れる隅田川から水を引き入れていました。

しかし昭和の高度成長期の水質悪化に伴い隅田川からの取水はストップ。なので現在は自然の潮入式ではない…のですが、実は訪れる日によって水位が異なる。園内地下に貯水槽をもうけ、ポンプによって人工的に「潮の満ち引き」を実現しているのだそう!

園内を回遊していると、隣接する両国国技館の姿の他にも東京スカイツリーや近代を代表する建築家・伊東忠太の東京都慰霊堂(三重塔)を借景としてのぞめるポイントも。また秋の紅葉も良いけれど、園内にはサルスベリの木が多く夏にピンクの花を咲かせた木が要所に見られます。

また本庄宗資がこの地を拝領する以前の史跡も。江戸幕府三代目将軍・徳川家光の命で隅田川氾濫の様子を調査に訪れた旗本・阿部豊後守忠秋が濁流の中で休憩をした場所と伝わる「駒止石」(駒止稲荷)が園内南東部にあります。それにしてもこの庭園が無料公開とは太っ腹…!総武線各駅沿線や両国を訪れた際はぜひ立ち寄ってみて。

(2014年3月、2017年4月、2017年11月、2025年8月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

投稿者プロフィール