“日本庭園の最高傑作”の声も多い、江戸時代前期に皇族・八条宮家が京都に造営した宮廷庭園。要事前予約ですが当日受付も。

桂離宮について

【要事前予約】

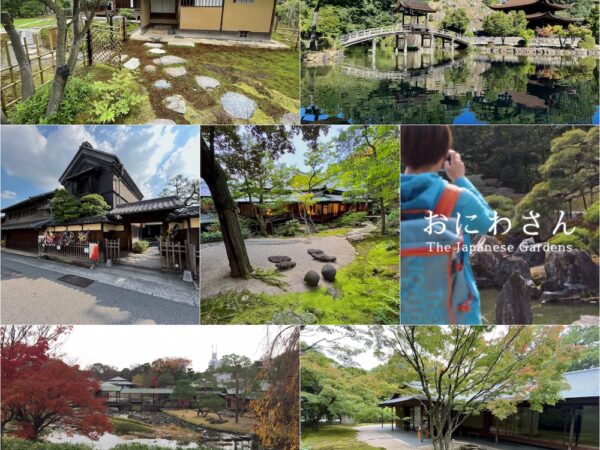

「桂離宮」(かつらりきゅう)は江戸時代初期に皇族・八条宮家により造営された別荘(別邸)。当時の贅を尽くした和風建築群と庭園は『日本庭園の最高傑作』との評価も数多く、ドイツ人建築家:ブルーノ・タウトからの絶賛をはじめとして現代にも世界から多くの人々がその庭園美・建築美を見に訪れます。

2022年6月に約2年半ぶりに訪れたのでその時の写真を更新!

郵送またはインターネットでの事前予約制が基本の桂離宮ですが、

■京都に滞在中の場合は京都御苑内の宮内庁事務所で対面で予約可能(翌日分まで可能)

■枠に空きがある場合は、現地(桂離宮)にて当日受付も可能

です。詳しい方法は宮内庁の公式サイトにて。

これまで4度訪れましたが、2回が事務所での受付、もう2回は当日受付で入場。2022年現在ではまだまだ旅行客も往時ほど多くは感じないし、ゴールデンウィークや“紅葉期の週末”のような超繁忙期を避ければほぼ現地の当日受付で入れるのでは…?安心して現地を訪れたい方は京都に着いた足で宮内庁事務所を訪れるのがオススメ。

予約した時間の観覧手続を済ませた後は、約1時間かけて宮内庁のガイドさん(担当職員の方)とともに庭園を回遊します。今回(2022年6月)は10名以下の少人数で満喫…!(以前は1回40〜50人だった)

なお以前は予約さえすれば無料で観覧できましたが、2018年より有料拝観(1,000円)になりました。

国有財産なので“国民が無料で見られる”のも正しいのだけれど、世界から訪れる人が絶えない《最高の日本庭園美・最高の日本建築美》が、たったの1,000円で1時間かけてじっくり味わえる…と思えば破格(安すぎる)…!桂離宮はもしその10倍、20倍の価格だとしても一度味わって欲しい空間…。

その歴史は江戸時代初期の1616年(元名2年)頃、後陽成天皇の弟で八条宮家の初代、八条宮智仁親王が造営した別荘“桂山荘”にはじまります。順路終盤に前を通る“古書院”が当初から現存する建築。

八条宮智仁親王の没後は一時荒廃するも、その子で八条家二代目・八条宮智忠親王によって1662年(寛文2年)頃までに現在の庭園と現在まで残る建築群(松琴亭/賞花亭/月波楼/新御殿など)が増築されました。

池中に京都を代表する景勝地『天橋立』を表現した広大な池泉回遊式庭園の作庭者として名前が挙がる一人が、江戸時代を代表する作庭家・小堀遠州に師事した僧・玉淵坊。

玉淵坊。あまり頻繁に名前が挙がる作庭家ではありませんが、国指定名勝の庭園『桂春院庭園』や国宝寺院『知恩寺方丈庭園』を手掛けている人物で、桂離宮の庭園では“遠州好み”の技法やデザインが各所に見られるとか。

“日本庭園の最高傑作”と言われるゆえんは、

■その園路を歩く度に常に景色が移り変わり続ける点

■海(州浜)、山、谷、野ーーと様々な風景が庭園の中で表現されている点

など色々あるのだけどーーWikipediaでも詳しく解説されているし宮内庁が販売している『桂離宮ポケットガイド』でも写真付きで詳しく説明されているのでぜひそれらを参照されたし。

でも冒頭に名前を挙げたブルーノ・タウトも《桂では目が考える》と評した通り、文章よりも実際に歩いてみる体験が一番!少しだけスポットごとに説明…。

■御幸道・御幸門(2〜5枚目)

桂離宮と並ぶ京都の代表的な宮廷庭園『修学院離宮』を造営した後水尾上皇を迎えるために造営された“御幸門”と冒頭の園路。足元の精巧な技も見逃せない。

■外腰掛〜蘇鉄山(6〜8枚目)

九州や四国の温暖な地域では多く見掛けるけど、京都の古庭園では珍しい“ソテツ”群は薩摩藩・島津家より献上されたもの。

■松琴亭(13〜17枚目)

順路の前半のハイライト的な建築。桂離宮の中で最も格式が高いと言われる茅葺屋根のお茶室は、その青と白の市松模様の床の間&襖が今の時代に見てもモダン。

また松琴亭付近やこの後の賞花亭からは庭園の借景として嵐山や愛宕山をのぞむことができます。桂離宮は自らの園地のみならず周囲の農地7,000平方メートルも買い上げ景観維持につとめておられる。この風景の先に高層ビルやタワマンが入る未来は無いことを願いたい。

■賞花亭(19枚目)

桂離宮で最も標高が高い築山の上にある茶屋風の休憩所(四阿)。ここへ至る途中の“山”を表した園路の雰囲気も良い。

■園林堂(23〜24枚目)

“茶室”風の建築(数寄屋建築)が多い桂離宮に置いて唯一“お寺っぽい”園林堂は持仏堂として建てられたもので、現在は桂宮家や初代・八条宮智仁親王に古今伝授をした細川幽斎がまつられているそう。

注目して欲しいのは足元(園路)。「直線的なあられこぼし(“雨落石”)」×「直線的な切石で不規則なカーブを描いた」デザイン。重森三玲の300年前からこんな尖ったデザインをする方が居た、それも宮廷庭園の中で!

■笑意軒(26〜28枚目)

目の前に船着場を備えた茶室。表面に6つの小さな円を描いたデザインは近現代の数寄屋建築でもオマージュされるモダンなデザインで…室内の金箔が鋭い平行四辺形になっているところも“江戸時代の伝統的なデザイン”とはまた一線を画している感じがする。足元の園路(延段)もオシャレ!桂離宮は足元のバリエーションが本当に多彩。

■書院(古書院・中書院・新御殿)(30〜33・39枚目)

通常の観覧では外観を眺めるのみですが、桂離宮の中心となる建築はこちら。書院内部には“天下の三棚”とも称される“桂棚”を備えるほか、狩野派・狩野探幽らによる障壁画が描かれているそう。

■月波楼(34〜38枚目)

順路の終盤、池泉のほとりに建つ茶亭。中に上がることはできませんが、桂離宮の庭園を高台部から眺めることができる、最高に贅沢な座敷。

またより詳しい考察は様々な学術的な論文が発表されているのでそれを参照してみて。昭和を代表する庭園研究家・森蘊も深く研究に携わり、そして伝統建築の第一人者といわれた安井清さん、氏が在籍した京都を代表する数寄屋大工・安井杢工務店により昭和の大修理も行われるなど、日本の和の匠たちが現在も携わり続ける日本伝統文化の結晶ーーとも言える場所です。

それを思えば1,000円とかいくらだとか語ることができない大きな価値ある庭園!

(2013年3月、2017年8月、2019年11月、2022年6月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

阪急京都線 桂駅より徒歩12分

JR京都駅より路線バス「桂離宮前」バス停下車 徒歩5分

地下鉄東西線 太秦天神川駅より路線バス「中桂」バス停下車 徒歩3分

〒615-8014 京都府京都市西京区桂御園 MAP

投稿者プロフィール