“徳川四天王”井伊直政により遠州井伊谷から分寺した井伊家の菩提寺。昊天宗建禅師が小堀遠州と作庭したと伝わる文化財庭園と枯山水庭園“ふだらくの庭”。

龍潭寺庭園(庭の寺)について

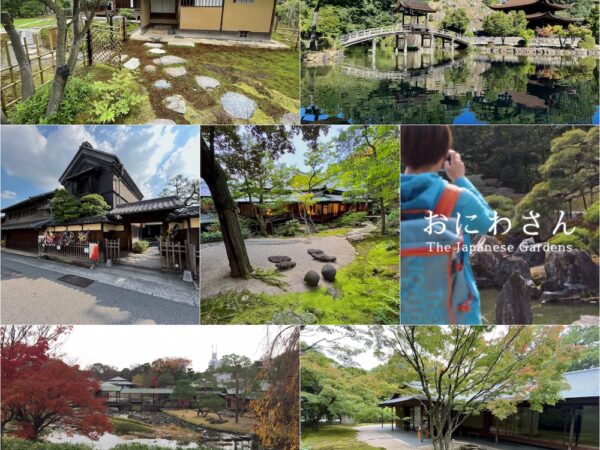

「龍潭寺」(りょうたんじ)は国宝『彦根城』のお膝元、滋賀県彦根市にある臨済宗妙心寺派の禅寺。彦根藩主・井伊家の菩提寺で、龍潭寺住職・昊天宗建禅師と大名茶人・小堀遠州の合作と伝わる庭園が『龍潭寺庭園(東庭)』として彦根市指定名勝。同じく昊天和尚が作庭した枯山水庭園「ふだらくの庭」や、彦根市指定文化財の「龍潭寺方丈襖絵 伝森川許六筆」も拝観の際の注目ポイント。

2025年春に久々に訪れたので写真を更新して紹介。

その歴史について。静岡県浜松市の「井伊谷」を発祥とする大名家・井伊氏。井伊谷にも井伊家の菩提寺『龍潭寺』(庭園が国指定文化財)があり、大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも話題になりましたが、この彦根『龍潭寺』は浜松(井伊谷)の分寺として建てられたもの。

関ヶ原の戦い後に彦根藩主となった“徳川四天王”井伊直政が当初入った佐和山城の麓に、京都『妙心寺』住職や井伊谷(遠江)『龍潭寺』の住職を務めた昊天宗建禅師を開山に迎えて開かれました。

山門は江戸時代中期の再建、方丈(本堂)は1617年(元和3年)に井伊谷から運ばれたトガの木を主な材として用いられ建立。またその方丈には松尾芭蕉の高弟“蕉門十哲”の一人に挙げられる俳人/絵師・森川許六の筆と伝わる56枚の襖絵が残され、展示されています(その師は狩野派の狩野安信)。

後述の書院庭園の景の一つとなっている茶室「飄々庵」は廃城となった佐和山城の城門を利用したと言われる等、建築や史跡としての歴史もありますが、この龍潭寺は“庭の寺”という愛称も。

その所以は複数の庭園があることもそうなのですが、かつて龍潭寺が修行道場(禅宗学寮)だった時代、「園頭科」(おんづか)という造園を学ぶ科目がありここで造園を学んだ僧が全国各地の禅寺の作庭を手掛けた――という歴史から。境内には「庭聖殿」という他にあまり無いお堂があり、有名な作庭家・夢窓疎石や小堀遠州の供養塔が安置されているそう。

以下で各庭園について説明。

■方丈南庭「ふだらくの庭」(1、5〜12枚目)

順路の最初に鑑賞する枯山水庭園。一面の白砂の中に計48個の自然石が配され、龍潭寺のご本尊でもある観音様(観音菩薩)の浄土である補陀落山を表現したお庭。方丈が建立された同時期(江戸時代初期)に開山の昊天宗建和尚による作庭と伝わります。(※当初2016年に紹介した際、昭和年代に庭園研究者・小川寿一による作庭/修復?と何かで見た記憶があるのですが、元のソースがわからなくなってしまった…)

中央の印象的な立石が観音様、その脇にあるL字の石が船石、白砂を大海、苔のエリアを陸地や島、背後の低めの生垣を水平線、その奥の曲線のある刈り込みは雲に見立てられています。

■書院東庭「蓬莱池泉庭」(15〜19枚目)

同じく昊天宗建和尚と、大名茶人・小堀遠州(近江国出身)が合作したと伝わる池泉鑑賞式庭園。佐和山の頂上を借景として、目の前に迫る佐和山の山裾の斜面を活かして植栽や滝石を配した庭園で、佐和山城主だった石田三成も遺墨に残したモミジの新緑や紅葉が美しい庭園。

“玲龍の池”を正面に、向かって左手の直角の滝石組や、右手に見える茶室「飄々庵」がアイキャッチとしてカッコよく、小堀遠州や大老・井伊直弼もこのお茶室からこの庭園の景を楽しんだと言われています。

■書院北庭「露地庭」(20〜21枚目)

書院東庭の逆側にあるのが書院北庭(西庭ではない)。その名の通り、茶室へと至る「露地」風のお庭。作庭は先述した「このお庭で造園を学んだ学僧」により、修行の過程で作られたと伝わっています。正面に見えるサルスベリの大木が夏〜初秋にかけて花を咲かせ、紅葉までのお庭を彩ります。

また方丈(本堂)には多くのだるまさんや達磨像があり、「だるま寺」としても地域で親しまれています(例年4月には「だるま祭り」も)。文化財のランクこそ「市指定名勝」だけど、京都に負けない素晴らしい禅寺のお庭…!多くの人に訪れて欲しい。

(2015年3月、2016年5月、2025年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR琵琶湖線 彦根駅より徒歩20分(彦根駅前にレンタサイクルあり)

JR彦根駅より巡回バス「龍潭寺」バス停下車 徒歩2分

〒522-0007 滋賀県彦根市古沢町1104 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園(雪)

- 2026年1月12日福井市の庭園養浩館庭園

- 2026年1月9日徳島県の庭園鳴門・大塚スポーツパーク日本庭園

- 2026年1月8日京都市の庭園光清寺庭園“心和の庭”