昭和を代表する作庭家・重森三玲を語るにはこのお庭は外せない…“阿波の青石”の巨石石組が素晴らしい、桃山時代の庭園様式を残す名庭園。国指定名勝。

阿波国分寺庭園について

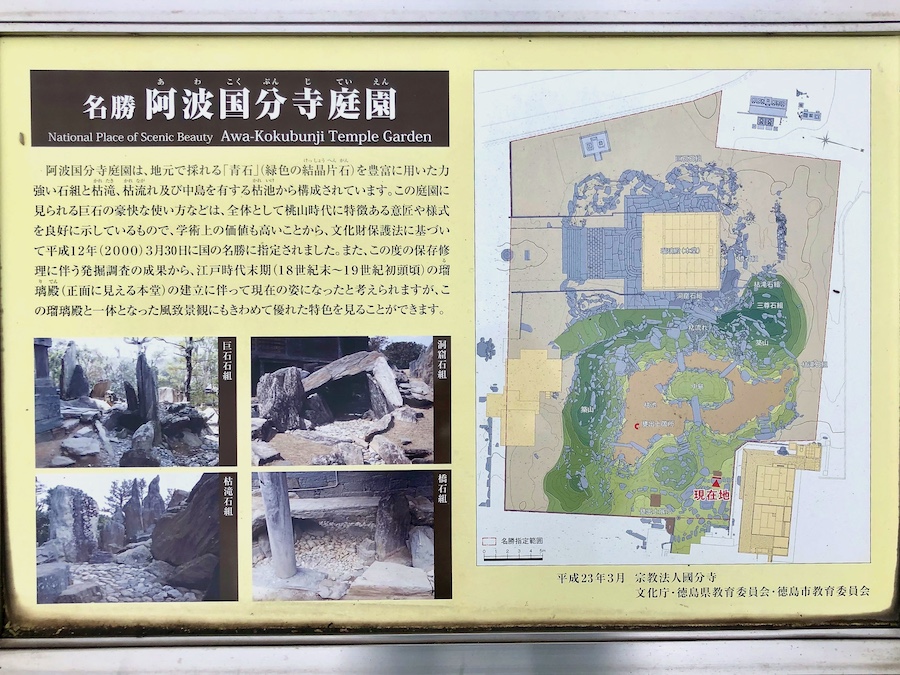

「阿波国分寺庭園」(あわこくぶんじていえん)は徳島県徳島市の西部に位置する四国八十八箇所霊場(四国八十八ヶ所巡礼)第十五番札所の寺院「薬王山 国分寺」の境内にある国指定文化財(国指定名勝)の庭園。“阿波の青石”の豪快な石組がその特徴で、昭和時代の有名作庭家・重森三玲が絶賛した庭園の一つとしても知られます。

ちなみに、四国八十八ケ所や地域におけるお寺の通称は『国分寺』で、庭園や史跡を指す場合のみ『阿波国分寺』と呼称されます(『阿波国分寺跡』として徳島県指定史跡にも)。

何度も訪れている名庭園ですが、2025年に数年ぶりに訪れたのでその際の写真を追加して改めて紹介(一部、通常は立ち入れない場所(本堂側)からの写真も紹介しています)。尚、コロナ禍前後で本堂の建築と庭園の修復工事も実施。一部その最終の写真も掲載していますが、2025年現在は修復も終わって間もない綺麗な姿が見られます。

国指定文化財庭園の一つ…でもありますが、この庭園の存在を知ったのは2011年に東京・ワタリウム美術館で開催された展覧会『重森三玲「北斗七星の庭」展』。重森三玲のモダンな枯山水庭園に初めて触れた機会だったのですが、その展覧会の中で、重森三玲の庭園と共に大きく紹介されていたのが『阿波国分寺庭園』でした(この庭園にイサム・ノグチと共に訪れた姿も)。重森三玲が評価したお庭は数あれど、その中で特に重要視されたのがこちら。

尚、重森三玲は昭和41年にこの庭園の実測調査を行い

《庭園の石組は、豪華であり、剛健であり、その技術の傑出している点では、各時代を通して、日本庭園中での第一級品》

と最大限の賛辞を贈ったそう。

お寺の歴史について。奈良時代の741年(天平13年)、聖武天皇が全国各地に“国分寺”の建立を命じました。阿波国分寺もその一つで、行基により開かれたと伝わります。

平安時代に入ると弘法大師・空海が訪れ、真言宗に改宗。その他の全国の国分寺と同じく、当初は七堂伽藍・七重塔も立つ壮大な境内・伽藍をほこったそうですが、武家の時代になり衰退〜戦国時代の1582年(天正10年)に土佐・長宗我部氏の阿波攻めの戦火で焼失。当初の痕跡は残らないものの、塔の礎石(塔心礎)だった巨石が山門のそばに展示されています。

江戸時代中期の1741年(寛保元年)に徳島藩主・蜂須賀氏の命により、奉行・速水角五郎と徳島の『丈六寺』住職・吼山養獅和尚により再興。その折に京都・宇治『興聖寺』(こちらにも京都府の指定文化財庭園があります)の末寺となり真言宗から曹洞宗に改宗。四国八十八ヶ所のうち7箇所だけ存在する「真言宗以外のお寺」のうちの一つで、唯一の曹洞宗の禅寺でもあります。

現在の本堂「瑠璃殿」は1826年(文政9年)頃の再建と近年の文化財修復や発掘調査で判明。本堂の建築を中央に見せる現在の庭園の姿はこの時に完成したもので、既存の庭園に食い込む形で建立されました。なので庭園は更に古く、「桃山時代の庭園様式や意匠」をよく残す——確定的な史料はないものの、桃山時代の作庭と推測されています。

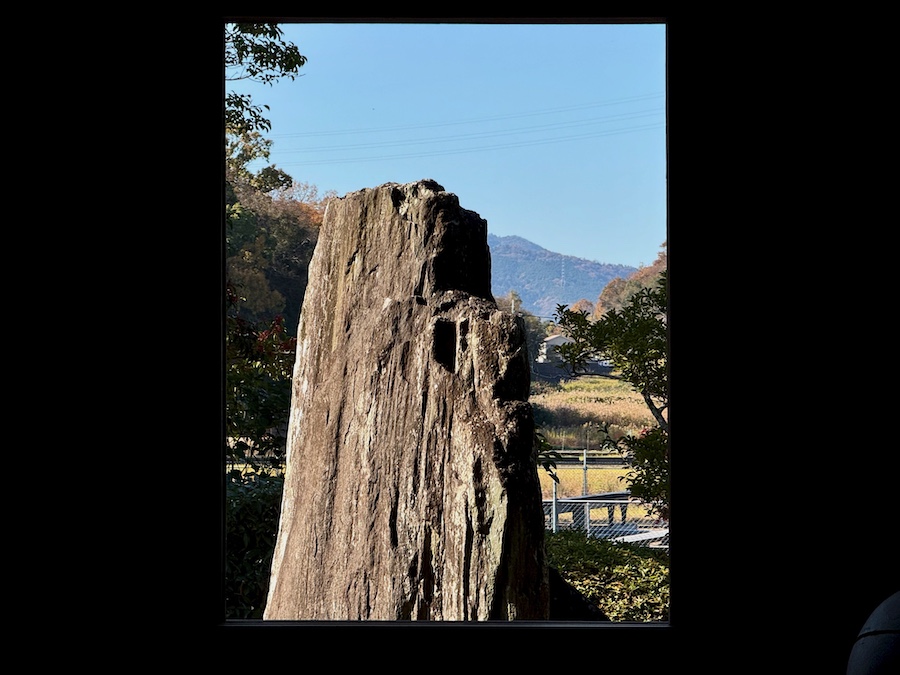

阿波国分寺庭園の最大の特徴は、無数の“阿波の青石”(緑色片岩)を突き刺したような迫力ある石組——全面的にめちゃくちゃカッコいいのだけれど、特に本堂の足元にあるトンネル状に組んだ石橋(天生橋)がカッコいい。

その右手並びにある築山の枯滝石組などの特徴からは、桃山時代〜江戸時代初期に徳島を含む西日本各地に名庭園を残した大名茶人・上田宗箇が得意とした(あまり数がない)“玉澗流”の庭園の一つとしてもこのお庭は挙げられます。(※この庭園に上田宗箇が関わったという史料や文献はない)

もう一つの特徴は——デカい本堂「瑠璃殿」が庭園の主な景色の一つになっていること。庭園形式としては納経所に連なる庫裡・書院(内部非公開)から眺める池泉鑑賞式庭園(現在は枯池)で、本来のビューポイントは「瑠璃殿ー石橋ー中島を正面で見る」のではなく、池泉・石橋・築山が横長に収まるような視点が当初のビューポイントなのだと思うけど。でも、この瑠璃殿の建築は正面(側面を正面)から見るとカッコいい。というか瑠璃殿もその二方がそれぞれ表の顔といった感じ。

こういう、「本堂をまっすぐ正面に見る庭園」って国指定文化財クラスの庭園では珍しくて、他に事例を挙げると『平等院鳳凰堂』、『永保寺庭園』、『銀閣寺』、『西本願寺 飛雲閣』など国宝建築ばかり。阿波国分寺の場合、元からそうデザインされたのではなく、江戸時代に瑠璃殿を「ここに置くしかなかった」ゆえそうなった背景はあれど、結果的にそれがまた「阿波国分寺庭園の唯一無二」さを引き立てている。

で、この庭園はこちら側だけでは終わらない。庭園の脇を通って本堂の裏側〜逆の側面へと進むと、そこにも阿波の青石の巨石の石組が続いている!(この空間も瑠璃殿再建以前からの既存の庭園空間と推定されている部分)。この長細い巨石を「立てよう!」「寝かせよう!」「斜めにぶっ刺した感じ!」と指示をした、作庭当初のデザイナーの感性がカッコいいし、重森三玲の立石のスタイルは阿波の古庭園からの影響や引用が大きい——と阿波国分寺を見ると強く感じさせられます。

四国八十八ケ所巡礼を歩かれる海外の方も増えている今日この頃。その方々にも鑑賞してもらい、より多くの世界の方にも知られて欲しい、京都・近畿の庭園とはまた異なる徳島がほこる名庭園!(『旧徳島城表御殿庭園』と合わせて)

※尚、初めて訪れた時は天生橋近くの築山の上に登れたので、その際の視点の写真もありますが、現在は築山の上に登ることはできません。

(2016年10月、2019年8月、2025年5月・12月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR徳島線 府中駅より2.5km強(徒歩約35分)

徳島駅より路線バス「国分寺前」バス停下車 徒歩6分

徳島駅より約8.5km(徳島駅前にレンタサイクルあり)

〒779-3126 徳島県徳島市国府町矢野718-1 MAP

投稿者プロフィール