国選定重要伝統的建造物群保存地区“豊後の小京都”城下町杵築。戦国時代まで杵築を治めた武将・木付氏ゆかりの寺院の庭園。近代の画家・村上天心作の開山堂も。

安住寺庭園について

【要事前予約】

「釣鼇山 安住寺」(あんじゅうじ)は“豊後の小京都”杵築の城下町にある臨済宗南禅寺派の寺院。“杵築”の名前の由来とも言える武将・木付氏ゆかりの寺院で、大分県最古の梵鐘「安住寺梵鐘」が大分県指定文化財。本堂の奥に池泉鑑賞式の日本庭園があります。

庭園は通常非公開ですが、毎月第2・第4土曜には参加費無料で定例の坐禅会が行われているとのこと。参加希望の方は事前にお問い合わせを。

2017年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された杵築の城下町。その「杵築市北台南台伝統的建造物群保存地区」の範囲には含まれないものの道路を一本隔るだけで、同様に古い街の面影が感じられる寺町。その中に門を連ねるお寺の一つが安住寺で、杵築藩主・松平家ゆかりの寺院で文化財庭園のある『長昌寺』の並びにあります。

その歴史について。創建は鎌倉時代の1259年(正元元年)。京都の国宝寺院『東福寺』を開いた“聖一国師”こと円爾弁円を開山、豊後国の武将・木付親重(後の戦国大名・大友氏から分家した木付氏初代)を開基として建立され、以降戦国時代にかけ木付家の菩提寺として繁栄します。

長年「木付城」(杵築城)を治めた木付氏ですが、桃山時代に豊臣秀吉の朝鮮出兵を機に主君の大友義統が改易されたことをきっかけに時の当主・木付統直とその父・木付鎮直が自害し滅亡。安住寺も荒れてしまいますが、江戸時代に入って杵築に入城した藩主・松平氏によって延宝年間(1673〜1681年)に現在地に移転/再興。

しかしその後も何度か火災の被害に遭い、最も古い建物は明治時代初期に再建された庫裡と鐘楼。山門は大正時代、開山堂が昭和時代初期、現在の本堂は1993年(平成5年)に再建されたものとなっています。

安住寺で最も古い寺宝が「梵鐘」。南北朝時代の1353年(文和2年)に木付氏の四代目・木付頼直の発願で鋳造され、大分県最古の和鐘として大分県指定有形文化財。作者は鋳物師・上野実貞。なお、現在外の鐘楼に掲げられているのは昭和時代に新たに鋳造されたもので、古い梵鐘の見学は要事前連絡です。

また、この安住寺ゆかりの人物が愛媛・宇和島出身の水墨画家・村上天心。全国的な知名度のある画家ではありませんが、地元・宇和島の『西江寺』(県指定名勝の庭園がある)に残された「えんま大王図」は毎年2月に「えんま祭り」の際に公開される寺宝。この安住寺にも多数の作品が残されているほか、開山堂再建の際には監督を務めています(+天井画も)。

ちなみに、先に挙げた鋳物師・上野実貞の梵鐘は松山市のお寺にも残るそう。往時の豊後水道の文化交流を感じさせます。(そう思うと、西江寺庭園と杵築の『妙経寺庭園』って似ているかも…)

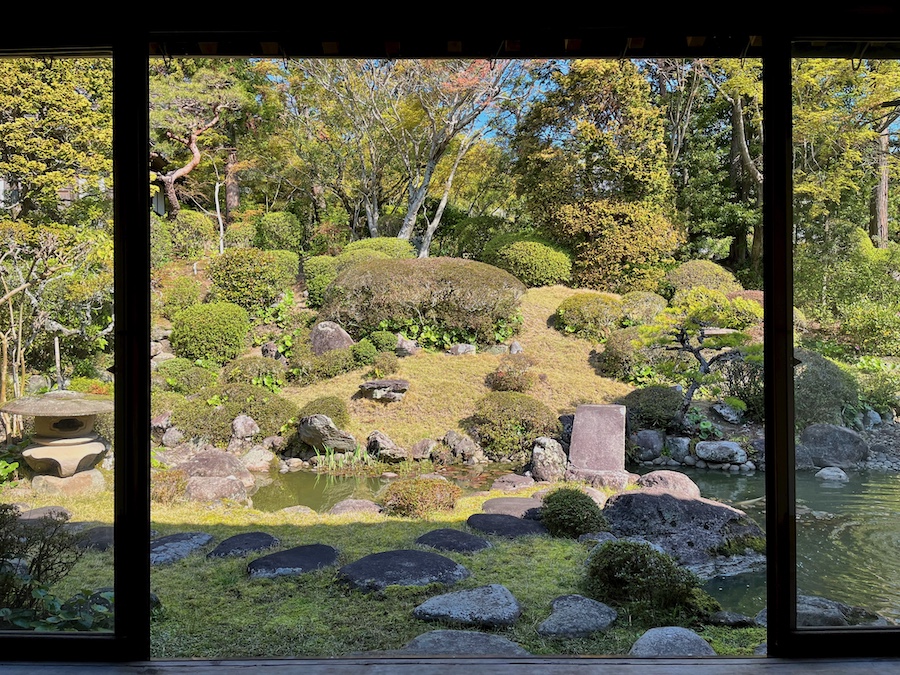

本堂の裏手に庭園があります。書院から見て手前に心字池を置き、その背後に緩やかな築山を設けた築山泉水式庭園。

当初の作庭は大正時代だそうですが、2010年に修復および改修工事を実施。東側にやや拡張され、書院・開山堂からの鑑賞式庭園としてだけでなく回遊式庭園としての回遊度が高まっています。庭園の高い部分にある「天心堂」や開山堂からの眺望も◎!改修を手掛けたのは地元・大分県別府市の庭師、「藤原庭園工房」藤原伸吉さん。

庭園はモミジやサツキ・ツツジ、カキツバタなどの植栽により彩られ、本堂の前には印象的な桜の木も。近隣の『長昌寺』、『妙経寺』と異なり庭園は文化財ではありませんが、かなり癒されるなぁ――と感じたオススメ庭園!

(2023年4月訪問。以下の情報は訪問時の情報です。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。)

アクセス・住所 / Locations

JR日豊本線 杵築駅より約4km(駅にレンタサイクルあり)

JR杵築駅・大分空港より路線バス「祇園」バス停下車 徒歩15分

〒873-0002 大分県杵築市南杵築379 MAP

投稿者プロフィール

- Instagram約9万フォロワーの日本庭園メディア『おにわさん』中の人。これまで足を運んで紹介した庭園の数は2,000以上。執筆・お仕事のご依頼も受け付けています!ご連絡はSNSのDMよりお願いいたします。

最新の投稿

- 2026年2月1日東京23区西部の庭園角川庭園(幻戯山房)

- 2026年1月31日三重県の庭園天空の庭ミュージアム

- 2026年1月29日徳島県の庭園阿波国分寺庭園

- 2026年1月26日京都市の庭園芬陀院(雪舟寺)庭園